Pesquisa no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

A proposta deste artigo é analisar as informações obtidas no âmbito da pesquisa intitulada “Direitos Humanos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: concepção, aplicação e formação”, que tem por objetivo investigar o grau de justiciabilidade dos direitos humanos na prestação jurisdicional dos magistrados de primeira instância da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O estudo conclui que o tipo de vara e a cor do juiz, bem como o grau de conhecimento a respeito dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos da OEA e da ONU, constituem variáveis significativas para explicar o comportamento dos magistrados no tocante à utilização das normativas internacionais para a fundamentação das sentenças. A elucidação empírica das variáveis supramencionadas revela-se de grande valia na implementação de programas destinados a ampliar o conhecimento dos magistrados na matéria. A pesquisa foi contemplada com o apoio da Faperj.

Os direitos humanos constituem o principal instrumento de defesa, garantia e promoção das liberdades públicas e das condições materiais essenciais para uma vida digna. Os poderes Executivo e Legislativo são sempre solicitados a atuar conforme esses direitos. Contudo, o Poder Judiciário é o último guardião de tais direitos, e a esperança de proteção em relação a eles. Por isso, faz-se imperioso lutar pela efetividade de sua tutela jurisdicional.

A busca da efetividade dos direitos humanos na esfera judiciária torna necessário averiguar a maneira pela qual os juízes concebem e aplicam as normas de direitos humanos, especialmente as que protegem os direitos econômico-sociais. Para tanto, a pesquisa “Direitos Humanos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: Concepção, Aplicação e Formação” tempor objetivo investigar o grau de efetividade – justiciabilidade – dos direitos humanos na prestação da tutela jurisdicional.

Na primeira fase, cuja análise é objeto do presente trabalho, investigou-se a primeira instância da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.2

A pesquisa foi organizada em duas vertentes: uma teórica e outra prática. Na vertente teórica, realizou-se um estudo sistemático dos fundamentos jurídicos, filosóficos e políticos dos direitos humanos, a partir das obras de Carlos Santiago Nino, Antonio Enrique Pérez Luño, Chaïm Perelman e Robert Alexy.

Na vertente empírica, efetuou-se um levantamento em 225 das 244 varas em funcionamento de primeira instância do Tribunal de Justiça na cidade do Rio de Janeiro. Um questionário foi aplicado aos juízes, a fim de investigar o modo de cada magistrado responsável pela prestação jurisdicional naquela vara conceber e aplicar os direitos humanos. O questionário também procurou levantar o nível de formação dos juízes na área de direitos humanos.

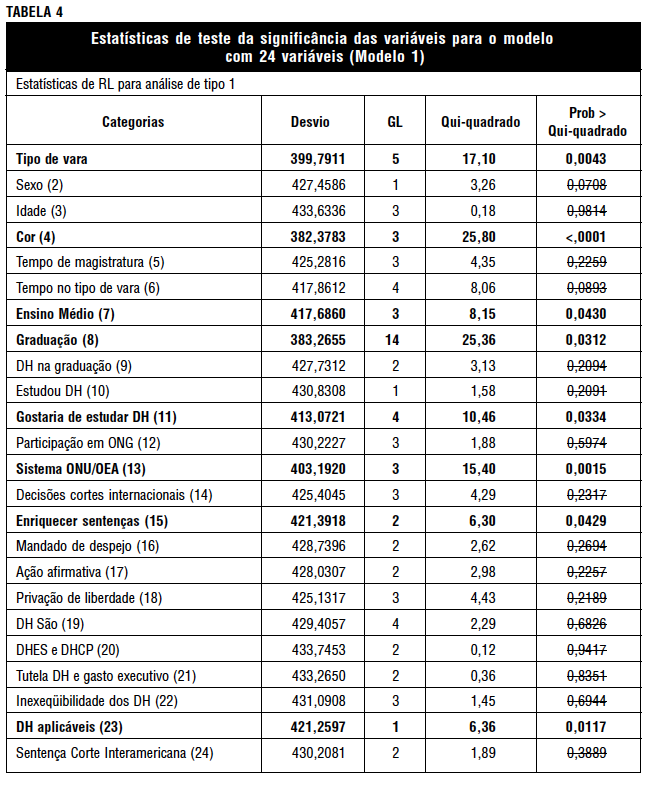

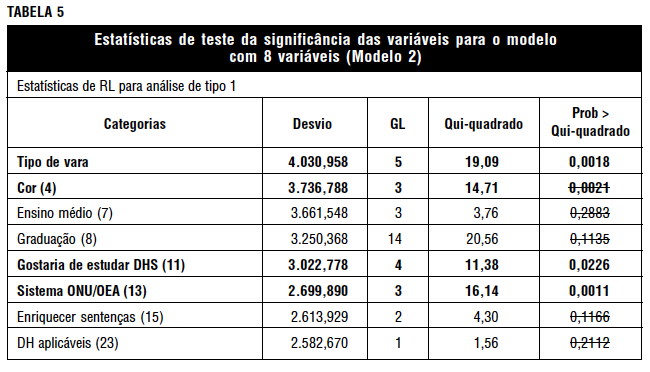

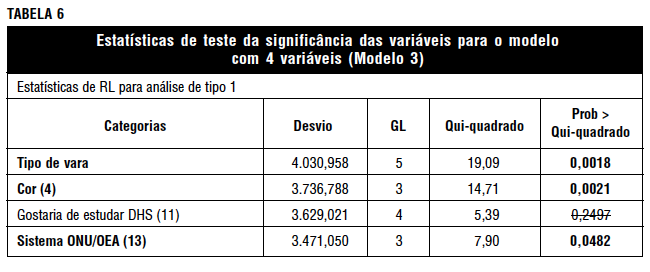

Para a análise principal, os dados coletados foram estatisticamente tratados por meio de modelos de regressão logísticos multinomiais, buscando-se especialmente a explicação da utilização das normativas internacionais de proteção aos direitos humanos na fundamentação das sentenças proferidas pelos juízes, através das demais variáveis envolvidas. Basicamente, o procedimento utilizado consistiu em aplicar testes de hipótese acerca da contribuição de cada variável para o poder de explicação do modelo, em um nível de 5% de significância. Foram excluídas do modelo as variáveis cuja contribuição não foi considerada significativa, no nível fixado, para explicar a utilização das normativas na fundamentação das sentenças.

Considerando que o objeto primordial da pesquisa era a tutela jurisdicional levada a cabo pela ação do juiz, foi preciso coletar os dados diretamente, em fonte primária, ou seja, por meio de entrevistas diretas aos juízes.3 Optou-se pela comarca da capital do Rio de Janeiro, tanto por sua representatividade em relação às demais do estado quanto pela existência de maior fluxo e maior diversidade de processos.

A unidade de pesquisa considerada foi a vara, uma vez que é por meio dela que o juiz atua e o usuário tem a possibilidade de acesso à Justiça. Sendo assim, o questionário corresponde à vara, e não ao juiz, não obstante seja este o interlocutor. Nas varas com mais de um juiz, titular e substituto(s), foi preenchido apenas um questionário. Nos casos em que um juiz acumulava mais de uma vara, as respostas dadas por ele foram repetidas e incluídas em cada uma das varas.

O cadastro das unidades de pesquisa foi feito a partir da relação de varas extraída em novembro de 2003 da página do Tribunal de Justiça na internet: www.tj.rj.gov.br. Constavam então 255 varas, incluindo-se o fórum central e os regionais. Por ocasião do contato, em campo, para realizar as entrevistas, foi feita a atualização do cadastro e se constatou que algumas das varas não haviam sido instaladas, ou haviam sido fundidas com outras já existentes. Sendo assim, o cadastro final contém 244 varas.

Para a coleta dos dados, realizada entre janeiro e maio de 2004, foram visitadas 225 das 244 varas cadastradas;4 e em cerca de 40% das varas o questionário não foi preenchido. Os principais motivos da perda das unidades informantes foram: (1) recusa não-justificada do juiz; (2) recusa do juiz sob a alegação de que direitos humanos não fazem parte de seu trabalho; (3) não-recebimento do pesquisador pelo juiz.

Para uma melhor apreensão dos indícios de salvaguarda jurisdicional dos direitos humanos, foram elaboradas questões que pudessem compor tanto os elementos subjetivos quanto os objetivos conformadores das condições reais de decisão acerca da matéria. Com efeito, o desenho final do questionário contemplou questões relacionadas a: características do juiz; formação pré-universitária e universitária; concepção de direitos humanos; e atuação na prestação de tutela jurisdicional. O instrumento de coleta foi desenvolvido de modo a poder ser utilizado pelos pesquisadores, em entrevistas diretas com o juiz responsável por cada uma das varas, mas que permitisse também o preenchimento autônomo pelo próprio juiz, quando ele se recusasse a receber o entrevistador.

A seguir apresentamos uma sistematização das informações coletadas nos questionários, acompanhada de uma análise das respostas obtidas.

O Judiciário, como instituição social, ainda reflete a predominância masculina nas relações de poder. Pode-se perceber que a maioria dos juízes é de homens, totalizando um percentual de 60%. Mas as instituições vêm se feminizando ao longo dos anos, graças a mudanças na sociedade, e já se pode notar uma significativa aproximação entre os dois percentuais. Esse fenômeno é mais evidente na primeira instância, na qual os recém-juízes iniciam o exercício de sua função. Acredita-se que, quanto mais superior é a instância de julgamento, menor a porcentagem de mulheres juízas atuantes, pois ali laboram magistrados mais antigos.

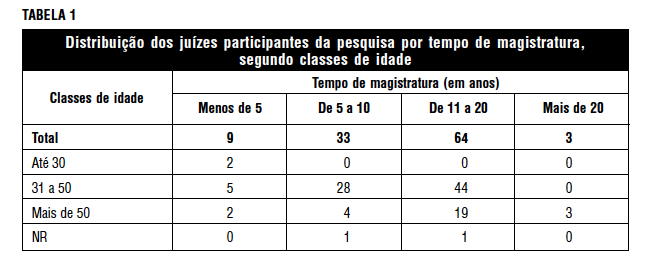

A Tabela 1 mostra a distribuição dos juízes que participaram da pesquisa, por tempo de magistratura e segundo classes de idade. Nela é possível notar que são pequenas as chances de alguém se tornar juiz titular antes de completar 30 anos. Do total de juízes titulares, há apenas 2 (2%) nessa faixa de idade. Entre os 77 juízes que se incluem na faixa de 31 a 50 anos, que representam quase 75% dos entrevistados, 44 têm de 11 a 20 anos de magistratura. E é essa a classe de idade que figura como maioria relevante na primeira instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nenhum juiz dessa classe de idade tem mais de 20 anos de carreira, o que nos leva a crer que os juízes com mais de 20 anos de magistratura costumam ser promovidos, estando portanto nos órgãos de segunda instância. Os juízes com mais de 50 anos, em sua maioria, contam com tempo de 11 a 20 anos de magistratura. Entre estes, apenas 2 possuem menos de 5 anos de carreira. É raro alguém iniciar o ofício de magistrado nessa faixa etária; e é raro, também, que um juiz titular continue a exercer atividades magistrais na primeira instância depois dos 50 anos.

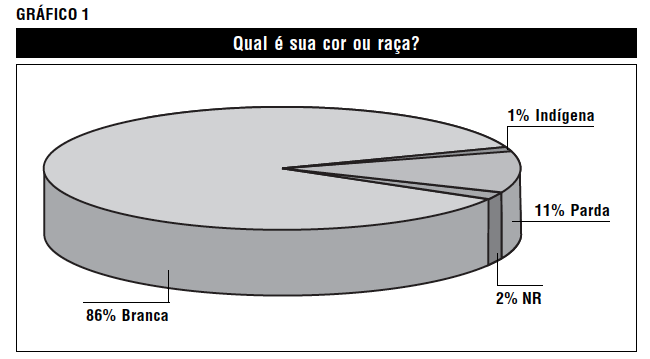

Os percentuais mais impressionantes – porém não surpreendentes – se referem a cor ou raça dos magistrados, conforme mostra o Gráfico 1. Os autodeclarados brancos encerram 86% do total de juízes. Isso confirma a existência de uma intensa exclusão da população negra/parda da carreira de magistratura, visto que, segundo o Censo de 2000, os negros5 e pardos representam 44,6% da população brasileira.

Considerando-se que a inclusão do tema “direitos humanos” na formação dos juízes, sobretudo na graduação, é um fator capaz de influenciar a aplicação, pelos magistrados, das normas que asseguram tais direitos, houve questões a respeito da existência de tal disciplina nas faculdades.

As disciplinas relacionadas à temática dos direitos humanos não contam em geral com grande prestígio nos cursos de graduação das universidades. Quando perguntados acerca da existência de alguma cadeira de direitos humanos durante o bacharelado, 84% dos magistrados responderam negativamente. Dentre as respostas afirmativas, apenas 4% dos juízes tiveram a disciplina como obrigatória, enquanto para 12% ela havia sido opcional.

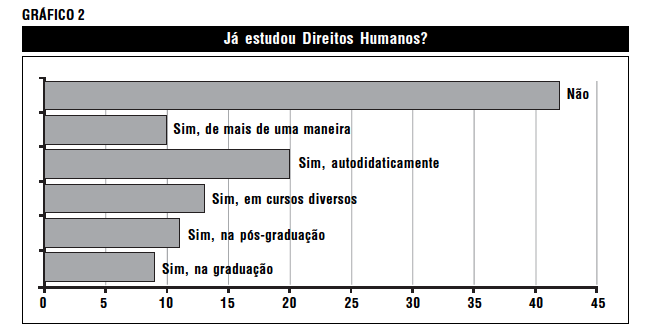

A despeito da quase inexistência de oferta da disciplina nas faculdades, tendo em vista a relevância do tema, pediu-se aos juízes para manifestarem seu interesse pelos estudos relacionados aos direitos humanos. Suas respostas estão reproduzidas no Gráfico 2. A análise do gráfico permite depreender o seguinte raciocínio: 42 magistrados (40%) nuncaestudaram direitos humanos. Essa informação revela que quatro entre dez juízes não tiveram espaço formal para um aprofundamento sistemático das questões fundamentais relativas aos direitos humanos.

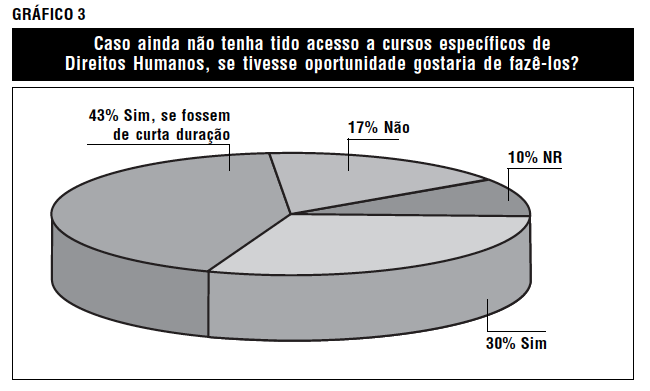

Vale destacar que, apesar do relativo distanciamento da temática ora abordada por boa parte dos juízes, os mesmos demonstraram interesse em participar de cursos relacionados aos direitos humanos: cerca de 73% estariam dispostos a estudar o tema, conforme aparece no Gráfico 3.

Quando indagados sobre algum tipo de vivência pessoal que pudesse fornecer uma experiência prática em relação aos direitos humanos, o resultado demonstrou um abismo ainda maior entre os juízes e o tema. Apenas 6% dos entrevistados revelaram já ter tido algum tipo de engajamento nessa área.

Analisando os dados aqui expostos, é possível compreender, ao menos preliminarmente, a pouca utilização das normativas de direitos humanos dos sistemas das Nações Unidas (ONU) e da Organização dos Estados Americanos (OEA) nas sentenças dos magistrados. Resta prejudicada a aplicação de normas referentes a um tema tão afastado da realidade dos juízes.

No plano das teorias jurídica e política, há um consenso razoável em relação ao fato de o tema dos direitos humanos ser fundamental para o correto entendimento do Estado Democrático de Direito. Nessa perspectiva, Jürgen Habermas (2003), ao propor a “eqüiprimordialidade”, isto é, o nexo interno entre direitos humanos e democracia (soberania popular), afirma que não se pode pensar um Estado verdadeiramente democrático sem uma efetiva implementação dos direitos humanos. Isso quer dizer que os cidadãos somente poderão fazer uso efetivo de sua autonomia pública se forem suficientemente independentes, em razão dos direitos humanos uniformemente assegurados. Nesse sentido, o Brasil só poderá concretizar seu projeto de democratização prescrito pela Constituição quando os direitos humanos alcançarem concretamente o cotidiano dos indivíduos com plena força normativa. Para isto, espera-se do Estado uma ação efetiva de promoção dos direitos, seja na linha de frente da ação política, por intermédio dos poderes Legislativo e Executivo, seja na retaguarda por meio da ação garantista do Poder Judiciário. Contudo, é necessário, antes de tudo, saber como os juízes – guardiões últimos da justiça – compreendem os direitos humanos.

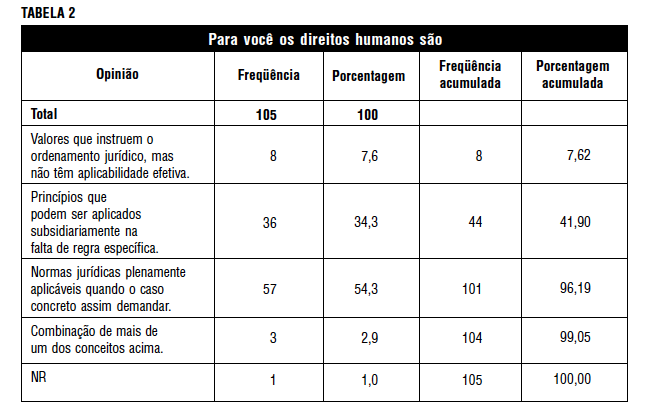

Na Tabela 2, pode-se notar que, ao serem questionados sobre a natureza dos direitos humanos, 7,6% dos juízes afirmaram serem “valores sem aplicabilidade efetiva”. Para outros 34,3%, os direitos humanos constituiriam “princípios aplicados na falta de regra específica”; e para 54,3% configurariam “regras plenamente aplicáveis”. É importante ressaltar que cerca de 7% dos juízes concebem os direitos humanos apenas como valores sem nenhuma força jurídica, mesmo após todos os esforços jurídicos e políticos de afirmação de tais direitos. É relativamente semelhante o entendimento de 34,3% dos magistrados, para os quais tais princípios possuem caráter subsidiário, podendo ser aplicados eventualmente, diante da ausência de norma específica. Para eles, qualquer ponderação que siga norma mais específica, inclusive com conteúdo antagônico, levaria à não-aplicação das normas de direitos humanos. Porém, foi majoritária a posição dos que demonstram uma concepção forte de direitos humanos, pois mais de 50% dos juízes concebem os direitos humanos como regras plenamente aplicáveis.

A execução de sentenças que assegurem a aplicação efetiva das diferentes gerações dos direitos humanos – bem como a defesa desses direitos em um Estado democrático com limitação de recursos financeiros – envolve importantes questões que devem ser objeto de reflexão e ponderação pelos aplicadores do direito.

Historicamente, os direitos humanos surgem como direitos civis opostos à ação invasiva do Estado, na esfera das liberdades individuais e do patrimônio privado, exigindo portanto uma abstenção estatal. Entretanto, considerando a não-exaustividade dos direitos, uma vez que estes surgem e evoluem dentro de um determinado contexto social, novas gerações de direitos se desenvolveram e passaram a integrar o conjunto dos direitos humanos. Consoante Norberto Bobbio (2004, p. 53), os direitos consagrados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 representam “uma síntese do passado e uma inspiração para o futuro: mas suas tábuas não foram gravadas de uma vez para sempre”, pois tais direitos são históricos e constituem um conjunto permanentemente aberto a novas articulações, especificações e atualizações.

De um contexto de “Estado liberal de direito” passamos ao “Estado de bem-estar social”, com a respectiva tutela de outros direitos, tais como: à saúde, à educação, à moradia, à defesa do meio ambiente, entre outros. Esse fato passou a demandar do Estado uma atuação positiva – reguladora e, por vezes, interventora na realidade social e econômica. Algumas controvérsias surgem quanto à efetividade desses direitos sociais e econômicos, pois muitos defendem que sua promoção depende exclusivamente da ação política dos Poderes Executivo e/ou Legislativo; assim, não caberia ao Poder Judiciário tutelar tais direitos quando isso acarretasse obrigação para o Poder Legislativo, autônomo em seus juízos de oportunidade e de conveniência. O problema que se coloca é: há argumentos jurídicos aceitáveis para a não-garantia judicial desses direitos? Ou seja: o Judiciário, como Poder do Estado, pode se abster de assegurar direitos capazes de dotar os cidadãos das condições mínimas de existência, especialmente no contexto de uma sociedade profundamente desigual como a brasileira?

Em última instância, trata-se da relevante questão acerca da indivisibilidade dos direitos humanos. A despeito das diferentes classificações que recebem, sejam direitos civis ou políticos (à vida, à liberdade, à igualdade ou à igual participação política) ou direitos econômicos e sociais (à moradia, ao trabalho, à educação, à saúde), os direitos humanos são complementares e interdependentes. Nesse sentido, podemos citar a resolução n. 32 da Assembléia Geral da ONU, de 1977, que assevera a indivisibilidade dos direitos humanos e seu caráter inalienável, além de ratificar a obrigatoriedade dos direitos econômicos e sociais (ver Mello, 2001, v. I, p. 816).

A Declaração de Direitos Humanos de Viena, de 1993, reitera a concepção indivisível dos direitos humanos ao afirmar, em seu parágrafo 5, a universalidade, a interdependência e o inter-relacionamento entre direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. A garantia integral da dignidade da pessoa humana pressupõe a efetividade de todos esses direitos. O exercício da cidadania restaria prejudicado se, embora garantido o direito ao voto, não houvesse a mesma garantia em relação a educação e saúde públicas de qualidade.

Com base nessas considerações, cabe uma visada sobre o posicionamento dos 105 juízes que se dispuseram a responder à seguinte questão: “Acredita que os direitos humanos econômicos e sociais podem ser judicialmente aplicados da mesma forma que os direitos humanos civis e políticos?”. Para um pequeno número de juízes, a aplicação judicial dos direitos econômicos e sociais não pode ocorrer da mesma forma que a dos direitos civis e políticos. Também uma minoria de magistrados acredita que o Poder Judiciário não deve interferir no sentido de promover a efetivação dos direitos de segunda geração, justificando não caber ao Judiciário a implementação de políticas públicas. Outros, ainda, acreditam que a tutela desses direitos é de competência dos demais poderes da república ou que tal aplicação resultaria no fenômeno do juiz-legislador. Porém, a ampla maioria dos magistrados (79%) defende a aplicação complementar dos direitos econômicos e sociais e dos direitos civis e políticos. Além disso, consideram que mesmo aqueles direitos que impõem uma atuação estatal devem ser judicialmente tutelados. Portanto, uma ampla parcela da magistratura entrevistada, aproximadamente 80%, delega aos direitos humanos, pelo menos teoricamente, a condição de normas plenamente aplicáveis e considera que, mesmo aquelas que possam interferir no orçamento estatal devem ser garantidas por meio das decisões judiciais.

Na pesquisa empreendida, uma das questões mais expressivas foi a referente à justiciabilidade dos direitos humanos, revelada na atuação do magistrado em processos cujo desate dependesse de normas de tal natureza.

Visou-se à averiguação do reconhecimento, por parte dos entrevistados, da presença de normas de direitos humanos nos casos sob seu exame, já que estas se evidenciam de múltiplas formas no ordenamento jurídico brasileiro, configurando-se como verdadeiros desdobramentos normativos da tutela jurídica da dignidade.

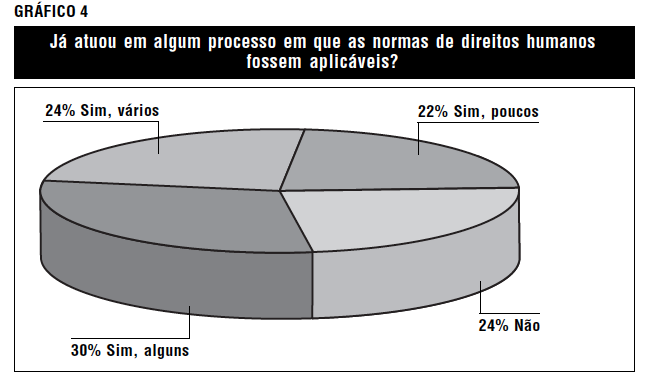

Interrogados sobre a atuação em processos nos quais incidissem normas de direitos humanos (ver Gráfico 4), 24% dos juízes responderam negativamente. Outros 24% revelaram haver atuado em vários feitos com aplicabilidade de normas dessa natureza; 30% informaram ter atuado em alguns processos em que normas de direitos humanos eram aplicáveis, enquanto 24% afirmaram ter atuado em poucos casos.

Observa-se, então, que 52% dos magistrados entrevistados atuaram esporadicamente no julgamento de demandas em que eram suscitadas normas de direitos humanos. Assim, totalizam 76% os que apenas ocasionalmente atuaram em tais feitos ou nestes nunca exerceram seu mister. Por outro lado, paradoxalmente, a maioria dos juízes entrevistados declarou que os direitos humanos são normas plenamente aplicáveis no ordenamento jurídico brasileiro, entendendo que não são aplicadas efetivamente, no entanto, por não serem imanentes aos casos judiciais que lhes foram submetidos.

Destaque-se, contudo, que tal inferência não pode ser considerada verdadeira. De fato, grande parte das controvérsias submetidas à apreciação do Poder Judiciário versa sobre conflitos cujo cerne se situa exatamente na seara dos direitos humanos e, muitas vezes, envolve precisamente os direitos fundamentais.

Desse modo, aventa-se a hipótese de desconhecimento dos direitos humanos: em razão de sua pouca intimidade com o conceito geral e com as normas de direitos humanos, os entrevistados teriam velada sua percepção e isso dificultaria o reconhecimento dos casos afeitos à matéria em menção.

Não se pode olvidar, por outro lado, que em qualquer caso concreto submetido ao Poder Judiciário deverá o julgador levar em consideração todo o ordenamento jurídico, promovendo uma interpretação sistemática. Isto porque as normas jurídicas não são os textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir da interpretação sistemática de textos normativos.

De tal sorte, em qualquer demanda submetida ao magistrado, deve este ter em conta a dignidade da pessoa humana, verdadeiro valor fundamental do Estado democrático brasileiro, consignado no inciso III do Artigo 1° da Carta Constitucional de 1988.

Assim, afigura-se razoável que, quando uma situação subjetiva existencial estiver em questão, a norma jurídica seja construída em função dos direitos humanos, sejam estes oriundos da Constituição ou de normas internacionais, ainda que possam ser considerados aí diferentes níveis de intensidade dessa vinculação (ver Sarlet, 2002, p. 85). O não-reconhecimento de tal aplicabilidade pode estar, portanto, relacionado a um conhecimento precário do tema, ou mesmo a seu desconhecimento.

Um dos princípios mais caros consagrados na Constituição Federal de 1988 é o da isonomia, insculpido no caput do Artigo 5°, segundo o qual todos devem ser submetidos às mesmas regras jurídicas. No entanto, há que se ter em mente que o princípio da isonomia foi, historicamente, uma conquista das revoluções francesa e norte-americana, no final do século 18, tendo em vista abolir os privilégios da nobreza e do clero.

Naquele momento, foi importante a formalização dessa igualdade. Mas ao longo do tempo observou-se que a mera consagração do direito na lei não garante que os indivíduos tenham as mesmas oportunidades de efetivo acesso às prerrogativas disponibilizadas pela sociedade.

Como exemplo, pode-se citar a dicotomia entre as instituições públicas gratuitas e as privadas, no que tange ao ensino fundamental e médio brasileiro. As primeiras remetem ao ensino precário oferecido aos estudantes detentores de parcos recursos financeiros, enquanto as instituições particulares, em maior número, atendem com excelência aos estudantes abastados. Paradoxalmente, a situação se inverte no vestibular, quando a grande maioria dos estudantes que obtém sucesso no ingresso em instituições públicas gratuitas de ensino superior, consideradas de excelência, é oriunda de instituições particulares de ensino médio.

Por outro lado, as instituições sempre fizeram a seleção para ingresso em curso superior com base tão-somente no conhecimento do candidato sobre os conteúdos da avaliação. Eram desconsideradas desigualdades históricas e também as diferenciadas possibilidades de acesso ao ensino por parte dos estudantes. Foi estabelecida, então, em algumas universidades brasileiras, uma polêmica política de reserva de cotas, a princípio levando em conta critérios socioeconômicos, aos quais vieram se somar, posteriormente, parâmetros étnicos, sempre observada a ordem de classificação dos candidatos em sua categoria, obtida a partir da pontuação no exame.

A situação descrita é apenas uma das abrangidas pela política de ação afirmativa, que denota uma busca de superação do modelo liberal pela atuação social da instituição pública. Assim, a igualdade passa a ser concebida em sua dupla dimensão: formal e material. Do tratamento formal conferido ao princípio da isonomia, expresso na máxima “todos são iguais perante a lei”, passa-se à tentativa de materialização das garantias. Nesse contexto, “o Estado abandona sua tradicional posição de neutralidade e de mero espectador dos embates que se travam no campo da convivência entre os homens e passa a atuar ativamente na busca de concretização da igualdade positivada nos textos constitucionais” (Gomes, 2001, p. 20).

Pode-se dizer, então, que as políticas públicas de ação afirmativa almejam combater as desigualdades político-sociais, consistindo em qualquer meio de incentivo que venha a distribuir direitos não atingíveis pelos grupos discriminados. Mas é importante ressaltar que isto se dá no âmbito da ordem constitucional brasileira vigente, que textualmente se insere no contexto do Estado Democrático de Direito, visando o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos a reger uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.

Nessa perspectiva, tornou-se relevante questionar os magistrados acerca da constitucionalidade ou não das ações afirmativas, já que elas se apresentam como meio apto à materialização dos direitos humanos.

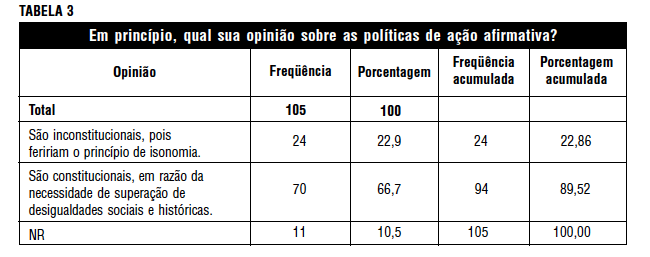

Conforme se observa na Tabela 3, 22,9% dos juízes disseram considerar as políticas de ação afirmativa inconstitucionais, por ferirem o princípio da isonomia, o que revela que consideraram tão-somente a igualdade em seu sentido formal. Entre os entrevistados, 10,5% não quiseram opinar, enquanto 66,7% opinaram pela constitucionalidade das ações afirmativas, em razão da necessidade de superar desigualdades sociais históricas.

Tais dados permitem concluir que a concepção jurídica acerca da isonomia é ainda dicotômica, sendo preponderante, contudo, sua dimensão material, pois a expressiva maioria dos entrevistados demonstra haver incorporado o princípio do Estado Democrático de Direito, presente ao longo de todo o texto constitucional, e expressamente consignado no Artigo 1º da Carta Constitucional.

Ressalte-se, ademais, que o juízo de constitucionalidade não implica necessariamente a concordância política com as ações afirmativas, mas tão-somente sua admissibilidade no plano jurídico-constitucional.

Com o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos (dezembro de 1948) e da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (abril de 1948), começaram a ser desenvolvidos os Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos da ONU e da OEA.

O Sistema de Proteção da ONU é constituído tanto por normas de alcance geral, tendo em vista todos os indivíduos, de forma genérica e abstrata, como de normas de alcance especial, destinadas a sujeitos específicos e a violações que necessitam de resposta diferenciada. O Brasil ratificou a maioria desses instrumentos de proteção, tais como: Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, em 27 de março de 1968; Convenção para a Eliminação de Toda Forma de Discriminação contra a Mulher, em 1º de fevereiro de 1984; Convenção sobre os Direitos da Criança, em 24 de setembro de 1990; Pacto dos Direitos Civis e Políticos, em 24 de janeiro de 1992; e Pacto dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais, em 24 de janeiro de 1992. No entanto, o Brasil não reconhece a competência de seus órgãos de supervisão e monitoramento no caso de apreciação de denúncias individuais, como o Comitê de Direitos Humanos e o Comitê Contra a Tortura. No caso do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, o Brasil reconheceu esta competência em 2002 por meio do Decreto Legislativo 56, ganhando plena efetividade em 2003 por intermédio do Decreto Presidencial 4738. Tratou-se, sem dúvida, de importante avanço para o combate à discriminação racial.

Além do Sistema de Proteção da ONU existe, no plano regional, o Sistema de Proteção Interamericano. Os dois sistemas tutelam os mesmos direitos, e cabe à vítima a escolha do instrumento mais propício. Ambos se complementam, visando uma garantia adicional, para maior promoção e efetivação dos direitos fundamentais à dignidade do ser humano. No nível regional, há ainda os sistemas europeu e africano de proteção dos direitos humanos.

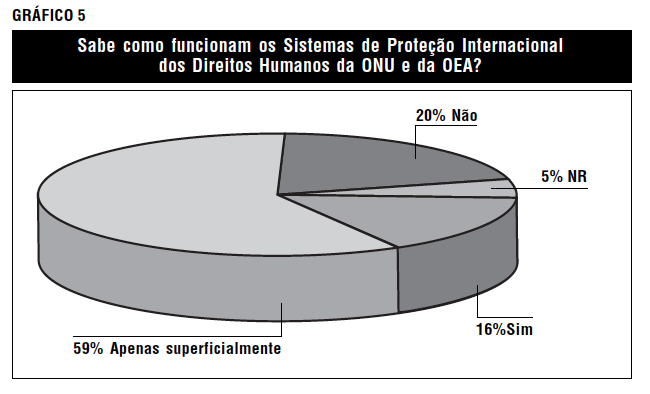

Indagados os juízes se possuem conhecimento a respeito do funcionamento dos Sistemas de Proteção da ONU e da OEA, obtiveram-se os percentuais demonstrados no Gráfico 5: 59% têm um conhecimento superficial, enquanto 20% não sabem como funcionam os Sistemas de Proteção.

Considerando-se os percentuais mais altos, em que o primeiro corresponde a um conhecimento superficial e o segundo a um desconhecimento dos sistemas, temos que 79% dos magistrados não estão informados a respeito dos Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos. Tal desconhecimento constitui um obstáculo à plena efetivação dos direitos dessa natureza no cotidiano do Poder Judiciário, pois essa falta de informação se mostra intimamente ligada à não-aplicação das normativas relativas aos direitos humanos.

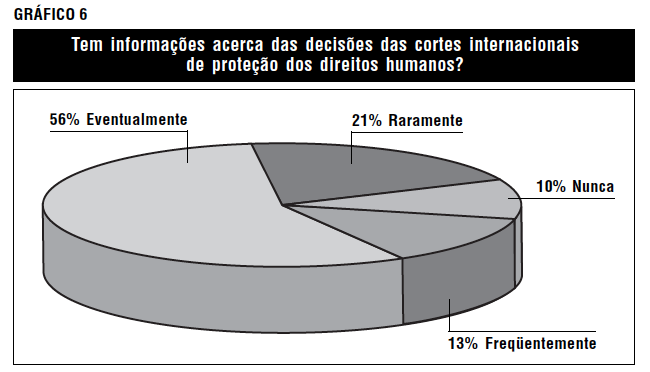

À pergunta referente a seu conhecimento acerca das decisões das cortes internacionais de proteção dos direitos humanos, 56% dos magistrados responderam que eventualmente possuem tais informações; 21% responderam que raramente as têm; 10% nunca obtiveram informações acerca de tais decisões; e apenas 13% responderam que freqüentemente têm alguma informação (ver Gráfico 6). Não há dúvida de que esse percentual de apenas 13% para os juízes que freqüentemente têm acesso a tais decisões é muito reduzido para uma profusão real de uma cultura dos direitos humanos.

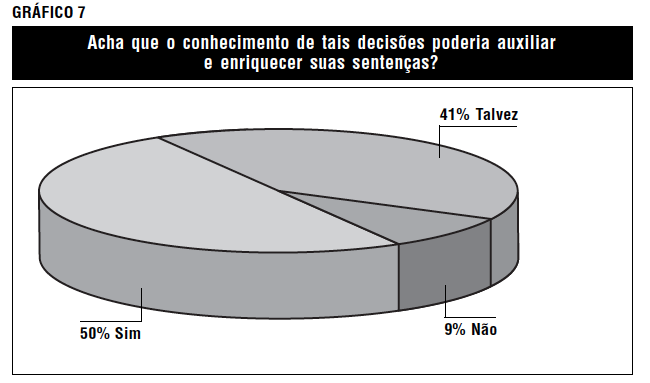

Quando questionados sobre a possibilidade de o conhecimento dessas decisões auxiliar e enriquecer suas sentenças, a resposta de 50% dos juízes entrevistados foi sim; 41% disseram que talvez; e 9% responderam não (ver Gráfico 7). Assim, embora poucos conheçam o conteúdo dessas decisões, a maioria acredita que seria relevante informar-se a respeito. Acredita-se que seria importante a institucionalização de canais de divulgação das decisões das cortes internacionais de direitos humanos, no âmbito do Tribunal de Justiça, inclusive como parte de um processo que busque maior efetividade e aplicabilidade de tais direitos.

A Assembléia Geral das Nações Unidas aprovou, em 16/12/1966, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), ambos ratificados pelo Brasil pelo Decreto-Legislativo n. 226 (12/12/1991) e promulgados pelo Decreto n. 592 (6/12/1992). Pode-se afirmar que o PIDCP se aproxima das primeiras Declarações do Estado Liberal, ao passo que o PIDESC se coaduna diretamente com as Cartas do Estado de Bem-Estar Social. Ambos os textos especificam o conteúdo da Declaração Universal de 1948, sendo que a elaboração de dois pactos, e não de um só, como bem ressalta Fabio Konder Comparato (1999, pp. 276 e ss.), resultou da natural divergência entre os dois blocos de países, capitalista e socialista, no bojo da bipolaridade característica da época.

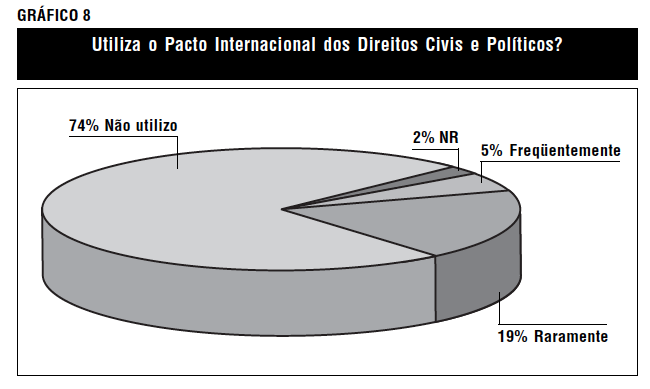

No que tange ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, observou-se que somente 5% dos magistrados aplicam-no com constância. No caminho oposto, 74% nunca o utilizaram, e 19% fazem-no raramente (ver Gráfico 8).

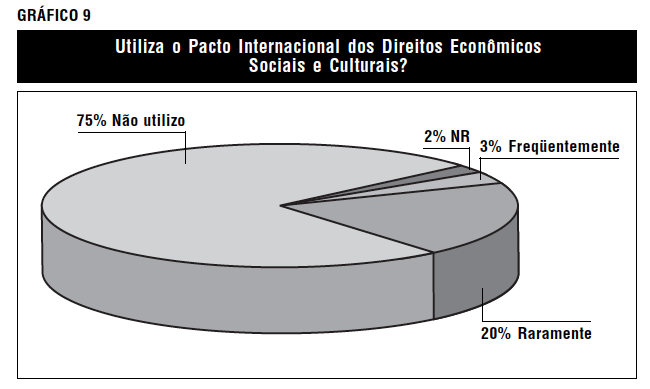

Os dados são ainda mais preocupantes em relação ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Gráfico 9). Apenas 3% dos juízes utilizam-no freqüentemente em suas sentenças; 20% raramente o fazem e 75% nunca empregaram essa normativa no deslinde de litígios.

Causa certa surpresa essa constatação de que somente 5% dos juízes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro utilizam o PIDCP, ou que cerca de 75% deles nunca aplicaram o PIDESC. Além de todas as questões materiais e morais envolvidas, vale ainda considerar que a aplicação das normativas de direitos humanos tem função não somente jurídico-formal, mas também simbólica. Aplicá-las é estampar que os agentes públicos e a própria comunidade estão atentos para o fato de que a tutela e a promoção dos direitos humanos se desenvolvem em duas dimensões intimamente relacionadas: a nacional e a internacional.

O sistema de direitos humanos da Organização dos Estados Americanos afirmou a responsabilidade internacional do Estado diante das violações a direitos dessa natureza. Assim, a invasão da esfera juridicamente protegida de um sujeito pelo Estado passou a acarretar sua responsabilidade internacional. Criaram-se a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, formadas por pessoas imparciais e independentes, com o fim de evitar a seletividade do sistema e evitar que o Estado ofendido seja simultaneamente juiz e parte no mesmo processo.

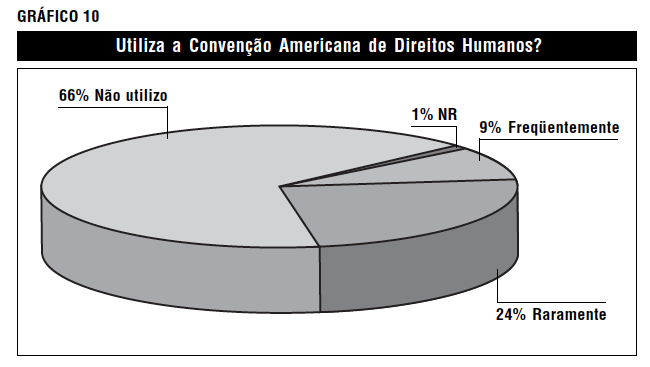

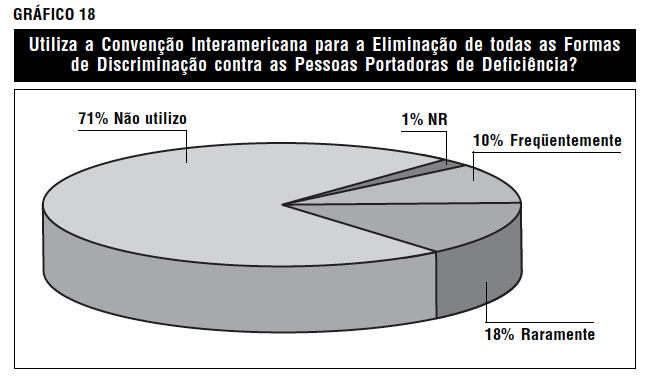

Sobre esse tema, 66% dos magistrados afirmaram que não utilizam a convenção mencionada (ver Gráfico 10). Essa constatação revela que, não obstante os significativos avanços feitos pela comunidade internacional no estabelecimento de um consenso mínimo sobre os direitos humanos e na criação de ferramentas normativas para assegurá-los na prática, muitos magistrados ainda ignoram esse processo e suas conquistas para o fortalecimento da democracia.

O Sistema Interamericano, por sua vez, inicialmente relegou a um segundo plano os direitos econômicos, sociais e culturais. Tendo isso em vista, foi adotado em 17 de novembro de 1988 o Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ou Protocolo de San Salvador.6

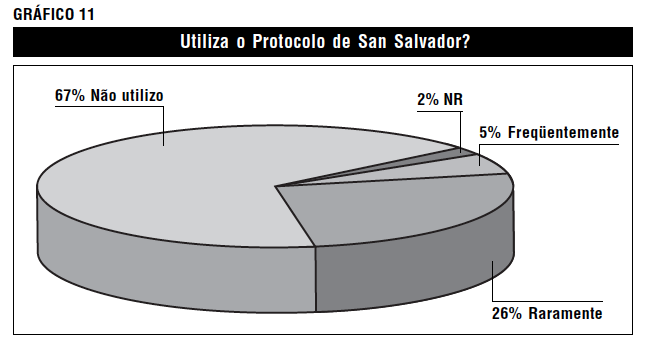

Pode-se observar no Gráfico 11 que, à pergunta referente ao Protocolo de San Salvador, 93% dos magistrados afirmaram que não o utilizam ou o fazem raramente. Ora, é preocupante quando se confronta essa informação com a realidade brasileira, marcada por profundas desigualdades sociais. Não há dúvida da importância dos direitos econômicos, sociais e culturais como forma legítima para se garantir um mínimo de bem-estar social.

É curioso notar como 79% dos juízes afirmaram que consideram as normas de direitos econômicos, sociais e culturais tão eficazes e aplicáveis como aquelas que asseguram direitos civis e políticos; mas, na prática, não recorrem a tais normas para motivar suas decisões.

Impulsionada por relevantes fatores históricos da década de 60 – entre os quais o ingresso de 17 novos países africanos nas Nações Unidas, a realização da Primeira Conferência de Cúpula dos Países Não-Aliados em Belgrado (1961), e o ressurgimento de atividades nazi-fascistas na Europa – a ONU adotou, em 21/12/1965, a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, ratificada pelo Brasil em 27/3/1968.

A referida Convenção é parte do denominado Sistema Especial de Proteção dos Direitos Humanos. Especial porque, ao contrário do sistema geral, que visa à proteção de qualquer pessoa, abstrata e genericamente considerada, o Sistema Especial de Proteção dos Direitos Humanos é direcionado a um determinado sujeito de direito, considerado em sua especificidade e na concretude de suas relações sociais. Esse sistema teria uma função complementar ao sistema geral, objetivando a proteção e a promoção da igualdade de grupos e indivíduos historicamente discriminados. Está calcado num princípio de eqüidade, segundo o qual se deve conferir um tratamento diferenciado a determinados grupos ou indivíduos, contribuindo para a superação de desigualdades. Registre-se a ausência de qualquer normativa internacional, no plano da OEA, para eliminação de formas de discriminação racial.

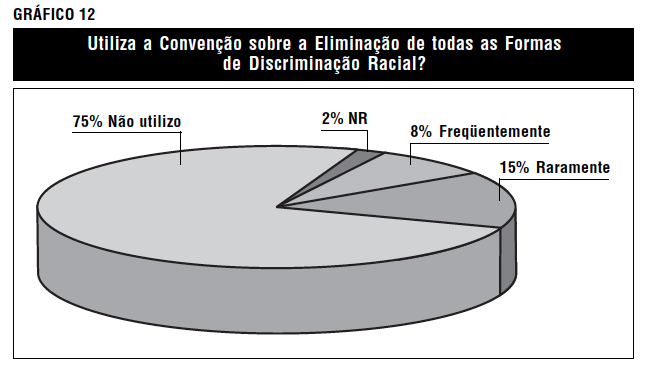

Em relação à Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, a pesquisa registrou que 75% dos juízes afirmaram nunca utilizá-la, enquanto 15% raramente recorrem a essa normativa internacional (ver Gráfico 12). Tal resultado é especialmente preocupante num país em cujo cotidiano ainda podem ser observados comportamentos racistas. O primeiro passo para que o racismo possa ser banido de nossa realidade social é o reconhecimento de que o problema existe e merece tratamento urgente. E esta questão não pode estar alheia ao Poder Judiciário. Nesse sentido, deixar de usar tal Convenção é abrir mão de um poderoso instrumento de combate ao racismo em todas suas manifestações. Não se trata de ignorar o papel fundamental da Constituição nessa matéria, mas de somar a esta um importante instrumento de eliminação do racismo.

Homens e mulheres são iguais em direitos e em obrigações. Assim dispõe o inciso I do Artigo 5º da Constituição Federal, o que demonstra a preocupação do constituinte originário em corrigir uma situação que permanece incrustada nas práticas cotidianas mais rotineiras. Em pleno século 21, fato é que as mulheres ainda não gozam do mesmo tratamento destinado aos homens, malgrado o amadurecimento doutrinário e legislativo inquestionável ocorrido nas últimas décadas.

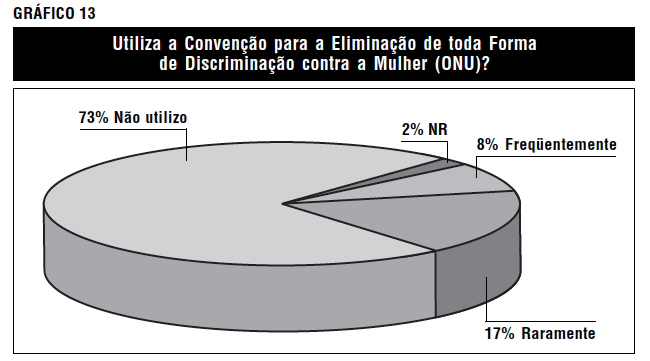

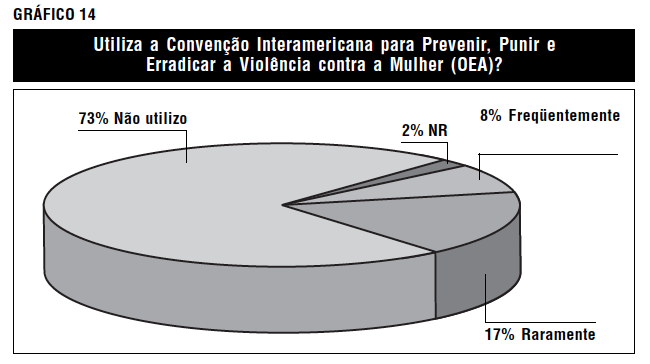

Na presente pesquisa, constatou-se que somente 8% dos magistrados trazem para o plano concreto a Convenção da ONU para a Eliminação de toda Forma de Discriminação contra a Mulher, bem como a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (ver Gráficos 13 e 14). Ao revés, 73% nunca recorreram a tais convenções e 17% o fizeram apenas algumas vezes. Esse resultado pode ser interpretado como óbice para a real efetivação dos direitos fundamentais e, também, como barreira para a consagração efetiva da isonomia entre homem e mulher. Esta somente pode ser atingida por meio da conjugação de dois movimentos paralelos: um cultural, mais complexo e de longo prazo; e outro, jurídico, de resultados mais imediatos, concernente à valorização e à aplicação da legislação existente.

A Declaração Universal de 1948 é certamente o texto mais importante no sentido de se banir a prática de tortura. A partir daí, o repúdio a tal prática foi reafirmado por uma série de pactos e convenções de alcance geral, como: Convenção Européia de Direitos Humanos (4/11/1950); Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (16/12/1966); Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (22/11/1969); a Convenção da ONU (1984); e a Convenção da OEA (1985). Assim, a tortura ficou reconhecida como delito previsto no Direito Internacional positivo, impondo-se aos Estados a obrigação de reprimi-la e prever penas aos violadores da norma.

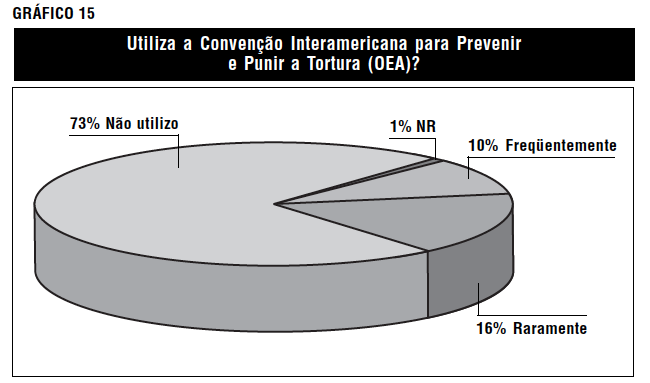

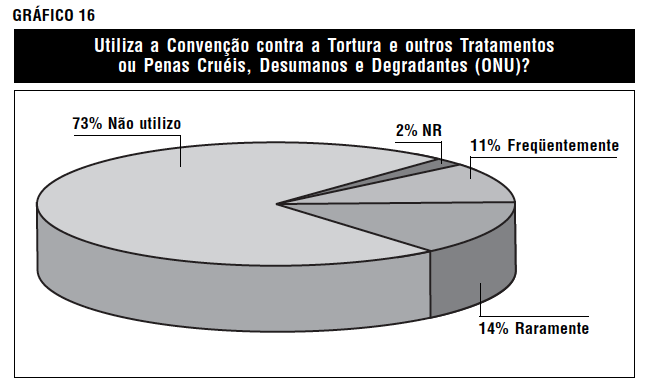

Em seus Artigos 1º, parágrafo III; 4º, parágrafo II; e 5º, parágrafos I e II, a Constituição brasileira de 1988 demonstra sua inserção na tendência das demais Constituições da América Latina, no sentido de conceder tratamento especial ou diferenciado aos direitos e garantias internacionalmente consagrados. No entanto, ao serem questionados sobre a aplicação de tais convenções, apenas 10% dos juízes afirmaram que utilizam freqüentemente a Convenção Interamericana contra a Tortura e 11% em relação à Convenção do Sistema de Proteção da ONU. Um percentual um pouco maior declarou que raramente usa essas convenções – respectivamente, 16% e 14%, sendo que 1% e 2% não forneceram resposta. Já o percentual de não-utilização dessas convenções nas sentenças proferidas pelos juízes é altíssimo, 73% (ver Gráficos 15 e 16).

Apesar de tais normas criarem direitos para os cidadãos brasileiros e obrigações para o Brasil perante a comunidade internacional, pouco valem se os operadores do direito se mantêm silentes.

Após a Declaração dos Direitos da Criança, de 20/11/1959 e do Ano Internacional da Criança, em 1979, sobreveio a doutrina da proteção integral da criança, expressa por meio da Convenção sobre os Direitos da Criança (20/11/1989). Já preconizava a Declaração, em 1959, que “a humanidade deve dar à criança o melhor de seus esforços”, fixando um compromisso moral a ser assumido pelas gerações futuras. Contudo, a realidade histórica mostrou-se especialmente cruel com a população infanto-juvenil. Assim, por exemplo, todos os anos milhares de crianças são constrangidas a abandonar a escola para ajudar no sustento da família.

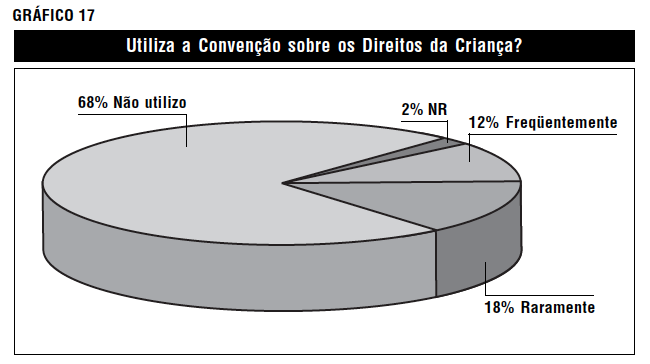

O trabalho de campo revelou, conforme expresso no Gráfico 17, que apenas 30% dos juízes das varas pesquisadas aplicam a Convenção em tela – número obtido pelo somatório entre os 12% que a utilizam constantemente e os 18% que o fazem raramente. Por outro turno, 68% jamais tutelaram a situação das crianças brasileiras com base na normativa. O Brasil conta com a Lei 8.069/90, que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), uma avançada e sofisticada legislação de proteção à infância e à juventude. Mesmo assim, não há motivos para que não se aplique a Convenção, especialmente considerando-se a importância simbólica da utilização dos sistemas interamericano e da ONU de garantia dos direitos humanos.

O contexto social e histórico delineado acima realça a importância e a necessidade da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 24/9/1990. Vale registrar que, até a presente data, os únicos países que não ratificaram a Convenção foram os Estados Unidos e a Somália.

A constituição de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, como prescreve o preâmbulo da Constituição brasileira de 1988, exige de todas as pessoas um esforço radical de reconhecimento e respeito às diferenças. No caso específico das pessoas portadoras de deficiência, a demanda pelo respeito não é apenas de ordem moral, no sentido de substituir sentimentos de comiseração por aqueles de solidariedade, mas de ordem social e política, no sentido de substituir os discursos retóricos por ações efetivas de inclusão.

Para isso, é necessário que haja a implantação de políticas visando à superação das várias barreiras que enfrentam todos os tipos de portadores de deficiência – desde o acesso ao ensino até à inserção no mercado de trabalho. É exatamente essa a linha seguida pelo ordenamento jurídico quando apresenta, na própria Constituição, dispositivos especiais direcionados a essas pessoas, como os artigos 7º, 23, 37 e 203.

Com esses dispositivos, a Constituição possuía todas as condições para efetuar a recepção da Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. Assim, a referida Convenção foi ratificada por meio do Decreto Legislativo 198/2001 e do Decreto Executivo 3.956/2001. Contudo, ainda não se popularizou, entre os aplicadores do direito, como instrumento eficaz na luta pelos direitos dos portadores de deficiência, como revelam os dados da pesquisa (ver Gráfico 18).

Indagados a respeito do uso da convenção na fundamentação de suas sentenças, apenas 10% dos magistrados afirmaram utilizá-la freqüentemente. Do total dos juízes questionados, 71% responderam nunca terem recorrido a ela e 18%, que raramente a utilizam.

Em um país com cerca de 24 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência7 e tão poucas políticas sociais efetivas de superação de barreiras, é realmente impressionante que uma ferramenta jurídico-social tão importante como essa convenção tenha um índice de aplicação tão baixo. Pode-se suscitar, numa hipótese explicativa, a conjunção de duas variáveis fundamentais: (1) baixo nível de demandas judiciais voltadas para a garantia dos interesses das pessoas portadoras de deficiência; (2) baixo nível de conhecimento da magistratura acerca das normas dos Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos de que o Brasil é signatário.

A escolha de modelos de regressão como ferramenta para subsidiar a análise dos dados acima está relacionada à sua aplicabilidade em testes de hipótese, utilizados para testar se a efetivação dos direitos humanos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é influenciada pelas características do juiz, sua formação e sua concepção acerca do tema.

Para o ajuste de modelos logísticos multinomiais foi adotada como variável-resposta uma indicadora do uso de normativa na fundamentação das sentenças proferidas. Tal variável foi construída a partir das respostas “freqüentemente”, “raramente” ou “não utilizo” dada a cada uma das onze normativas utilizadas na pesquisa.

A variável indicadora foi considerada “freqüentemente” quando tal resposta ocorria em pelo menos uma das normativas mencionadas. Considerou-se “raramente” quando não havia nenhuma resposta igual a “freqüentemente” e pelo menos uma igual a “raramente”. A resposta “não utilizo” foi associada sempre que havia tal resposta para todas as normativas mencionadas.

O procedimento adotado para a modelagem dos dados consistiu em aplicar testes de hipótese acerca da contribuição de cada variável para o poder de explicação do modelo, em um nível de 5% de significância. As variáveis consideradas significativas, no nível fixado, foram utilizadas na composição de um único modelo e novos testes de hipótese foram aplicados. Por fim, excluindo-se as variáveis que juntamente com as demais não contribuíam significativamente para o poder de explicação do modelo, foi obtido o modelo ajustado.

Os valores das estatísticas8 utilizadas para testar a significância de cada variável nos respectivos modelos podem ser vistos na Tabela 4. Como resultado do teste de hipótese, cujas estatísticas e respectivos p-valores são mostrados nessa tabela, concluiu-se que podem contribuir, no nível de significância de 5%, para explicar a utilização das normativas na fundamentação das sentenças, as seguintes variáveis: (a) tipo de vara; (b) cor ou raça do juiz; (c) tipo de escola onde cursou a maior parte do ensino médio; (d) onde cursou a graduação; (e) se gostaria de fazer cursos de direitos humanos; (f) se sabe como funcionam os sistemas de proteção internacional dos direitos humanos da ONU e da OEA; (g) se acha que o conhecimento das decisões das cortes internacionais pode auxiliar ou enriquecer suas sentenças; (h) se expediria mandado de despejo contra réu que não possui outro imóvel; (i) e se já atuou em processo no qual as normas de direitos humanos fossem aplicáveis, Assim, tais variáveis foram utilizadas na composição de um único modelo, ao qual foi aplicado um novo teste de hipótese, descartando as demais. As estatísticas de teste calculadas considerando-se o modelo com as oito variáveis são mostradas na Tabela 5.

O resultado dos novos testes de hipótese, cujas estatísticas e respectivos p-valores são mostrados na Tabela 5, levou a concluir que o tipo de escola em que o juiz cursou a maior parte do ensino médio e a graduação – se acha que o conhecimento das decisões das cortes internacionais pode auxiliar ou enriquecer suas sentenças e se já atuou em processo no qual as normas de direitos humanos fossem aplicáveis – não contribui significativamente, ao nível de significância de 5%, para a explicação da utilização das normativas na fundamentação das sentenças. Tais variáveis foram descartadas e buscou-se ajustar um novo modelo, contendo as quatro variáveis restantes, mostradas na Tabela 6.

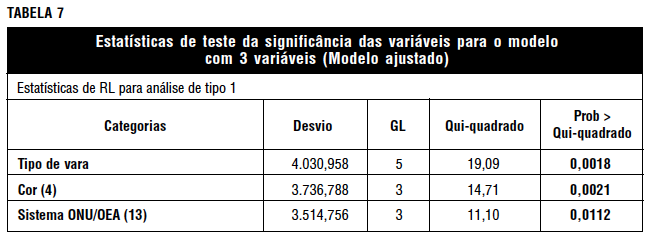

O resultado dos novos testes de hipótese, cujas estatísticas e respectivos p-valores são mostrados na Tabela 6, levou a concluir que o fato de o juiz ter ou não interesse em fazer cursos de direitos humanos não contribui significativamente, no nível de significância de 5%, para explicar a utilização das normativas na fundamentação das sentenças. Tal variável foi descartada e foi possível concluir que o modelo contendo apenas três variáveis explica o comportamento da utilização de normativas internacionais de proteção dos direitos humanos na fundamentação das sentenças proferidas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tão bem quanto os modelos anteriormente testados. As estatísticas e os respectivos p-valores são mostrados na Tabela 7.

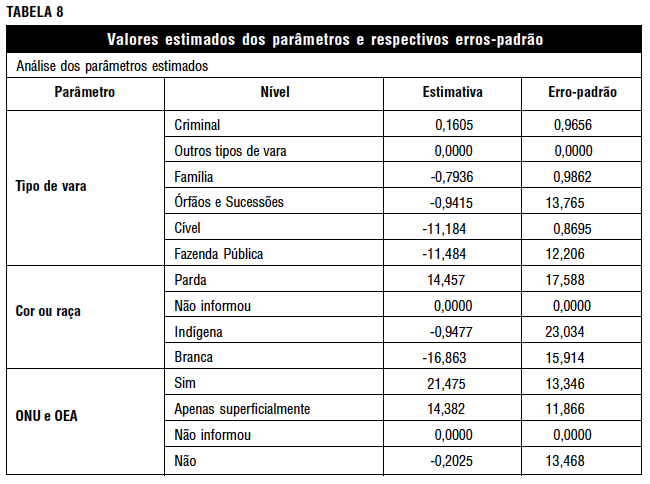

O modelo ajustado com os efeitos principais de três variáveis pode ser obtido aplicando-se à equação geral os valores estimados dos parâmetros apresentados na Tabela 8.

A análise dos valores estimados dos parâmetros permite identificar o tipo de contribuição de cada um dos níveis dos fatores para a utilização das normativas internacionais de proteção aos direitos humanos na fundamentação das sentenças proferidas. A seguir, apresentaremos uma análise para cada um dos fatores.

A vara, considerada como unidade de pesquisa, encontra-se ordenada pelas diversas áreas do direito, o que facilita a atuação do juiz e a acessibilidade da Justiça pela sociedade.

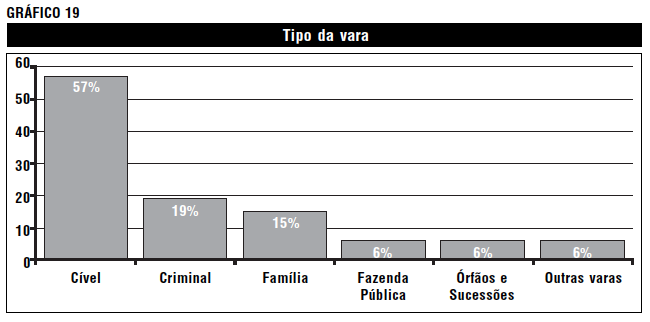

Constata-se que a maioria das varas pesquisadas pertence à área cível: são 57 varas, em toda a Comarca. Em seguida estão as Varas Criminais, totalizando 19 pesquisadas, e as Varas de Família, totalizando 15. As Varas de Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e as “outras varas” obtiveram sua participação na pesquisa com 6 varas de cada uma (ver Gráfico 19).

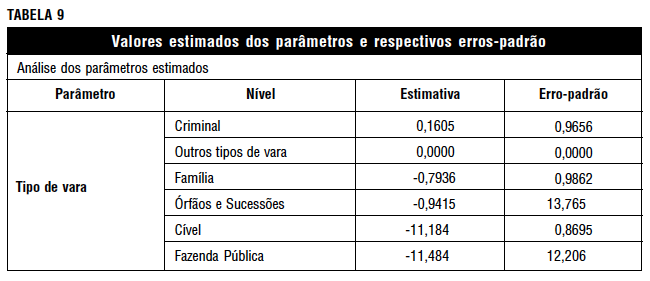

Com o objetivo de examinar a concepção e a aplicação dos direitos humanos pelos juízes, é fundamental levar em consideração o tipo de vara em que o juiz atua, pois a matéria tratada está relacionada, de maneira direta, com a aplicabilidade de algumas das normativas mencionadas. Na Tabela 9, os tipos de vara estão ordenados de maneira decrescente segundo sua contribuição para a utilização das normativas internacionais na fundamentação das sentenças.

Procedendo-se à análise comparativa dos tipos de vara, é possível afirmar que a probabilidade de que as normativas internacionais sejam utilizadas freqüentemente na fundamentação das sentenças é maior quando se trata de Vara Criminal.

No outro extremo, estão as Varas de Fazenda Pública e Cível, que apresentam o menor índice de utilização das normativas na fundamentação das sentenças. Causa estranhamento o fato de o Estado (Fazenda Pública) e as relações entre particulares (Cível) permanecerem à margem das discussões em torno do reconhecimento das diferentes modalidades de eficácia dos direitos fundamentais, tanto na esfera pública quanto na privada.

Entre os extremos está a categoria “outras varas” – que agrega Varas da Infância e da Juventude e as Varas únicas de Execução Penal, Auditoria Militar, e Registros Públicos –, bem como a categoria de Varas de Família e a de Órfãos e Sucessões, nas quais as chances de utilização das normativas diminuem gradualmente.

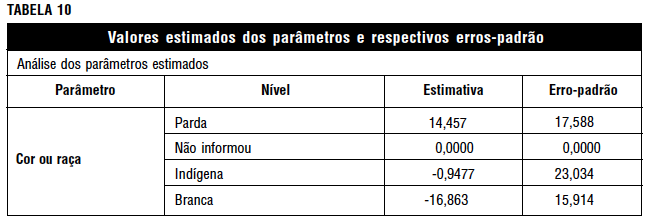

Considerando-se a análise descritiva dos juízes que participaram da pesquisa, apresentada na seção anterior, há que se notar que apenas um juiz declarou se considerar de raça indígena e dois não quiseram informar sua cor ou raça. Com efeito, maior importância deve ser atribuída aos dados referentes às cores branca e parda. Na Tabela 10, a cor ou raça dos juízes está ordenada de maneira decrescente, segundo sua contribuição para a utilização das normativas internacionais na fundamentação das sentenças.

Observa-se que a cor ou raça associada à maior probabilidade de que as normativas sejam utilizadas freqüentemente é a parda. Por outro lado, a branca mostra a maior probabilidade de que as normativas nunca sejam utilizadas. Tomando por base a categoria que agrega os casos em que o juiz não quis informar sua cor ou raça (“não informou”), a raça indígena também apresentou menor probabilidade de utilização freqüente das normativas internacionais na fundamentação das sentenças.

A alta probabilidade de que os juízes pardos utilizem as normativas internacionais de proteção dos direitos humanos na fundamentação de suas sentenças pode estar associada à maior preocupação com a matéria, conformada ao longo da história de exclusão social sofrida por esse grupo social. Mesmo sendo o Brasil um país com a segunda maior população de afro-descendentes, estes se encontram, na sua maioria, em situação de inferioridade social e econômica. O discurso de que não existe exclusão por razões étnicas em nosso país não traduz o que ocorre na prática. A presença de pessoas pardas em cargos de chefia, em universidades e outras posições sociais nobres é ainda ínfima.

Os resultados da pesquisa mostram as conseqüências de um processo de conscientização: os poucos e privilegiados que tiveram acesso à universidade e hoje ocupam o cargo de juiz agem com consciência crítica e preocupação com as desigualdades sociais. Apesar de serem minoria no Tribunal de Justiça, o conjunto dos juízes pardos mostra ação diferenciada, compatível com o entendimento de que as normativas internacionais de proteção dos direitos humanos são grandes aliadas para a garantia da dignidade humana.

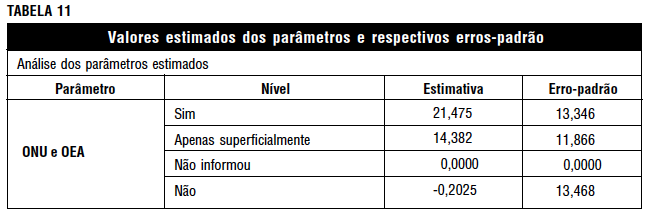

Do total de juízes, a maioria conforma o grupo dos que não conhecem os Sistemas de Proteção Internacional dos Direitos Humanos da ONU e da OEA ou os conhecem apenas superficialmente. Apenas 17% declararam conhecimento desses sistemas sem restrições.9 Com uma breve análise exploratória, pode-se obter indícios de que a utilização das normativas de proteção dos direitos humanos é precária, pois o conhecimento desses sistemas acaba se refletindo de maneira acentuada na aplicação das normativas internacionais. As chances de uma normativa internacional ser aplicada por um juiz que não conheça os citados sistemas são mínimas, crescendo, todavia, essas chances, à medida que esse desconhecimento se converte em conhecimento superficial e, mais ainda, em conhecimento pleno. O desconhecimento dos Sistemas Internacionais de Proteção da ONU e da OEA mostrou-se intimamente ligado à não-aplicação das normativas internacionais relativas aos direitos humanos.

Na Tabela 11, os níveis de conhecimento dos sistemas de proteção internacional dos direitos humanos da ONU e da OEA estão ordenados de maneira decrescente, segundo sua contribuição para a utilização das normativas internacionais na fundamentação das sentenças.

A finalidade precípua deste estudo foi investigar o grau de efetivação ou justiciabilidade dos direitos humanos na prestação da tutela jurisdicional pelos juízes de primeira instância da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Evidenciou-se, ao longo da pesquisa, um instigante paradoxo: se, por um lado, os juízes demonstram concepções arrojadas acerca dos direitos humanos e da aplicabilidade, em tese, de suas normas garantidoras, por outro, poucos são os que efetivamente aplicam normas que versem sobre tais direitos, mormente em se tratando da utilização específica dos Sistemas de Proteção Internacional dos Direitos Humanos da ONU e da OEA. Isso pode ser justificado a partir da constatação de que 40% dos juízes nunca estudaram Direitos Humanos, e apenas 16% deles sabem como funcionam o Sistema de Proteção dos Direitos Humanos interamericano e o das Nações Unidas. Mesmo assim, a grande maioria, 73% dos magistrados, afirma que, se houvesse oportunidade, gostaria de participar de cursos sobre direitos humanos.

Recorrendo-se ao modelo de regressão, chegou-se a apenas três variáveis – tipo de vara, cor do magistrado, conhecimento dos sistemas ONU e OEA – suficientes e determinantes para a explicação do comportamento dos juízes no que se refere à utilização das normativas internacionais na fundamentação das sentenças.

Procedendo-se à análise comparativa dos tipos de vara, verificou-se que o nível de utilização das normativas internacionais na fundamentação das sentenças é maior em se tratando de Vara Criminal e menor nas Varas Cível e de Fazenda Pública. Assim, há ainda, entre os magistrados, uma mentalidade que contraria os estudos doutrinários mais modernos que reconhecem a aplicabilidade dos direitos fundamentais nas relações privadas. E, nas relações envolvendo o Estado, é possível vislumbrar com facilidade hipóteses que reclamam a tutela dos direitos humanos, como por exemplo, casos em que pessoas hipossuficientes pleiteiam ao Estado o fornecimento de medicamentos e/ou o custeio de tratamento médico, com fundamento nos direitos à vida e à saúde constitucionalmente assegurados.

Quanto ao segundo fator, observou-se que a cor, ou raça, associada à maior probabilidade de utilização freqüente das normativas internacionais é a parda, ao passo que a branca é a que apresenta menor probabilidade. Considerando-se que em sua maioria os juízes são brancos, esse resultado é preocupante.

O terceiro fator, que diz respeito ao conhecimento dos Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos da ONU e da OEA, revela o que já se afirmou anteriormente: quanto maior for o nível de conhecimento dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, maiores as chances de utilização das normativas mencionadas.

Finalmente, insta dizer que a compreensão da influência de cada um dos três fatores referidos sobre a utilização das normativas internacionais pode ser de grande valia para a implementação de mecanismos que visem garantir maior efetividade aos direitos humanos.

Logo, não restam dúvidas de que todos os magistrados, especialmente os de cor branca que atuem em Varas Cíveis ou Varas de Fazenda Pública, devem ser alvo de ações (in) formadoras, com vistas a ampliar seu conhecimento em matéria de direitos humanos. A justiciabilidade dos direitos humanos é uma questão de aprimoramento da tutela jurisdicional.

1. Pesquisa em curso, realizada por alunos e professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e da Universidade Cândido Mendes (Ucam).

2. A pesquisa de campo continua a ser feita, com magistrados da segunda instância do TJRJ.

3. A entrevista foi realizada, sempre que possível, com o juiz titular da vara ou, em caso de impossibilidade deste, com o juiz substituto. No caso de impossibilidade ou recusa de ambos, considerou-se como “não respondido”.

4. Em razão de limitações inesperadas, não foi possível fazer o trabalho nos fóruns regionais de Campo Grande (onze varas) e Santa Cruz (oito varas).

5. O IBGE adota a categoria preto, em vez de negro. Para a aplicação na pesquisa foi feita a substituição do termo, mantendo-se na íntegra as demais categorias adotadas pelo órgão oficial.

6. Adotado pelo Brasil através do Decreto Legislativo n. 56/95 e do Decreto Executivo n. 3.321/99.

7. Ver IBGE, Censo Demográfico 2000.

8. Estas estatísticas de teste foram obtidas utilizando-se a Proc GENMOD do SAS.

9. Ver o item “Sistemas de proteção da ONU e da OEA”, pág. 151.

Agresti, Alan. Categorical Data Analysis. Nova York: John Willey & Sons, 1990.

Alexy, Robert. Teoria del discurso y derechos humanos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1995.

Blalock, Hubert M. Social Statistics. Tóquio: McGraw-Hill, 1972.

Bobbio, Norberto. “Presente e futuro dos direitos do homem”. In: A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Nova edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

Comparato, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 1999.

Costa Neto, Pedro Luís de Oliveira. Estatística. São Paulo: Edgard Blücher, 1977.

Dobson, Annette J. An Introduction to Generalized Linear Models. Londres: Chapman & Hall, 1996.

Everitt, B. S. & Der, G. A Handbook of Statistical Analyses Using SAS. Londres: Chapman & Hall.

Lopes, José Reinaldo de Lima. “Justiça e Poder Judiciário ou a virtude confronta a instituição”. Dossiê Judiciário. Revista USP. São Paulo, n. 21, 1994.

Gamerman, Dani & Migon, Hélio dos Santos. “Introdução aos modelos lineares”. Textos de métodos matemáticos n. 27. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1993.

Gatti, Bernardete Angelina. Estatística básica para ciências humanas. São Paulo: Alfa-Omega, 1978.

Gomes, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

Habermas, Jürgen. “Sobre a legitimação pelos direitos humanos”. In: J-C. Merle & L. Moreira (orgs.). Direito e legitimidade, pp. 67-82. São Paulo: Landy, 2003.

Levin, Jack. Estatística aplicada a ciências humanas. São Paulo: Habra, 1987.

Mello, Celso D. da Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 13. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

Minayo, Maria Cecília de Souza (org). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994.

Nino, Carlos Santiago. Ética y derechos humanos: um ensayo de fundamentación. Buenos Aires: Astrea, 1989.

Pasold, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito. Florianópolis: OAB/SC Ed., 1999.

Perelman, Chaïm. Ética e direito. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

Pérez Luño, Antonio Enrique. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. Madri: Tecnos, 1999.

Pizzinga, Adrian Heringer. Modelos de regressão para respostas nominais politômicas. Monografia de final de curso de graduação. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE), 2000.

Powers, Daniel A. & Xie, Yu. Methods for Categorical Data Analysis. San Francisco: Academic Press, 2000.

Ratkowsky, David A. Handbook of Nonlinear Regression Models. Nova York: Marcel Dekker, 1989.

São Paulo (Estado). Procuradoria Geral do Estado. Grupo de trabalho de direitos humanos.Direitos Humanos: construção da liberdade e da igualdade. São Paulo: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado, 2000.

Sarlet, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.