Reunidos em torno da convicção de que civis não deveriam ser submetidos de maneira intencional à violência generalizada e sistemática, e com base no pressuposto de que medidas especiais são necessárias para prevenir a ocorrência dessa violência e para proteger grupos contra esses abusos, um conjunto variado de acadêmicos, educadores, defensores de direitos, formuladores de políticas públicas, diplomatas e líderes militares têm protestado contra genocídios e atrocidades em massa. Em crescimento exponencial desde a última década, este grupo pode ser qualificado como um campo independente em plena ascensão. O presente ensaio explora alguns dos desafios conceituais e práticos enfrentados nesta área na medida em que esta se profissionaliza.

Os esforços atualmente empregados com o intuito de prevenir genocídio e atrocidades são decorrência de uma longa história em que assassinatos em massa foram aceitos ou considerados menos importantes que processos de negociação, de alianças políticas ou da necessidade de vencer um conflito. Não faltam exemplos de abusos terríveis contra grupos mais vulneráveis. Embora o debate seja dominado pelos casos mais famosos, entre eles os do Holocausto, de Ruanda e de Srebrenica, há outros exemplos menos conhecidos, como o caso da Guatemala.

A guerra civil na Guatemala (1960-1996) foi um dos conflitos mais sangrentos do período da Guerra Fria na América Latina. Estima-se que 200.000 pessoas foram assassinadas ou desapareceram. Durante os anos 80, o período mais letal do conflito se concentrou em dois anos em particular. No período 1981-1983, entre 100.000 e 150.000 guatemaltecos de origem maia foram assassinados pelas Forças Armadas nacionais (JONAS, 2009, p. 381). Como parte de um plano contrainsurgente que adotou a estratégia militar de terra arrasada, as forças do governo assassinaram, estupraram, torturaram e deslocaram à força grupos maias nas zonas rurais montanhosas. A partir de 1983, o Exército adotou medidas para controlar os sobreviventes, dando início a um segundo período de abusos aliando concessão de anistia à militarização intensificada das comunidades sobreviventes. Na comunidade mais atingida, Rabinal, 14,6% da população foi assassinada e 99,8% das vítimas eram de origem maia (HIGONNET, 2009, p. 27).

Para o governo da Guatemala, os ataques militares foram necessários para acabar de maneira definitiva com a longa guerra civil (1960-1996) e possibilitar a modernização do Estado. Aos olhos dos principais países que apoiaram o governo, em particular os EUA, a insurgência marxista constituía seu aspecto mais evidente, apenas mais um exemplo da ameaça global que esta representava. Ativistas de direitos humanos da Anistia Internacional e da Americas Watch (hoje, Human Rights Watch) foram chamados de simpatizantes comunistas apenas por documentar as atrocidades. O governo dos EUA acusou tais grupos de participar de “uma campanha de desinformação orquestrada […] por grupos apoiadores da insurgência esquerdista” (SIKKINK, 2004, p. 167).

Somente com a publicação do relatório final, Memória do Silêncio, em 1999, pela Comissão para o Esclarecimento Histórico na Guatemala, sob os auspícios das Nações Unidas, o termo “genocídio” foi utilizado para caracterizar essa brutalidade. O relatório descreve o que aconteceu como, por exemplo, “atos de genocídio contra a população maia que vive na região de Ixil, Zacualpa, norte de Huehuetenango e Rabinal” (HIGONNET, 2009, p. 131).

Desde os anos 80, muita coisa mudou – especialmente após os fracassos em Ruanda e Bósnia-Herzegovina e o crescimento exponencial deste campo em resposta ao que ocorria no Sudão. Hoje, o valor do trabalho de prevenção ao genocídio e às atrocidades é reconhecido por líderes mundiais e realizado a partir de uma ampla gama de abordagens disciplinares e organizacionais. Embora alguns dos atores mais expressivos e visíveis estejam nos EUA, indivíduos, organizações e coalizões de todo o mundo, incluindo países que experimentaram brutalidades no passado, lidam com questões relacionadas à prevenção e a resposta a atrocidades.

O que une este campo é a convicção ética de que grupos inteiros de civis não deveriam ser submetidos a esses abusos, além do pressuposto normativo de que medidas especiais são necessárias para proteger civis, bem como para responder a tal violência. No entanto, além deste consenso ético e normativo, muito ainda resta para ser debatido. Para que este campo consolide seus avanços e continue a se expandir, é necessário fortalecer suas capacidades de autorreflexão e crítica.

O atual movimento de prevenção ao genocídio é marcado por quatro características peculiares. Em primeiro lugar, este campo está em expansão, não engessado.1 É tempo de grande criatividade e experimentação. Isso significa que as práticas, pressupostos, ferramentas e vocabulários ainda estão em debate. Há diversos objetivos, e são pouco claras as diferenças entre eles. Tal característica é particularmente visível no que diz respeito aos termos utilizados para descrever o fenômeno em questão: genocídio, atrocidades em massa, crimes contra a humanidade, limpeza étnica, e assim por diante.

Em segundo lugar, ao mudar o foco de resposta ao genocídio para sua prevenção, muitas pessoas e organizações desta seara (embora certamente não todas elas) optaram por priorizar problemas estruturais, tanto no que diz respeito às condições que possibilitam a ocorrência da violência, quanto às agências e instâncias que podem reagir nestes casos. Ambas as áreas nasceram de estudos de padrões recorrentes nos diferentes casos, do imperativo de agir antes que mais vidas sejam perdidas e da necessidade de ter respostas (uma “caixa de ferramentas”) preparadas e prontas para serem utilizadas. É possível verificar essa mudança nos esforços de ativistas de base, que estão tentando formar um grupo permanente de cidadãos engajados na questão, ao invés de mobilizar novos interessados em cada caso particular.

No entanto, crises continuam a guiar os debates sobre políticas neste campo e não há uma situação de calmaria para que seja possível repensar, com o devido cuidado, novos sistemas. Portanto, as mudanças burocráticas são realizadas em um contexto no qual questões atuais mais urgentes ofuscam necessidades de longo prazo. Ademais, para melhorar a resposta a atrocidades, é necessário compreender a dinâmica existente em cada caso, o que requer um conjunto completamente distinto de habilidades e conhecimentos. Por fim, ao introduzir um grau de normalidade aos mecanismos de resposta à violência anormal, corre-se o risco de reduzir o parâmetro em casos em que medidas extraordinárias possam vir a ser adotadas.

Em terceiro lugar, há a mudança de uma postura de oposição a governos, historicamente adotada no campo dos direitos humanos, para uma abordagem de cooperação com estes e organizações multilaterais ou internacionais com o objetivo de estabelecer mecanismos mais robustos, diversos e harmônicos. Obviamente, isto não significa que defensores deixarão de criticar políticas adotadas pelos governos; até mesmo a leitura mais superficial de relatórios recentes refuta rapidamente esta afirmação. Em vez disso, trata-se de uma mudança sutil de atitude no sentido de reconhecer no governo um aliado, em grande medida, positivo, embora seja necessário por vezes instá-lo a melhor afirmar seu poder global. Tal mudança significa que atores não governamentais têm se aliado a governos e definido estratégias que resultam em mudanças políticas reais. Este impacto positivo não deve ser subestimado.

Contudo, tal estratégia somente é efetiva quando um governo estiver disposto a se engajar e a reagir a esta pressão – neste sentido, trata-se de um modelo de ação apenas aplicável a certas sociedades e com relação a determinadas questões. Essa estratégia pode também intensificar preconceitos nacionais ao dar prioridade a diálogos com certas comunidades políticas nacionais pré-determinadas, ao invés de instigar uma procura pela construção de amplas coalizões internacionais com diversos aliados. Isso significa que este campo está se desenvolvendo ao redor de medidas que são consideradas mais plausíveis dado o seu potencial atrativo para governos-chave, em vez de ser necessariamente orientado pelas circunstâncias nos locais ameaçados por ou submetidos à violência em massa. E esta abordagem convida governos a fazerem uso de medidas coercitivas – um convite que, uma vez feito, pode se tornar difícil de controlar ou anular.

Por fim, ativistas que hoje trabalham com prevenção de genocídio têm conseguido avançar muito mais do que várias outras campanhas anteriores de direitos humanos no sentido de engajar a população em geral a pressionar seus próprios governos, particularmente nos EUA. Portanto, o movimento tem mostrado grande criatividade e gerado reações apaixonadas na população em geral sobre os temas debatidos nesta seara. Ninguém deveria duvidar de que há público para esse trabalho. Seria uma grande conquista se este campo pudesse continuar a crescer e se profissionalizar sem, todavia, perder a chama da criatividade que marca suas práticas mais persuasivas para conscientizar a população. Expandir seu alcance entre o público em geral contribui para que este campo seja capaz de fazer com que suas recomendações políticas sejam, de fato, respeitadas, e de manter a atenção política para estas questões.

O desafio desta tendência reflete-se no fato de que concentrar esforços consideráveis para engajar a população em geral pode consumir os recursos de uma organização e levar a políticas e avaliações sobre o sucesso que dizem mais respeito ao que as pessoas podem fazer no papel de defensoras, do que sobre como melhorar as condições em que de fato vivem pessoas em risco. Por fim, a população em geral não é bem instruída o suficiente para agir como ator informado dentro do movimento. Há pouca compreensão de como se dá a dinâmica da formulação da política externa, informação limitada sobre casos específicos, ou mesmo sobre os conceitos mais básicos em jogo (por exemplo, direitos humanos versus organizações humanitárias). Embora essa possa ser uma preocupação mais ampla referente à política externa, ela traz implicações específicas para organizações que colocam ênfase no papel de um movimento público.

Nem todos concordariam com esta apresentação dos desafios enfrentados neste campo ou com as formas de enfrentá-los. No entanto, a força de uma área de atuação não é medida somente por seus consensos, mas também pela intensidade dos debates que nela são travados. Este artigo procura apresentar tanto as principais questões consensuais e o saber que as informam, bem como seus pontos divergentes. Para isso, este trabalho busca ser provocativo ao destacar os debates existentes neste campo. As questões aqui levantadas não se prestam a respostas fáceis, tampouco necessariamente ao consenso, e isto talvez não seja mesmo um objetivo a ser buscado. Pelo contrário, espera-se que elas contribuam para a capacidade deste campo de exercer autocrítica e reflexão, ao mesmo tempo em que o desafiem a dialogar com outros campos para compartilhar ideias e juntar esforços.

Os debates sobre os objetivos de um campo de atuação são importantes não porque levem ao consenso, mas por sua capacidade de instigar debates sobre as forças e fraquezas das organizações na medida em que estas crescem em resposta a circunstâncias em constante evolução.

Um exemplo disso vem da área dos direitos humanos, onde se debateu a possibilidade e a forma de expansão desse campo para incluir direitos econômicos e sociais além dos direitos civis e políticos. “Pobreza é a mais grave crise de direitos humanos”, enfatiza a ex-Secretária-Executiva da Anistia Internacional (AI), Irene Khan, na obra The Unheard Truth: Poverty and Human Rights (KHAN, 2009). Em junho de 2009, a Anistia lançou a campanha “Exija Dignidade”, cujo objetivo é “pôr fim aos abusos de direitos humanos que aprisionam as pessoas na pobreza” (AMNESTY INTERNATIONAL, 2011). Mary Robinson, na época Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, concordou com este enfoque, destacando que, durante a Guerra Fria, os países ocidentais estavam dispostos a defender tão somente os direitos civis e políticos, ao passo que os países do bloco soviético realçavam a importância dos direitos econômicos e sociais. O resultado era que os dois lados não dialogavam entre si. “Chegou a hora”, ela defendeu, “de os dois grupos de direitos serem levados igualmente a sério” (ROBINSON, 2004, p. 866).

A Human Rights Watch (HRW) adotou uma perspectiva distinta. O Diretor- Executivo da organização, Ken Roth, afirmou que “nomear e envergonhar” (naming and shaming) a metodologia característica da HRW, dependia da capacidade da organização de documentar com clareza um caso de violação, identificar o responsável por tal violação e como remediá-la. Embora tenha afirmado que os direitos sociais e econômicos são essenciais para o bem-estar da população e que estes podem, de diversas maneiras, ser promovidos por meio de uma estratégia de denúncia (naming and shaming), ele sustenta que promovê-los não é papel central da HRW considerando suas qualidades e limitações organizacionais: “o capital moral não é acumulado somente por nossa voz isolada (por que nossa opinião deveria contar mais do que a de outros?), mas por meio de nossa metodologia de investigação e documentação. Trata-se de um recurso finito que pode se esgotar rapidamente se não estiver baseado em nossa força metodológica”(ROTH, 2004, p. 65).2

Os termos em que essa discussão se trava oferecem algumas diretrizes para o campo de prevenção de genocídios e atrocidades. Como podem as organizações equilibrar seu trabalho entre a natureza dos abusos nos quais se concentram e sua capacidade organizacional única de contribuir para avanços? Qual é a estratégia mais sustentável e rigorosa para uma organização? Esta é uma discussão que precisa levar em conta tanto os pontos fortes de uma dada organização, quanto suas fragilidades, além de lidar com um contexto em constante evolução. E é pouco provável que a resposta seja a mesma para todos os atores.

No campo de prevenção do genocídio e das atrocidades em massa, importantes distinções entre potenciais objetivos ainda não foram debatidas. A seguir, apresentam-se diversos exemplos de como articular um dado objetivo central. Não se trata de forma alguma de uma lista exaustiva. Há vantagens e desvantagens em cada um deles, e nenhum oferece uma opção óbvia ou fácil para aqueles que atuam neste campo:

(1) Proteger grupos vulneráveis (definidos por seu pertencimento a um dado grupo ou simplesmente por se identificarem como civis) da ameaça da morte em momentos de crise extrema. O objetivo é definido a partir de uma ameaça claramente visível ou uma violência atual que leva suas vítimas à morte (assassinatos). Este é o objetivo que mais faz sentido em contextos de ofensivas súbitas contra grupos civis e está centrado nas condições capazes de conter o número de mortes. Como é o objetivo mais limitado entre aqueles aqui definidos, ele também se aplica de maneira mais consistente. É também o objetivo que melhor atende às extremas preocupações éticas implícitas no termo “genocídio” e aos vários mecanismos extraordinários de resposta nestes casos sendo formulados neste campo. No entanto, trata-se também de uma forma rara de violência, que se desenrola à velocidade da luz, e pode terminar ou modifica-se com rapidez.

(2) Reduzir a capacidade das Forças Armadas de infligir, em grande escala, violência contra civis. O objetivo refere-se inicialmente ao momento de crise, definido tão somente por uma ameaça de morte ou pelo potencial agravamento da chamada morte indireta ou da criação intencional de “condições de vida” que provocam morte. Contudo, este objetivo se estende também à construção de soluções a longo prazo que modificam o equilíbrio de poder que permitiu que as atrocidades ocorressem. De maneira inevitável, este objetivo pressupõe um envolvimento com situações que vão além do momento de crise extrema; implica uma visão política – em geral, político-partidária – de qual seria o rearranjo de poder mais desejável e um número muito maior de potenciais casos, o que dificulta manter a consistência na seleção dos casos e no foco adotado.

(3) Expandir a capacidade de proteção a civis por agências internacionais e nacionais. Trata-se do objetivo mais amplo apresentado nesta seção, aplicável a todo um um leque de circunstâncias em que civis são submetidos a violência. Tal objetivo não se define somente por meio da referência a uma crise, mas se refere também às formas pelas quais algumas condições normalmente geram diferentes tipos de violência. É um objetivo mais difícil de ser definido do que os dois anteriores, mas pode fornecer um marco a partir do qual é possível lidar com situações de longo prazo, nas quais baixos índices de violência convivem, em certas circunstâncias isoladas, com picos de violência ou com situações que trazem uma diversidade de perpetradores que podem atuar como organizações criminosas.

Como veremos a seguir, este terceiro tipo de violência é cada vez mais comum atualmente, e no longo prazo tem a capacidade de afetar um grande número de civis – muitas vezes, até mais do que episódios de violência concentrada. Por exemplo, em 2010, 3.111 pessoas foram assassinadas em uma única cidade no México, chamada Juarez, em decorrência de atividades de organizações criminosas. Este número supera as 2.421 mortes estimadas no Afeganistão (MORE, 2011) ou as 2.321 mortes violentas em Darfur, Sudão (DARFUR death…, 2011). Embora o número de mortes seja, em geral, objeto de controvérsia, e não deva ser o único fator a ser levado em consideração neste campo, estes números indicam que uma agenda mais ampla de proteção de civis poderia modificar substancialmente a seleção-padrão de casos para os quais este campo direciona seus esforços.3

Muito já foi escrito sobre os desafios envolvidos na definição de “genocídio”. O que começou como um debate sobre os principais elementos constitutivos do crime de genocídio – a necessidade de se provar uma “intenção de destruir”, a questão do que constitui “no todo ou em parte”, a enunciação dos grupos protegidos e os atos constitutivos deste crime – tem se revelado inútil para os interessados em desenvolver mecanismos para responder a essas situações ou em aprimorar as políticas públicas. Nas últimas duas décadas, os tribunais têm fornecido mais diretrizes jurídicas sobre quando termo deve ser aplicado, ainda que sua força não resida em sua autoridade jurídica, mas sim em seu significado ético e político.

Portanto, “genocídio” provavelmente continuará sendo um termo altamente debatido sempre que for aplicado.

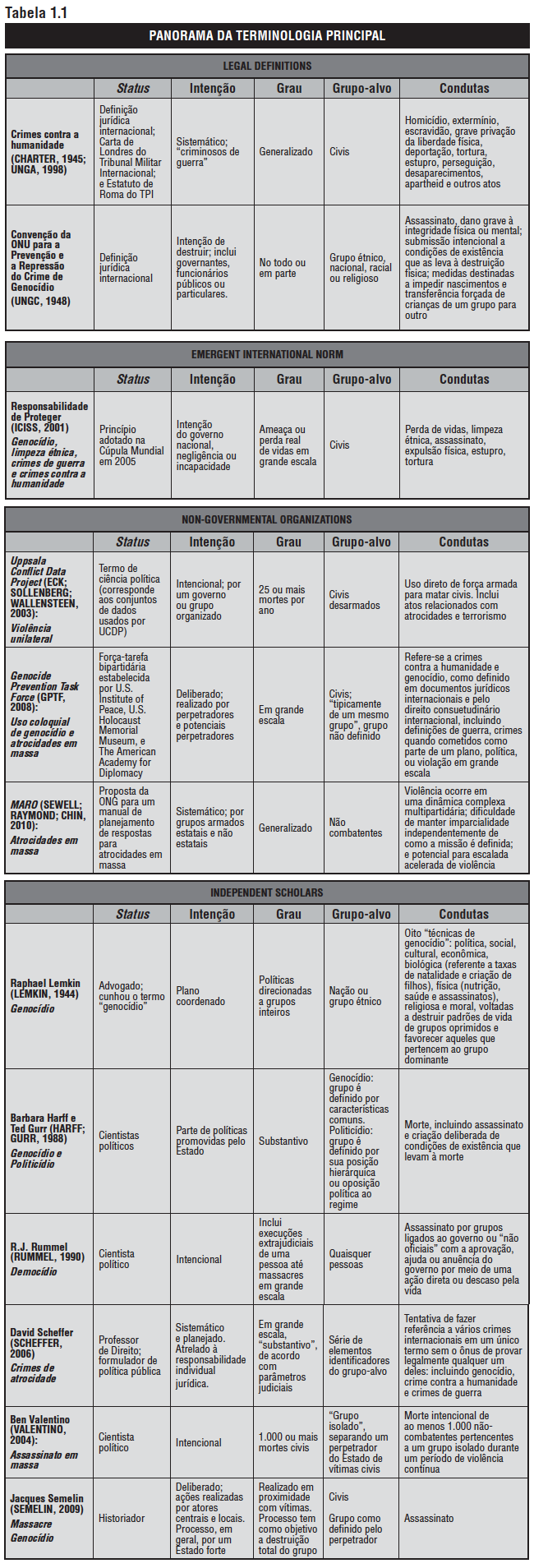

As tentativas de estabelecer ou utilizar outros termos que conservem o significado implícito em “genocídio”, mas que não possuam uma definição igualmente restrita (veja Tabela 1.1 para uma visão geral desta questão), esbarram em obstáculos que não podem ser solucionados por meio da terminologia. A força ética do termo genocídio reside na percepção de sua singularidade. Utilizar diferentes termos para abarcar um conjunto maior de atos ou fazer uso da palavra “genocídio” em sentido amplo diminui parte da clareza conceitual deste crime, a coerência dos argumentos que justificam o estabelecimento de mecanismos excepcionais para lidar com estes casos, bem como seu poder de mobilização pública.

Até agora, o campo tem se desenvolvido em grande medida por meio da identificação de fracassos extremos da comunidade internacional em reagir a episódios de massacres graves, intencionais, como os casos do Holocausto, Ruanda e Srebrenica, que são mais prontamente identificados como “genocídio”. Desta forma, o ponto de partida do “genocídio” é a exceção, e os profissionais trabalham de trás para diante, a partir dela, para identificar as regras que regem mecanismos de análise de riscos, sistemas de alerta precoce e resposta a tais situações. No momento de crise – em particular de crise extrema, como verificado nos exemplos acima – pode bem ser que não haja nenhuma diferença significativa entre as ideias e a visão estabelecida nos vários objetivos e na terminologia discutidos nesta seção. No entanto, como veremos no restante deste artigo, ao analisar questões referentes à prevenção, a modelos para compreensão da violência e ao término do genocídio as complicações se multiplicam.

Para chegar a uma discussão mais refinada acerca dos objetivos, requer-se uma análise da linguagem desenvolvida para definir a violência. Entretanto, embora melhor clareza e aplicação consistente dos termos sejam úteis, debates sobre a linguagem não resolverão o desafio de articular de maneira mais clara os objetivos.

Se você fosse um político no Quirguistão em 2009 ou 2010, qual teria sido a sua principal preocupação? Para políticos dos EUA, uma das prioridades era a ameaça de expulsão da base militar de Manas, uma rota crucial para reforço e envio de tropas ao Afeganistão. Em 3 de fevereiro de 2009, o presidente do Quirguistão, Kurmanbek Bakiyev, ordenou o fechamento da base americana, embora depois tenha mudado de opinião.

Nesse mesmo ano, o país ocupou a 42a posição no Índice de Estados Falidos,4 aproximadamente a mesma posição ocupada em 2010, entre os países em alerta – em menor risco do que países vizinhos como Uzbequistão e Tadjiquistão, mas considerado mais frágil do que Cazaquistão ou Turcomenistão. O Quiguirstão não apareceu entre os 20 primeiros países sob ameaça de genocídio ou politicídio em 2009 na lista elaborada por Barbara Harff (HARFF, 2009).

Em meio à crescente repressão do governo e a tensões econômicas, no início de abril de 2010 o presidente foi derrubado por protestos populares que resultaram em ao menos 75 mortos e mais de 400 feridos na capital e em outros centros no norte do país. Na época, analistas especularam que a mudança na liderança do país poderia agravar as tensões entre as regiões norte e sul (TRILLING, 2010). O governo interino de Roza Otunbayeva imediatamente elaborou planos para consolidar o novo governo e realizar reformas democráticas, assim como levantou novas suspeitas sobre o futuro do acordo com os EUA para continuar a utilizar a base de Manas.

Em quatro dias de violência, em junho de 2010, principalmente nas cidades de Osh e Jalalabad, no sul do país, onde multidões de quirguizes atacaram comunidades da minoria uzbeque, incendiando casas, assassinando cerca de 470 pessoas e deslocando cerca de 400.000 pessoas (incluindo pessoas que se refugiaram no Uzbequistão e aquelas que se deslocaram internamente) (KYRGYZSTAN INQUIRY COMMISSION, 2011, p. ii). Jornalistas relataram os detalhes escabrosos de abusos contra mulheres, crianças e homens, sujeitos a violações claramente por causa de sua etnia.

Esse exemplo traz à tona diversas questões cruciais sobre prevenção: quais preocupações deveriam ter sido consideradas prioritárias por analistas e diplomatas que acompanhavam o Quirguistão? A agenda de prevenção de atrocidades deveria ter sido capaz de antecipar este tipo de violência? De que forma uma análise de risco ou um sistema de alerta precoce poderia ser suficientemente afinado para chamar atenção para os diversos riscos existentes em um dado país? A partir de que momento é possível identificar um risco de tumulto (e que tipo de tumulto)? Como identificá-lo quando ele acaba de começar?

Genocídio e atrocidades em massa não surgem de forma espontânea. Pesquisas sobre casos anteriores confirmam a ideia de que genocídios se desenvolvem de maneira gradual (VALENTINO, 2004). Ativistas e formuladores de políticas públicas têm reconhecido que os custos humanos e financeiros aumentam de forma exponencial quanto mais se espera para agir. Como afirma o relatório da Genocide Prevention Task Force com razão: “Em sua acepção popular, o sistema de alerta precoce equivale, em geral, a um alarme que dispara momentos antes do início do desastre. Esta é uma concepção por demais limitada” (GENOCIDE PREVENTION TASK FORCE, 2008, p. 17). No entanto, traduzir estas observações em atividades preventivas mais afinadas, precisas e oportunas não é uma tarefa simples.

Para iniciar esta discussão, precisamos distinguir entre análise de risco e alerta precoce no caso de genocídio e atrocidades em massa, e depois examinaremos rapidamente algumas das ferramentas utilizadas por ambos, antes de questionar os limites da agenda de prevenção de atrocidades.

Ted Gurr (2000) define desta forma as duas áreas:

A análise de risco identifica situações em que as condições para um determinado tipo de conflito […] estejam presentes […]. Se os riscos se concretizarão ou não, depende da estabilidade das variantes e da ocorrência de eventos que aceleram ou desencadeiam os acontecimentos.

Alerta precoce decorre do monitoramento do fluxo dos acontecimentos políticos, com atenção especial para ações que possam precipitar o início do conflito em situações de alto risco […] alertas precoces são interpretações de que a eclosão do conflito em uma situação de alto risco é provável e iminente.

(GURR, 2000).

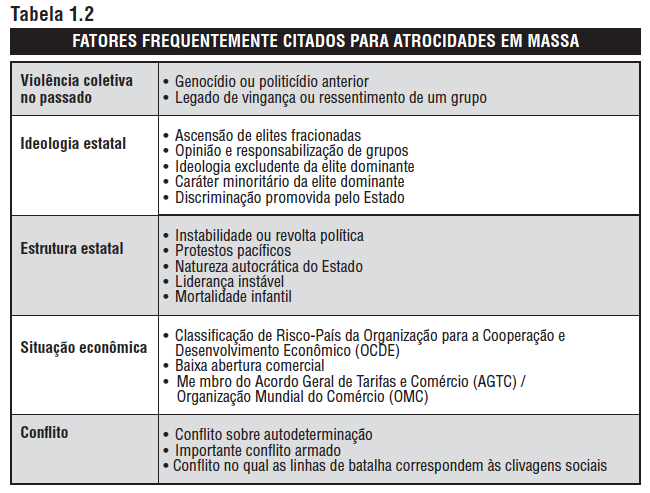

Em primeiro lugar, consideremos a análise de risco. Os fatores que analistas em geral levam em consideração para avaliar o nível de risco em um país específico podem ser agrupados, amplamente, em cinco categorias (ver Tabela 1.2). A lista abaixo consolida o trabalho de diversos pesquisadores – ver, por exemplo, o trabalho de Barbara Harff, Ted Gurr, Montgomery Marshall, Lawrence Woocher, Benjamin Valentino, Jay Ulfelder e Scott Straus – e destaca algumas diferenças significativas entre as variáveis consideradas mais importantes por cada pesquisador. Por exemplo, Benjamin Valentino e Jay Ulfelder (VALENTINO; ULFELDER, 2008) defendem a utilização de taxas de mortalidade infantil como forma de captar “uma série de dinâmicas referentes à economia política, incluindo não somente a acumulação e produção de riqueza, mas também as formas pelas quais governos e cidadãos fazem uso (ou mal uso) desta riqueza e eficácia de agências estatais responsáveis por executar políticas públicas” (VALENTINO; ULFELDER, 2008, p. 15). Há controvérsias sobre a relativa força ou fraqueza do Estado e sua correlação com a violência. Outra questão controvertida diz respeito à centralidade da ideologia de Estado; para Harff, isto é de suma importância, embora não o seja para o modelo de Valentino e Ulfelder. Importante notar que todos concordam que o conflito armado aumenta de maneira significativa o potencial de ocorrência de atrocidades. Dada a estrita correlação entre atrocidade e conflito, exploraremos as tendências dos conflitos de maneira mais detalhada a seguir nesta seção.

Passando rapidamente para o sistema de alerta precoce, há uma gama de eventos capazes de “desencadear” atrocidades e que, portanto, poderiam ajudar a melhor concentrar os esforços de prevenção. A Genocide Prevention Task Force elenca diversos estopins possíveis: eleições controversas; assassinatos de personalidades de alto escalão; vitórias em campos de batalha; e condições ambientais (por exemplo, seca); prazos se aproximando para tomadas de decisão política ou judicial importantes; e aniversários de episódios históricos altamente traumáticos e polêmicos. Além disso, Alex Bellamy sustenta que uma variedade de mudanças no conflito armado – além de intervenção externa, quebra de acordos, um esforço para “acabar” com o conflito – pode levar à intensificação das atrocidades. Mudanças inconstitucionais de regimes, incapacidade estatal, surgimento de regimes ideologicamente revolucionários podem aumentar de maneira significativa as chances de uma onda generalizada de violência (BELLAMY, 2011, p. 12). Porém, mesmo neste caso, o panorama de casos em potencial continua amplo demais para que seja possível determinar de maneira efetiva as ameaças iminentes.

Monitorar estas mudanças circunstanciais e avaliar se elas podem instigar ou elevar a violência exige um alto grau de conhecimento de cada caso. Neste sentido, o trabalho de grupos internacionais de monitoramento, como o International Crisis Group ou a Human Rights Watch, é crucial. Experiências com novas tecnologias também oferecem modelos de alerta precoce. Por exemplo, a SwissPeace e a Alliance for Peacebuilding desenvolveram um projeto chamado Before [Antes] que utiliza uma espécie de crowdsourcing para reunir informações sobre ameaças na Guiné. O sistema Sudan Sentinel utiliza monitoramento por satélite como forma de “observar” o que está ocorrendo em áreas de difícil acesso, como as Montanhas Nuba, no Sudão.

É possível e talvez até mesmo provável que o trabalho de análise de risco e alerta precoce melhorem com o tempo. No entanto, em todos os aspectos do trabalho com análise de risco e sistema de alerta precoce ainda existem alguns desafios importantes a serem enfrentados. Ambos os sistemas identificam um número significativamente maior de países em risco do que aqueles que efetivamente acabam em atrocidades; tampouco eles têm sido capazes de diferenciar adequadamente entre diferentes tipos de riscos: instabilidade, que pode ser positiva ou negativa; atrocidade definida como 1.000 mortes perpetradas por um governo; genocídio; guerra, etc. É ainda insuficiente a avaliação tanto dos sistemas quantitativos quanto da análise por especialistas. Em suma, há muito espaço para melhorar as ferramentas e estratégias fundamentais que informam a agenda preventiva.

Mesmo se os pesquisadores fossem capazes de identificar os casos em que, de acordo com uma análise de risco, há uma ameaça e onde um episódio normalmente citado como capaz de desencadear atrocidades é iminente, há ainda outro obstáculo: transmitir essas informações para os formuladores de políticas públicas corretos, os quais, em resposta, tomarão as medidas apropriadas. O processo de avaliação, alerta, comunicação e implementação está repleto de informações insuficientes ou contraditórias, agendas concorrentes, problemas de recursos, de acesso aos responsáveis por decisões cruciais e de disponibilidade de mecanismos apropriados e factíveis de resposta.

No entanto, o maior desafio talvez resida na própria lógica de uma única estratégia de prevenção de genocídio e atrocidades. Ao comparar as agendas de construção da paz e prevenção de atrocidades, Alex Bellamy destaca algumas diferenças entre elas, o que o leva a concluir que um paradigma de prevenção de atrocidades completamente distinto não é necessário: “O que é necessário é olhar sob a perspectiva da prevenção da atrocidade, informando e, quando apropriado, levando ao desenvolvimento de políticas públicas e à tomada de decisões em todo o espectro de atividades preventivas.” (BELLAMY, 2011, p. 2).

Admitindo que as agendas de prevenção, como aquelas estruturadas e reconhecidas, por exemplo, pela Responsabilidade de Proteger ou pelo Relatório da Genocide Prevention Task Force Report, não trazem abordagens novas para as agendas já consolidadas de construção de paz, não é de se surpreender que os elementos referentes à resposta militar dos relatórios tenham atraído a maior parte das atenções. É possível argumentar que, em vez de estimular que medidas de desenvolvimento e democratização existentes adotassem uma perspectiva de prevenção das atrocidades, essas e outras medidas voltadas a promover ações precoces para prevenir atrocidades ou genocídio acabaram desencadeando um paradigma mal definido de intervenção militar. Tal paradigma toma como ponto de partida um marco conceitual vagamente definido (genocídio, atrocidades em massa, proteção de civis, etc.) e torna ainda mais nebulosos os caminhos para a “prevenção”.

Quais modificações seriam necessárias no trabalho neste campo se, ao invés de concentrar esforços em prestar suporte a operações militares preventivas, os atores deste campo, por exemplo, optassem por priorizar o aumento dos fundos disponíveis para cooperação para o desenvolvimento e a adoção de uma perspectiva de prevenção de atrocidades para acompanhar estes fundos?

É fundamental compreender o contexto mais amplo em que cometer atrocidades se torna possível e de que maneira elas se desenrolam. No entanto, dados os desafios relativos à precisão, comunicação e a resposta a previsões, há um forte argumento para a implementação de mecanismos de resposta com base nos aspectos peculiares do conflito ou violência na hora em que eles se manifestam, e não em relação ao que ainda pode ocorrer. Desenhar formas de engajamento com países com o objetivo de prevenir que o pior aconteça pode levar a políticas que desconsiderem ou compreendam erroneamente os problemas extremamente reais para além das atrocidades.

Para aqueles que não concordam que algo pior esteja prestes a ocorrer, é fácil desconsiderar alertas. Ou ainda, nos casos em que alguma medida é tomada, é igualmente fácil deslegitimar mecanismos de resposta mais fortes (em particular, os mais coercitivos) com base no argumento de que seriam motivados por pretensões políticas. E, é claro, há sempre uma parcela de interesses políticos envolvidos no envio de tropas, como deveria ser.

Ademais, embora haja muitas similaridades entre construção da paz e prevenção de atrocidades, uma diferença importante permanece. Construção da paz define um objetivo positivo (melhorar uma dada situação) e prevenção de atrocidades envolve um objetivo negativo (assegurar que algo não ocorra). Engajar os países na agenda de prevenção significa ficar preso na armadilha lógica de tentar provar que algo teria acontecido se nenhuma medida tivesse sido tomada. Isto sempre será um argumento fraco.

Ao reconhecer que atrocidades e genocídio, em geral, ocorrem no contexto de um conflito armado, o estudo das tendências de conflito é crucial para antecipar como as atrocidades tendem futuramente a se desenvolver e quais novos mecanismos de resposta podem se tornar necessários. Nem todos os conflitos resultam em atrocidades em massa, mas, dado que atrocidades com frequência ocorrem no contexto de um conflito armado, vale a pena explorar este tema mais a fundo.

Primeiro, as boas notícias. Desde o fim do período da Guerra Fria, conflitos têm causado menos mortes e há hoje menos conflitos internacionais.5 Isto decorre de uma série de fatores: fim dos conflitos travados em nome da Guerra Fria, menos conflitos envolvendo as principais potências, aumento exponencial em atividades de manutenção e construção da paz, desenvolvimento e expansão de normas internacionais, interdependência econômica global, maior número de democracias, redução geral dos índices de mortalidades e aumento das rendas nacionais. No entanto, isso não significa os que conflitos tenham acabado.

Hoje, conflitos tendem a ocorrer dentro de países pobres, geograficamente próximos (CENTER FOR SYSTEMIC PEACE, 2011, figure 8), que não são democracias, tampouco autocracias, mas sim uma combinação instável de ambas, denominada “anocracias” (HUMAN SECURITY REPORT PROJECT, 2011, p. 76). Desde o fim da Guerra Fria, embora hoje haja menos autocracias e mais regimes democráticos, verifica-se um aumento agudo no número de anocracias, número que tem se mantido bastante estável desde então (CENTER FOR SYSTEMIC PEACE, 2011, figure 12). Em outras palavras, o número de sociedades particularmente em risco parece ter se tornado um aspecto estável no cenário mundial. Hoje, conflitos também recomeçam com maior frequência do que no passado, embora vários pesquisadores divirjam sobre os índices de recorrência de conflitos (GENEVA DECLARATION, 2008 p. 58).

Os principais atores têm mudado. Hoje, atores internacionais e transnacionais ocupam papéis significativos, tanto como partes do conflito, quanto na resposta e intervenção em conflitos. De acordo com o Relatório sobre Segurança Humana (HSR), entre 2003 e 2008 houve um aumento de 119% nos conflitos não-estatais, definidos como “confrontos entre grupos comunitários, rebeldes, ou milícias que não envolvem o Estado como parte beligerante” (HUMAN SECURITY REPORT PROJECT, 2011, p. 10). Mary Kaldor afirma que tendências mundiais no sentido de descentralização e privatização têm alterado quem detém os recursos financeiros para permitir, os meios de comunicação para mobilizar e os instrumentos para decretar a violência. Ela descreve velhas guerras como conflitos de construção estatal, e as novas guerras como de “desconstrução” do Estado (KALDOR, 2007, p. 16).

Essas tendências tornam civis ainda mais vulneráveis. O número de ataques de pequena escala contra civis tem aumentado de maneira significativa. Neste caso, os dados são alarmantes: entre 1989 e 2002, o número de operações deste tipo aumentou em 70% (HUMAN SECURITY REPORT PROJECT, 2011, p. 177).

Governos continuam a ser os principais responsáveis pelo maior número de vítimas fatais da violência unilateral, mas parte dos casos envolve atores não-estatais. São eles, em ordem de classificação: governo de Ruanda (1994), governo servo-bósnio (este governo era uma facção separatista, e não o governo legítimo da Bósnia), Governo do Sudão, Aliança das Forças Democráticas para a Libertação do Congo (AFDL) da República Democrática do Congo (RDC), o governo do Afeganistão, o governo da RDC, Exército de Resistência do Senhor (LRA), governo do Burundi, as milícias Janjaweed e Estado Islâmico do Iraque (HUMAN SECURITY REPORT PROJECT, 2011, p. 183). Não será surpresa para alguém no campo da prevenção das atrocidades que Ruanda, Bósnia, Sudão, RDC, Exército de Resistência do Senhor e Burundi estejam na lista. A inclusão de Afeganistão e Iraque (sem especificação das datas), dois casos que não têm feito parte da agenda contra genocídio (ao menos, não nos EUA), gera dúvidas sobre como o campo define seu âmbito de trabalho.

Se considerados em conjunto, esses fatores nos levam a perguntar se as principais ameaças a civis foram mudando ao longo do tempo, passando de ataques em grande escala contra civis para casos mais limitados do ponto de vista geográfico e demográfico, incluindo cada vez mais atores não-estatais. A maneira pela qual essas mudanças afetarão a agenda de prevenção de atrocidades depende do objetivo dos atores neste campo – quanto mais amplo for seu mandato, mais relevantes serão as transformações hoje verificadas nos conflitos armados. Para aqueles que pretendem manter, em grande medida, seu foco em operações militares com número potencialmente alarmante de vítimas, essas mudanças na natureza dos conflitos podem ter uma importância limitada.

Raphael Lemkin, que cunhou o termo genocídio em um trabalho publicado em 1944, Axis Rule in Occupied Europe, foi possivelmente a primeira pessoa a estudar esse fenômeno de maneira sistemática (LEMKIN, 1944). Duas ideias foram centrais para sua definição de “genocídio”, ambas as quais foram significativamente modificadas posteriormente na definição jurídica deste termo. Em primeiro lugar, Lemkin esclareceu especificamente que “genocídio” não se limita a mortes.

Embora os ataques nazistas contra judeus europeus constituam a expressão mais radical das políticas genocidas deste regime em relação às populações ocupadas, genocídio envolveu muito mais do que este caso extremo. Ele descreve vários objetivos dos planos genocidas, inclusive a “desintegração das instituições políticas e sociais, cultura, língua, sentimentos nacionais, religião e existência econômica de grupos nacionais, bem como a destruição da segurança pessoal, liberdade, saúde, dignidade e até mesmo as vidas dos indivíduos membros de tais grupos” (LEMKIN, 1944, p. 90).

Em segundo lugar, Lemkin define genocídio como composto por duas fases: “primeiro, destruição do modelo de nação do grupo oprimido; segundo, imposição do modelo de nação do grupo opressor” (LEMKIN, 1944, p. 79). Este processo bifásico reflete a ideia de Lemkin segundo a qual se considera “genocídio” tanto os atos contra uma população removida (seja de que forma for), como contra aquelas que continuam sujeitas à colonização pelo opressor.

Foram realizados poucos estudos sobre genocídio nas décadas subsequentes ao trabalho pioneiro de Lemkin. Um pequeno grupo de acadêmicos assumiu este projeto no início dos anos 70. Seu trabalho representa o início dos estudos sobre genocídio, a partir do qual houve, no fim dos anos 90 e no novo milênio, uma explosão de interesse pelo tema.

O estudo do genocídio foi por muitos anos e, até certa medida, ainda é demasiadamente determinado pela hegemonia de um único caso: o Holocausto. Essa história projeta uma longa sombra sobre o desenvolvimento de explicações teóricas e mecanismos de resposta. Embora logicamente o Holocausto continue a integrar qualquer estudo sobre genocídio, ele é marcado por peculiaridades que devem ser compreendidas para que possam ser feitas comparações significativas. A escala internacional tanto do conflito armado, quanto do genocídio; a tentativa de eliminar todos os membros do grupo em questão; e o uso de mecanismos letais industrializados compõem um caso único. Os estudos sobre genocídio tendiam a analisar os casos e processos que melhor se adequassem ao modelo do Holocausto.

A dinâmica da pesquisa sobre genocídio tem passado por recentes mudanças, mas este campo se desenvolveu sem dar devida atenção aos casos negativos, isto é, àquelas instâncias nas quais, apesar de características similares estarem presentes, não ocorreu um genocídio. Ademais, as teorias dominantes depositam muita confiança no Estado-nação durante episódios de violência em massa, embora raramente façam a relação entre episódios específicos de violência e processos políticos, econômicos e sociais, incluindo processos globais, que afetem o desenvolvimento do Estado (MOSES, 2008). Mesmo neste modelo de Estado, muitas teorias ressaltam particularmente o papel das elites nacionais (LEVENE, 2004a, 2004b). Estudos sobre genocídio, e mais recentemente sobre atrocidades em massa, têm com frequência se desenvolvido sem referência à literatura sobre violência política. Ademais, apenas recentemente os estudos têm incluído o efeito de variados tipos de violência em massa: por exemplo, casos de violência colonial ou de colonos, durante golpes ou contragolpes de Estado, violência comunitária, ruptura social revolucionária, secessão, separação ou contrainsurgência.

No entanto, muitos do pressupostos da fase inicial do desenvolvimento da pesquisa sobre genocídio acabaram entrando no trabalho de prevenção e resposta ao genocídio. Trabalhos mais recentes que expandem o escopo de casos e contextos nos quais as atrocidades ocorrem ainda precisam ser integrados às discussões voltadas à formulação de políticas neste campo.

Em 2011, os principais confrontos nas frentes de batalha na República Democrática do Congo (RDC) haviam chegado a um impasse. No entanto, na parte leste do país, houve uma escalada da violência, quando grupos locais conhecidos como Mai Mai decidiram se armar (STEARNS, 2011, p 251-266). Eles lutavam por uma série de razões: em oposição às forças de Ruanda e seus aliados, em especial a União Congolesa para a Democracia [Rassemblement congolais pour la démocratie]; em certas ocasiões, para proteger seus próprios vilarejos e vingar ataques que haviam sofrido; para enriquecimento próprio, muitas vezes cobrando “impostos” das comunidades locais; para resolver antigas disputas de terra ou poder; ou, ainda, para punir civis ligados (não importa o quão tenuamente) ao oponente. Dotados de armamentos fornecidos pelos governos congolês e ruandês, os grupos Mai Mai foram rapidamente formados, sem depender do apoio da população local.

Foi neste contexto que cerca de 1.000 pessoas foram massacradas em Kasika, um pequeno vilarejo na selva, cerca de 160 quilômetros a oeste da fronteira com Ruanda. A estrada que perpassa Kasika leva a uma mina de ouro, daí seu valor estratégico. O chefe de Kasika, François Naluindi, era muito popular e respeitado. Porém, nas proximidades, havia um líder mais ativo, conhecido como Nyakilibi, que começou a armar jovens para defender seu país contra os invasores de origem tutsi, embora a população local cogitasse que o interesse real de Nyakilibi era expandir suas terras.

Quando um grupo de soldados ruandeses e da União Congolesa para a Democracia atravessou a cidade, Naluindi ofereceu-lhes comida e os acolheu. Quando deixaram a cidade, Nyakilibi e seus homens abriram fogo contra eles. Soldados buscaram por membros do grupo Mai Mai e, em seguida, continuaram seu caminho. Uma semana depois, um grupo ruandês e membros da União Congolesa para a Democracia atravessaram novamente a vila. Mais uma vez, membros do grupo Mai Mai abriram fogo contra eles, assassinando um lendário líder do alto escalão ruandês, Comandante Moise.

Dessa vez, soldados ruandeses e da União Congolesa para a Democracia passaram a noite na vila. Na manhã seguinte, tropas da União Congolesa para a Democracia atacaram um grupo de pessoas na igreja, golpeando-as até a morte. Eles assassinaram o padre do povoado e várias freiras. Eles também mataram o chefe da comunidade, sua mulher grávida e a maioria dos membros da família de Naluindi que haviam buscado abrigo em sua casa. As vítimas não foram apenas assassinadas – muitas delas foram desfiguradas e cortadas em pedaços. De acordo com um dos sobreviventes: “Foi como se eles tivessem os matado, e depois os matado de novo. E de novo.” (STEARNS, 2011, p. 257). Um pesquisador congolês, Floribert Kazingufu, ressaltou ainda que o assassinato do chefe da comunidade levou posteriormente a outro conflito sucessório que dividiu ainda mais a vila (KAZINGUFU, 2010).

Entre os autores do massacre em Kasika, estavam os Banyamulenge, jovens congoleses de origem ruandesa, mas que haviam vivido durante anos no Congo – alguns deles por décadas. Durante muito tempo, eles foram discriminados no Congo e, assim como os membros do grupo Mai Mai, tinham várias razões para integras as milícias. Stearns enumera algumas dessas razões:

O desejo de serem reconhecidos como cidadãos congoleses, de possuir direitos sobre a terra e de serem representados nos governos local e provincial. Claro, muitos destes jovens também queriam ser bem-sucedidos, ter poder e fama […] as carreiras de muitos indivíduos Banyamulenge ambiciosos foram interrompidas por discriminação e favoritismo aos Mobutu

(STEARNS, 2011, p. 264).

Essa história comprova que não é possível explicar todos os padrões de violência a partir de uma análise centrada no âmbito nacional. Demandas políticas e sociais antigas e não atendidas, aliadas aos meios e à licença para recorrer à violência, além do papel de atores externos impopulares, contribuíram, todos eles, para compor o contexto maior de conflito armado. A partir disso, cada ato de violência alimentou novos ressentimentos e legitimou ainda mais a violência como forma de resolução de disputas.

Poucas pesquisas têm sido realizadas para compreender as variações de: quando, onde e como a violência ocorre dentro de um estudo de caso específico, mas, o trabalho existente sugere que mecanismos de resposta incompreendidos ou mesmo invisíveis atualmente possam estar contidos no conhecimento desses padrões (KALYVAS, 2006, p. 14). Outros estudos, como o trabalho de Scott Straus sobre as transmissões de mensagens de ódio pelo rádio em Ruanda (STRAUS, 2007), indicam que alguns dos mecanismos de resposta considerados partes da “caixa de ferramentas” à disposição nestes casos podem ser muito mais limitados do que em geral se supõe.

Compreender a natureza dinâmica do desdobramento da violência é crucial para que se possa extrair deste nível de investigação ideias para as políticas nessa área. Isto exige aliar um conhecimento profundo sobre o caso específico à compreensão da forma como mecanismos internacionais de resposta funcionam, não apenas no sentido de reagir frente a determinadas circunstâncias, mas também como forças motrizes na interação complexa entre as dinâmicas internacional, nacional e local.

Além do reconhecimento cada vez mais amplo de que mais trabalhos desse tipo são necessários, há pouco consenso. Por exemplo, Severine Autesserre, em seu trabalho sobre a dinâmica local da violência na República Democrática do Congo, urge atores internacionais a concentrar esforços em intervenções no âmbito local para atender às reivindicações políticas de atores locais. Somente assim, afirma a autora, os atores internacionais obterão ganhos reais sustentáveis em decorrência de seus esforços de construção da paz. Não obstante, Alex de Waal (DE WAAL, 2010) tem afirmado que tais intervenções dificilmente são bem-sucedidas. Disputas locais em sociedades marcadas por conflitos, em geral, seguem uma lógica de mercado, isto é, um processo de renovação contínuo de acordos com base no preço praticado – sejam fundos monetários de fato, seja acesso a poder ou recursos, ou ainda outros termos de negociação. Intervenções internacionais neste processo momentaneamente inflacionam o “preço” de um acordo, e uma vez reduzido o envolvimento internacional, o mercado se “corrige”, muitas vezes de maneira violenta.

Na última semana de fevereiro de 2007, no julgamento de Vujadin Popovic et al perante o Tribunal Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia, uma testemunha de acusação fez um dos relatos mais assombrosos sobre genocídio de Srebrenica que jamais vieram à tona. A testemunha trabalhou como motorista de caminhão para o Exército servo-bósnio, sendo que, no dia em questão, ele entregara bebidas e alimentos para os soldados que trabalhavam nos pelotões de fuzilamento.

A história começou nos dias após a queda de Srebrenica, um dos últimos governos bósnios que ainda resistia no território oriental quase completamente controlado por forças servo-bósnias. Em julho de 1995, servo-bósnios lançaram seu ataque final sobre Srebrenica. Eles mantiveram como reféns membros da força de paz holandesa e, ao receber pouca atenção da OTAN ou da ONU, ocuparam a cidade. Eles separaram os homens das mulheres e crianças e realizaram buscas por outros que procuraram abrigo nos bosques. Todos os homens capturados foram levados a locais de execução onde foram sistematicamente assassinados. Ao todo, cerca de 8.000 muçulmanos foram assassinados, em sua maioria homens, incluindo também algumas crianças e mulheres.

Em um desses locais de execução, soldados servo-bósnios haviam acabado de disparar suas armas sobre uma fileira de homens muçulmanos que tinham os olhos vendados e as mãos atadas quando o motorista do caminhão chegou. Ele testemunhou o que viu ao chegar ao local, no momento em que os homens caíram mortos:

Naquele monte, na pilha de cadáveres, que não se assemelhavam mais a pessoas, era apenas uma pilha de carne em pedaços, de repente surgiu um ser humano. Eu disse um ser humano, mas na verdade era um menino de cerca de cinco a seis anos. Isso é inacreditável. Inacreditável. Um ser humano saiu e começou a se mover até o local, o local onde os homens com rifles automáticos estavam fazendo o seu trabalho. E esta criança andou em direção a eles. Todos aqueles soldados e policiais ali, essas pessoas que não tinham problema algum em atirar – eu não deveria julgá-los porque eu não conheço a situação deles. Talvez eles tenham feito aquilo porque estavam cumprindo ordens, ou talvez eles tenham agido conforme a sua natureza. Há todos os tipos de pessoas, e algumas delas talvez tivessem feito aquilo por prazer. Alguns fizeram aquilo provavelmente porque era o seu dever. E então todos eles, de repente, baixaram suas armas e todos eles, até o último, ficaram paralisados.

(INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA, 2007, p. 7851).

O motorista de caminhão explicou que o comandante ordenou que os soldados atirassem no menino, mas nenhum deles o fez, nem mesmo o próprio comandante. Finalmente, eles entregaram o menino para o motorista de caminhão para que ele o trouxesse de volta com a próxima leva de vítimas. Ao invés disso, o motorista levou o menino ao hospital e ele sobreviveu.

O que mudou naquele instante para que homens que acabaram de executar outras pessoas, de repente, se recusassem a cumprir ordens? O que nós sabemos sobre as pessoas que praticam esses assassinatos? E sobre aqueles que permanecem ali, neutros, enquanto inocentes são mortos? E sobre aqueles que resistem? Muitas histórias de sobreviventes em casos de genocídio incluem exemplos de pessoas que recusaram a lógica de genocídio – por vezes, de maneira resoluta, outras vezes, apenas brevemente. Mas mesmo estes breves segundos nos inspiram a refletir sobre os fatores que afetam a decisão de um indivíduo em tempos atrozes.

Em 1950, Theodor Adorno, um dos principais intelectuais da Escola de Frankfurt que fugiram da Alemanha nazista, juntamente com Else Frenkel-Brunswick, Daniel Levinson e Nevitt Sanford publicou a obra The Authoritarian Personality (ADORNO et al., 1950), um estudo sobre o perfil psicológico das pessoas que apoiam governos autoritários. A conclusão a que chegaram é de que certas características de personalidade tendem à ideologia fascista. Uma personalidade autoritária, eles concluíram, é uma espécie de aberração psicológica.

Alguns anos depois, em 1963, Hannah Arendt, depois de assistir ao julgamento de Adolf Eichmann, chegou a uma conclusão muito diferente. Em Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (ARENDT, 1963), Arendt sustenta que a maldade extraordinária é possível porque ela se torna a regra e pessoas comuns executam suas medidas. Hoje, o consenso é muito mais próximo da posição de Arendt do que de Adorno.

Considerando toda gama de casos, uma ideia ficou clara: pessoas que cometem atrocidades são pessoas “normais” – elas constituem uma representação demográfica de suas sociedades. Em sua reconhecida exploração dos motivos que levam pessoas a cometer atrocidades, James Waller conclui que: “Ao olhar para perpetradores de maldades extraordinárias, não precisamos mais nos perguntar quem são estas pessoas. Nós sabemos quem elas são. Elas são eu e você. Há hoje outra pergunta mais urgente a ser feita: como pessoas comuns como você e eu se transformam em perpetradores de maldades extraordinárias?” (WALLER, 2002, p. 133).

Essa questão nos faz retornar para algumas das mesmas perguntas apresentadas na seção sobre alertas precoces e avaliação de risco no que diz respeito aos fatores estruturais que afetam a probabilidade de violência em massa. No entanto, pesquisas sobre o nível micro não estudam somente os perpetradores de atrocidades. Para compreender melhor o fenômeno do genocídio em si, é necessário entender as motivações, as opções e as estratégias de uma série de indivíduos – sobreviventes, observadores passivos e pessoas que oferecem ajuda. Todavia, motivações e padrões de participação em cada caso e entre eles variam amplamente e, com frequência, mudam ao longo do tempo. Essa grande variação transforma a grande quantidade de exemplos narrativos numa matéria-prima infinita e fascinante a ser explorada, mas pode dificultar a extração de conclusões gerais sobre medidas de prevenção.

Em 17 de junho de 2009, o Enviado do Presidente dos EUA para o Sudão, General Scott Gration, afirmou que Darfur estava sofrendo os “resquícios do genocídio”, desencadeando uma divergência profunda entre membros da administração Obama, principalmente com a Embaixadora dos EUA para as Nações Unidas, Susan Rice. Dois dias antes, Rice havia descrito a situação como “genocídio”, assim como o presidente Obama havia feito anteriormente naquele mês (WONG, 2009). Reportagens jornalísticas sobre essa divergência utilizaram o termo “furiosa” para descrever a resposta de Rice aos comentários de Gration.

Em 2009, a escala de ataques sistemáticos contra civis havia diminuído significativamente e as taxas de mortalidade nos acampamentos de refugiados e pessoas deslocadas, em grande medida, voltaram a níveis normais. Mesmo assim, havia ainda uma enorme população vulnerável de civis deslocados, submetidos a uma série de atos de violência, em um contexto de guerra civil, com um governo que preservara sua capacidade e demonstrara amplamente o seu interesse em realizar campanhas organizadas de violência contra grupos civis. Será que isso poderia ser definido como o fim do genocídio?

Em 19 de outubro de 2009, os debates dentro da administração Obama se resolveram com o anúncio de uma política para o Sudão. Eles mantiveram o termo “genocídio”, usado desde o governo Bush, para descrever a situação e instauraram uma política que consistia em três prioridades simultâneas – e, ao que parece, igualmente importantes: “fim definitivo do conflito, das graves violações de direitos humanos e do genocídio em Darfur”, implementação do Acordo Amplo de Paz de 2005 entre Sudão do Norte e do Sul e medidas com o fim de assegurar que o Sudão não se tornasse novamente um refúgio para terroristas.

Porém, o debate entre Gration e Rice não versava apenas sobre uma questão semântica, tampouco representava somente uma divergência sobre opções políticas. O debate remete a uma questão fundamental para esse campo: em que consiste o fim do genocídio e quem o define? Como os grupos decidem responder esta pergunta é crucial; isso mede, em última instância, seu sucesso.

Atualmente, a tensão na seara sobre quais seriam seus objetivos perpassa a discussão sobre seus desfechos6 e, portanto, sobre o que define sucesso. Sucesso é definido pelo fim do genocídio ou das atrocidades, ou pelo término de ocorrências isoladas de genocídio ou atrocidades em massa? Falta até mesmo uma discussão mais focada sobre o que estaria coberto pelo segundo objetivo, mais contido. O “momento” do fim do genocídio que hoje é usado como referência neste campo contém diversas medidas de sucesso: fim das mortes, encerramento das circunstâncias que possibilitavam que os assassinatos ocorressem (até e inclusive a mudança de regime), e o advento de alguma forma de justiça para as vítimas, seja ela judicial, monetária ou simbólica.

Dificilmente, contudo, o fim definitivo do genocídio corresponde às expectativas: taxas de mortalidade podem diminuir, mas regimes que cometeram atrocidades continuam no poder; alguma forma de conflito pode ainda persistir; e as necessidades das vítimas podem não ser satisfeitas. Muitas vezes, um incidente ou uma série de ataques podem ser encerrados, mas a violência pode ressurgir posteriormente ou em outras localidades. Não obstante, embora sejam conclusões aquém do esperado, pode ser mais realista chegar a elas – e elas podem salvar vidas. Desagregar esses componentes do encerramento do genocídio permite uma compreensão mais refinada deste fenômeno, bem como uma discussão mais franca sobre que tipo de fim do genocídio cada um dos diferentes atores pode adotar como objetivo, quais medidas podem ser necessárias para atingi-lo e como medir o sucesso de tais iniciativas.

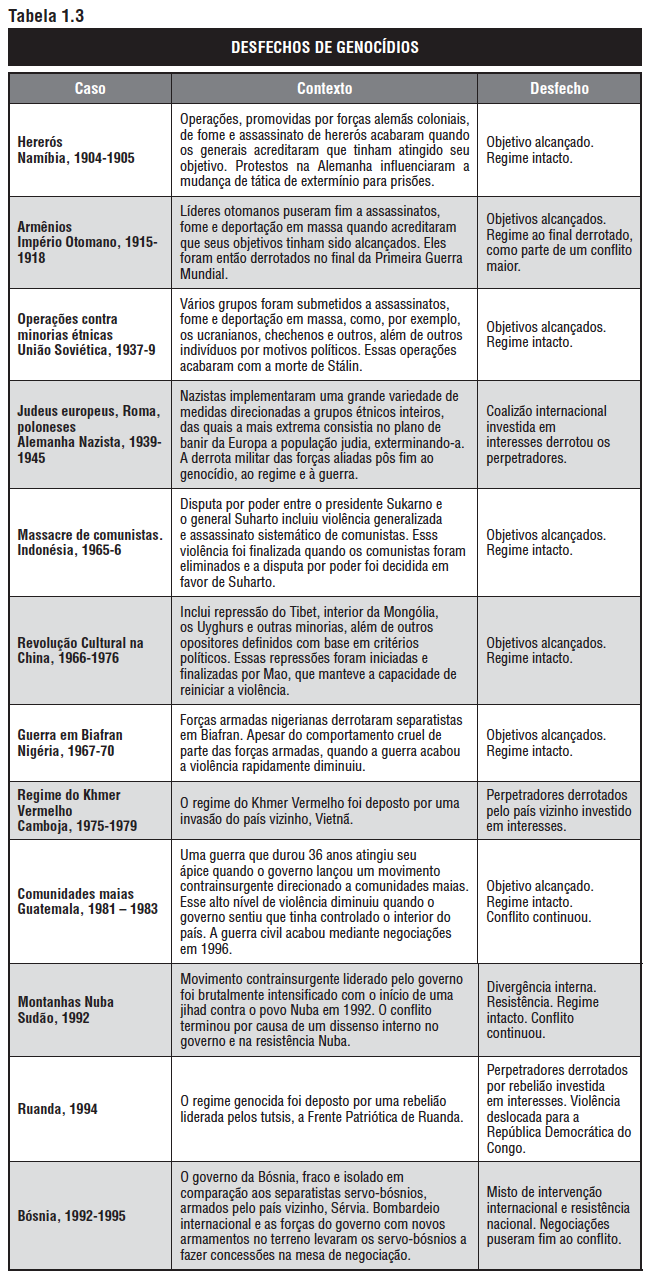

A título ilustrativo, a Tabela 1.3 apresenta uma pequena lista de casos ocorridos. Dentre esses doze casos revistos, encontramos cinco exemplos nos quais o episódio de genocídio coincide com o fim do conflito armado; em quatro desses casos o regime que cometeu atrocidades foi derrotado por completo (Turquia Otomana, Alemanha Nazista, Khmer Vermelho no Camboja e o governo de Ruanda). Em um desses casos, na Bósnia-Herzegovina, atores externos intervieram, em grande medida, por motivos humanitários e não políticos ou baseados em interesses, e o conflito chegou ao fim por meio de negociações que mantiveram o regime violador intacto nas áreas por ele controladas. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, invasão do Camboja pelo Vietnã e a vitória da Frente Patriótica de Ruanda foram todas batalhas travadas com o objetivo principal de ganhar uma guerra, cujo resultado foi o fim do genocídio. A capacidade de resistência de forças armadas associadas a grupos de vítimas teve um papel importante em pôr fim às atrocidades nas Montanhas Nuba, Ruanda e Bósnia. Não obstante, há de se mencionar que rebelião armada é justamente um dos fatores de risco para que as atrocidades ocorram.

O desfecho mais comum entre os casos em nossa lista é um no qual que os perpetradores tenham permanecido no poder, mas, depois de derrotar uma força de oposição ou subjugá-la, pararam antes de destruí-la por completo. As comunidades foram sujeitas a sofrimentos terríveis, mas a aniquilação física do grupo em questão não seja é um objetivo comum do perpetrador. O exercício da violência, como sustenta Stathis Kalyvas, pode ser extraordinariamente cruel, mesmo se o objetivo for controlar um grupo, e não exterminá-lo (KALYVAS, 2006, p. 26-27).

No registro histórico que se possui de atrocidades passadas, pouco se sabe sobre os processos internos de tomada de decisão nos regimes agressores. Ao que parece, algum grau de divergência interna sobre a escala de mortes faz diferença para qual caminho a violência vai trilhar. No entanto, o processo pelo qual decisões são tomadas não foi suficientemente investigado. Será que estudos desse tipo poderiam fornecer pistas que sejam úteis para futuras tentativas de modificar as escolhas dos agressores?

Nos casos em que o conflito continuou, ou o regime permaneceu no poder, a capacidade e a vontade de cometer abusos generalizados frequentemente se mantiveram intactas, e a violência voltou a ser praticada contra o mesmo grupo ou outros. Isto significa que, mesmo nos casos em que genocídio ou atrocidades acabaram, mais análises são necessárias para verificar onde ameaças internas adicionais podem surgir.

Por fim, negociações não são adequadas para pôr fim a atrocidades, mesmo nos casos em que constituem a única opção para terminar um conflito. Negociações pressupõem certa dose de igualdade entre as partes e a habilidade de cada uma delas de reivindicar seus interesses; ao passo que atrocidades ou genocídios ocorrem como ataques assimétricos contra grupos civis. Embora a resistência, conforme observado anteriormente, possa, em última instância, mudar o curso de um conflito, ela não é, por definição, uma opção para os civis que são vítimas de operações de violência em massa.

Mesmo em 2004, algumas mulheres em Ruanda ainda morriam por razões diretamente relacionadas com as ações dos perpetradores durante o genocídio. As mulheres estupradas por homens HIV-positivos foram marcadas para morrer porque os perpetradores sabiam que, embora suas vítimas tivessem sobrevivido a execuções, a AIDS encurtaria sua vida. No caso de muitas dessas mulheres, que sobreviveram aos estupros, mas para quem as drogas antirretrovirais eram simplesmente muito caras, os agressores estavam certos.

O regresso de grupos minoritários ao país de origem é um problema que tem afligido o período pós-conflito na Bósnia. Pessoas deslocadas e refugiados regressaram em quantidades significativas para áreas onde sua etnia constituía um grupo majoritário, mas os índices de retorno foram consideravelmente menores no caso daqueles cujas casas no período pré-guerra estavam localizadas em áreas onde hoje eles seriam uma minoria étnica. O resultado final é que, os efeitos da limpeza étnica dos tempos de guerra se consolidaram de maneira permanente, alterando a composição da sociedade.

Entre os milhões de deslocados de Darfur vivendo em acampamentos – alguns deles já há uma década – ao redor das cidades, em um misto de acampamento e favela, estão os agricultores. Para eles, a perda de uma ligação com a terra representa um golpe vital para suas identidades e comunidades. Calcular qual resolução seria capaz de corrigir, de alguma forma, esses erros, ou, ao menos, enfrentá-los de forma aceitável é um esforço que vale a pena ser feito. No entanto, tal esforço requer um comprometimento de longo prazo para com certas sociedades que vai muito além do fim dos assassinatos ou mesmo dos conflitos que permitiram que essas mortes ocorressem.

É também pouco provável que justifique o fim de discussões políticas que se concentram em técnicas que integram uma “caixa de ferramentas” para responder ao genocídio. Para organizações e indivíduos comprometidos com o fim do genocídio e atrocidades em massa, é necessário discutir seriamente o que elas podem oferecer – não necessariamente todo o tempo ou de acordo com uma agenda perfeita, mas em cenários reais. O que constitui o sucesso neste campo? Como medi-lo?

O crime denominado “flagelo tão odioso contra a humanidade” pelos autores da Convenção da ONU sobre Genocídio é muito mais fácil de ser condenado do que transformado. Esforços neste sentido provavelmente ficarão aquém de seus objetivos ideais, e as populações em risco serão submetidas a um sofrimento inimaginável; essa é a natureza do problema. E muito mais civis sofrerão de uma violência direcionada contra eles de formas com as quais este campo encontra dificuldades de lidar de maneira coerente. Em certa medida, nenhuma dessas agressões chegou de fato a um fim: ao menos no que diz respeito às cicatrizes que as comunidades e indivíduos passam para outras gerações, à terra e a outros bens roubados e à violência extremamente injusta perpetrada. No entanto, não seria humilde, sustentável ou honesto imaginar que esse “campo”, embora consolidado, possa cumprir qualquer uma dessas promessas.

Hoje, cabe a esse campo examinar o que, precisa e realisticamente, entende-se por sucesso e o que é necessário para obtê-lo.

1. A pesquisa e as ideias de Jill Savitt sobre a natureza atual desse campo influenciaram amplamente essa seção do presente artigo.

2. Desde 2004, HRW intensificou o trabalho realizado em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Ver, por exemplo, <http://www.hrw.org/health>. Último acesso em: Mai. 2012.

3. Os casos mais citados, em uma lista talvez um pouco ampliada, incluem a morte de cerca de 100.000 pessoas, sendo esse número por vezes exponencialmente maior. Por exemplo, ataques contra hererós, genocídio armênio, Holocausto, Guerra Civil nigeriana, Bangladesh, Timor-Leste, Camboja, Guatemala, Burundi, Bósnia-Herzegovina, Ruanda, Sudão. Reduzir este número para 5.000 mortes, como Alex Bellamy fez em um relatório para a Stanley Foundation, aumenta significativamente a lista para 103 casos apenas no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Ao reduzir o número para 1.000 mortes, por exemplo, altera-se a natureza do fenômeno em questão. Diferentes medidas fazem sentido para diferentes objetivos, incluindo um amplo número de casos importantes para efeitos de pesquisa, mas talvez não seja prático considerar todos esses casos como prevenção de “atrocidades em massa” ou “genocídio” para determinar a resposta política adequada.

4. O Índice de Estados Falidos é uma tentativa de medir quantitativamente a instabilidade estatal e é produzido anualmente pelo Fundo pela Paz. Para mais informações, acesse <http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi2012>. Último acesso em maio de 2012.

5. Ver, por exemplo, Human Security Report 2009/2010 (HUMAN SECURITY REPORT PROJECT, 2011), elaborado anualmente pelo Canada’s Human Security Report Project da Simon Fraser University. Os autores escrevem que, de 1984 a 2008, conflitos de grande intensidade que resultaram em 1.000 ou mais mortes ao ano – os quais tendem a ser travados entre Estados e super potências envolvidas – diminuíram em cerca de 79% (157). Outros pesquisadores argumentaram que esta queda foi levemente revertida entre 2005 e 2007, em grande medida devido ao impacto do conflito armado em cinco países: Afeganistão, Iraque, Paquistão, Somália e Sri Lanka. Ver “Global Burden of Armed Violence” (GENEVA DECLARATION, 2008, p. 9).

6. Essa seção é baseada no trabalho resultante de uma série de seminários realizados com Alex de Waal e Jens Meierhenrich. Esses seminários examinaram vários casos, bem como as perspectivas adotadas pela disciplina sobre os seus desfechos. Para saber mais sobre este projeto de pesquisa, acesse aqui: <http://fletcher.tufts.edu/World-Peace-Foundation/Activities/How-Mass-Atrocities-End>. Último acesso em: Mai. 2012.

Bibliografia e outras fontes

ADORNO, T.W. et al. 1950. The Authoritarian Personality. New York: Harper and Row.

AMNESTY INTERNATIONAL. 2011. Demand Dignity. Disponível em: http:/www.amnestyusa.org/our-work/campaigns/demand-dignity?id=1041191 . Último acesso em: 15 Out. 2011.

ARENDT, H. 1963. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. New York: The Penguin Group.

BELLAMY, A. 2011. Mass Atrocities and Armed Conflicts: Links, Distinctions, and Implications for the Responsibility to Prevention. Washington, D.C.: The Stanley Foundation.

CENTER FOR SYSTEMIC PEACE. 2011. Global Conflict Trends. Disponível em: http://www.systemicpeace.org/conflict.htm . Último acesso em: 27 Nov. 2011.

CHARTER OF THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL (CHARTER). 8 Aug. 1945. Disponível em: http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp . Último acesso em: Mai. 2012.

DARFUR death toll mounts amid new war fears. 2011. Agence France-Presse, 19 January. Disponível em: http://reliefweb.int/node/381345 . Último acesso em: 27 Nov. 2011.

DE WAAL, A. 2010. Dollarised. The London Review of Books, London, v. 32, n. 12, p. 38-41.

ECK, K.; SOLLENBERG, M.; WALLENSTEEN, 2003. One-Sided Violence and Non-State Conflict. In: HARBOM, L. (Ed.). States in Armed Conflict. Uppsala: Uppsala University, Department of Peace and Conflict Research Report. p. 133-142.

FUND FOR PEACE. 2009. The Failed States Index. Disponível em: http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-grid2009 . Último acesso em: 27 Nov. 2011.

GENEVA DECLARATION. 2008. Global Burden of Armed Violence. Geneva: Geneva Declaration Secretariat. Disponível em: http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/Global-Burden-of-Armed-Violencfull-report.pdf . Último acesso em: 27 Nov. 2011.

GENOCIDE PREVENTION TASK FORCE. 2008. Preventing Genocide, A Blueprint for U.S. Policymakers. Washington, D.C.: U.S. Holocaust Memorial Museum, The American Academy of Diplomacy, The United States Institute of Peace.

GURR, T.R. 2000. Peoples Versus States: Minorities At Risk in the New Century. Washington: United States Institute of Peace Press.

HARFF, B. 2009. Barbara Harff’s risk assessments: 2009. Disponível em: http://www.gpanet.org/content/barbara-harffs-risk-assessments . Último acesso em: 27 Nov. 2011.

HARFF, B.; GURR, T. 1988. Toward Empirical Theory of Genocides and Politicides: Identification and Measurement of Cases Since 1945. International Studies Quarterly, Bloomington, v. 32, n. 3, p. 359-371.

HIGONNET, E. (Ed.). 2009. Quiet Genocide: Guatemala: 1981-1983. New Brunswick and London: Transaction Publishers.

HUMAN SECURITY REPORT PROJECT. 2011. Human Security Report 2009/2010. New York and Oxford: Oxford University Press.

INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY (ICISS). 2001. The Responsibility to Protect. Ottawa: International Development Research Centre.

JONAS, S. 2009. Guatemala: Acts of Genocide and Scorched-Earth Counterinsurgency War. In: TOTTEN, S.; PARSONS, W. (Ed.). Century of Genocide. New York and London: Routledge. p. 377-411.

KALDOR, M. 2007. New Wars and Human Security. Democratiya, New York, v. 11, p. 14-35, Winter.

KALYVAS, S. 2006. The Logic of Violence in Civil War. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

KAZINGUFU, F. 2010. Two Conflicts, One Village: The Case of Kasika. Insights on Conflict, 27 May. Disponível em: http://www.insightonconflict.org/2010/05/two-conflicts-one-village-the-case-of-kasika/ . Último acesso em: 27 Nov. 2011.

KHAN, I. 2009. The Unheard Truth: Poverty and Human Rights. New York: W.W. Norton And Co.

KYRGYZSTAN INQUIRY COMMISSION. 2011. Report of the Independent International Commission of Inquiry into the Events in Southern Kyrgyzstan in June 2010. Disponível em: http://reliefweb.int/organization/kic . Último acesso em: Mai. 2012.

LEMKIN, R. 1944. Axis Rule in Occupied Europe. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace.

LEVENE, M. 2004a. A Dissenting Voice: Or How Current Assumptions of Deterring and Preventing Genocide May Be Looking at the Problem Through the Wrong End of the Telescope. Journal of Genocide Research, London, v. 6, n. 2, p. 153-166.

______. 2004b. A Dissenting Voice: Part Two. Journal of Genocide Research, London, v. 6, n. 3, p. 431-445.

MORE, E. 2011. More civilians killed last year in one Mexican border town than all Afghanistan. CNS news.com, 25 February. Disponível em: http://www.cnsnews.com/news/article/more-civilians-killed-last-year-one-mexican-border-town-all-afghanistan . Último acesso em: 27 Nov. 2011.

MOSES, D. 2008. Toward a Theory of Critical Genocide Studies. Online Encyclopedia of Mass Violence, 18 April. Disponível em: http://www.massviolence.org/Toward-a-Theory-of-Critical-Genocide-Studies?artpage=1-5 . Último acesso em: 27 Nov. 2011.

ROBINSON, M. 2004. Advancing Economic, Social, and Cultural Rights: The Way Forward. Human Rights Quarterly, Baltimore, v. 26, p. 866-872.

ROTH, K. 2004. Defending Economic, Social and Cultural Rights: Practical Issues Faced by an International Human Rights Organization. Human Rights Quarterly, Baltimore, v. 26, p. 63-73.

RUMMEL, R.J. 1990. Lethal Politics: Soviet Genocides and Mass Murders 1917-1987. Rutgers, New Jersey: Transaction Publishers.

SCHEFFER, D. 2006. Genocide and Atrocity Crimes. Genocide Studies and Prevention, Toronto, v. 1, n. 3, p. 229-250.

SEMELIN, J. 2009. Purify and Destroy: The Political Uses of Massacre and Genocide. Translator: Cynthia Schoch. New York, New York: Columbia University Press.

SEWELL, S.; RAYMOND, D.; CHIN, S. 2010. Mass Atrocity Response Operations: A Military Planning Handbook. Cambridge: Harvard University.

SIKKINK, K. 2004. Mixed Signals: U.S. Human Rights Policy and Latin America. Ithaca: Cornell University Press.

STEARNS, J. 2011. Dancing in the Glory of Monsters: The Collapse of the Congo and the Great War of Africa. New York: Public Affairs.

STRAUS, S. 2007. What is the Relationship Between Hate Radio and Violence? Rethinking Rwanda’s ‘Radio Machete. Politics & Society, Thousand Oaks, CA, v. 35, n. 4, p. 609-637.

TRILLING, D. 2010. Kyrgyzstan: Experts Voice Concern about Possibility of Prolonged Strife. Eurasia Insight, 7 Apr. Disponível em: http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav040810e.shtml . Último acesso em: 27 Nov. 2011.

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE (UNGC). 1948. 9 Dec. Disponível em: http://www.hrweb.org/legal/genocide.html . Último acesso em: Mai. 2012.

UN GENERAL ASSEMBLY (UNGA). 2002. Rome Statute of the International Criminal Court (last amended January 2002), 17 July 1998, A/CONF. 183/9. Disponível em: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3a84.html . Último acesso em: Mai. 2012.

VALENTINO, B. 2004. Final Solutions: Mass Killing and Genocide in the 20th Century. Ithaca and London: Cornell University Press.

VALENTINO, B.; ULFELDER, J. 2008. Assessing Risk of State-Sponsored Mass Killing. 1 Feb. Disponível em Social Science Research Network: http://ssrn.com/abstract=1703426 . Último acesso em: Mai. 2012.

WALLER, J. 2002. Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and Mass Murder. Oxford: Oxford University Press.

WONG, K. 2009. US Tries to Walk Back From Comments Downplaying Darfur Genocide. ABC News Blogs, 18 June, Politics, Political Punch. Disponível em: http://abcnews.go.com/blogs/politics/2009/06/abc-newskirit-radia-reports-special-envoy-to-sudan-scott-grations-comments-yesterday-that-darfur-is-experiencing-only-the-r/ . Último acesso em: 27 Nov. 2011.

Jurisprudência

INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (ICTY). 2007. Prosecutor vs. Vujadin Popovic et al. 22 February. Disponível em: http://www.icty.org/x/cases/popovic/trans/en/070222ED.htm . Último acesso em: 27 Nov. 2011.