Reflexões sobre os casos apresentados contra o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos

Este artigo analisa o crescente uso, por ONGs locais e transnacionais de direitos humanos, dos instrumentos jurídicos internacionais para o reconhecimento e a proteção dos direitos humanos, um fenômeno que a autora denomina de “ativismo jurídico transnacional”.

Desde os anos 90, como parte do processo de globalização, nós temos testemunhado o aumento da transnacionalização das instituições legais e da mobilização jurídica, dois lados de um fenômeno denominado pelos juristas de “judicialização global”2 e “litigância transnacional”.3 A judicialização global surge através da criação de cortes internacionais ad hoc ou permanentes e tribunais arbitrais, bem como por intermédio do crescente recurso às instituições internacionais judiciais ou quase judiciais para lidar com disputas sobre questões comerciais e direitos humanos. A litigância transnacional engloba as disputas entre os Estados, entre indivíduos e Estados e entre indivíduos através de suas fronteiras nacionais. Essas mudanças jurídicas no contexto da globalização têm aumentado os debates sobre quando a judicialização global é desejável ou efetiva em fortalecer o Estado de Direito e promover a democracia local e global. Contudo, tanto os defensores nem os críticos dessa judicialização têm conseguido analisar criticamente a política global do Estado de Direito em legitimar o projeto neoliberal hegemônico, o qual enfraquece a capacidade dos Estados nacionais em cumprir as normas de direitos humanos.4 Além disso, a maioria dos estudos sobre o direito e a globalização não atenta suficientemente para o papel das organizações não-governamentais de direitos humanos (ONGs), ou para o papel central e, muitas vezes, contraditório do Estado nas batalhas jurídicas transnacionais pelo reconhecimento e proteção dos direitos humanos.

O objetivo deste artigo é refletir sobre a relação entre a mobilização jurídica transnacional e o Estado através de uma análise do uso crescente, por ONGs locais e transnacionais de direitos humanos, dos instrumentos jurídicos internacionais para o reconhecimento e proteção desses direitos.5 Analisando os casos apresentados contra o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (daqui a diante, CIDH), o artigo procura oferecer instrumentos teóricos para se refletir acerca das estratégias e limitações do que chamo de “ativismo jurídico transnacional” vis-à-vis as respostas apresentadas pelo Estado. Por ativismo jurídico transnacional refiro-me a um tipo de ativismo focado na ação legal engajada, através das cortes internacionais ou instituições quase judiciais, em fortalecer as demandas dos movimentos sociais; realizar mudanças legais e políticas internas; reestruturar ou redefinir direitos; e/ou pressionar os Estados a cumprir as normas internacionais e internas de direitos humanos. As respostas do Estado brasileiro serão analisadas à luz do conceito de “Estado heterogêneo”, qual seja, um Estado que, devido a pressões nacionais e internacionais contraditórias, assume lógicas diferentes de desenvolvimento e ritmo, tornando impossível a identificação de um modelo coerente de ação estatal comum a todos os setores ou campos de ação.6

O ativismo jurídico transnacional pode ser visto como uma tentativa não simplesmente de remediar abusos individuais, mas também de (re)politizar ou (re)legalizar a política de direitos humanos ao provocar as cortes internacionais ou sistemas quase judiciais de direitos humanos e levá-los a agirem diante das arenas jurídicas e políticas nacionais e locais. As estratégias do ativismo jurídico transnacional estão situadas histórica e politicamente. Por isso, elas devem ser objeto de pesquisa empírica. Uma vez que o Estado é um ator principal nas batalhas jurídicas transnacionais sobre direitos humanos, é importante investigar tanto sobre as práticas dos defensores jurídicos transnacionais quanto como o Estado responde a eles. Isso nos auxilia a entender melhor não somente como os atores da sociedade civil se engajam na mobilização jurídica transnacional, mas também como o Estado se refere às normas internacionais de direitos humanos e como os discursos e as práticas ligados aos direitos humanos são desenvolvidos em diferentes setores do Estado e em diversos níveis da atuação estatal.

Analisando entrevistas e conversas com ativistas de direitos humanos no Brasil, bem como pesquisas de arquivo, incluindo documentos legais e dados colhidos de ONGs de direitos humanos e da página na internet da Organização dos Estados Americanos, este artigo mostrará que as práticas das ONGs locais e transnacionais de direitos humanos, nos casos apresentados por elas à CIDH, constituem um exemplo de ativismo jurídico transnacional. No entanto, como o estudo de caso ilustrará, suas realizações, embora importantes, têm sido muito limitadas, seja em razão da precária eficácia do direito internacional dos direitos humanos, seja pelas contradições internas e heterogeneidade do Estado brasileiro em questões de direitos humanos. Além de uma visão geral dos casos apresentados contra o Brasil na CIDH, apresentarei um exame mais aprofundado de três casos relativos, respectivamente, à “luta pela memória” no caso Guerrilha do Araguaia; a questão da violência doméstica enfrentada no caso Maria da Penha; e o problema da discriminação racial discutido no caso Simone Diniz. Cada um desses casos mostrará que os discursos e as práticas do Estado quando se trata de direitos humanos são heterogêneos e contraditórios nos âmbitos nacional e local da administração. A seguir, começo com uma revisão crítica da pesquisa existente sobre direito, globalização e mobilização jurídica transnacional. Em segundo lugar, situo o estudo de caso dentro do contexto político mais amplo da democratização e da perpetuação das violações de direitos humanos no Brasil. Essa parte é seguida pela discussão sobre o ativismo jurídico transnacional na CIDH e o papel contraditório do Estado brasileiro com relação à política de direitos humanos.

Os juristas têm analisado a internacionalização do judiciário a partir de uma perspectiva de resolução de disputas, debatendo se a judicialização global é inevitável e desejável para o fortalecimento efetivo e eqüitativo do Estado de Direito.7 Em um lado do debate estão aqueles a favor de uma regulamentação jurídica global sobre jurisdição e julgamentos, tanto no âmbito cível e comercial, quanto para resolução de questões criminais.8 Slaughter, por exemplo, é uma entusiasta do surgimento do que ela chama de “comunidade global de cortes” e “jurisprudência global”, visto por ela como conseqüência da expansão da “litigância transnacional”.9 De acordo com Shaughter, a resolução internacional de disputas tem sido substituída cada vez mais pela litigância transnacional, uma significativa mudança no sistema jurídico internacional. Tradicionalmente, as disputas internacionais envolviam Estados e eram resolvidas sob os auspícios do sistema internacional. A litigância transnacional, ao contrário, engloba cortes internas e internacionais, envolvendo casos entre Estados, entre indivíduos e Estados e entre indivíduos através de suas fronteiras. Slaughter destaca que a litigância transnacional tipicamente refere-se a disputas comerciais, como nos casos apresentados à Organização Mundial do Comércio (OMC), ao Acordo Norte-americano de Livre Comércio (NAFTA) e ao Tribunal das Águas.

No outro lado do debate estão aqueles que não vêem a judicialização global como um desenvolvimento inevitável do direito internacional e parecem estar menos entusiasmados com essa tendência. Observando que, na Europa e na América Latina, “a habilidade dos indivíduos em procurar um recurso contra o seu governo tem avançado rapidamente no âmbito internacional”, Ratner discute os limites da “judicialização global” focando na internacionalização da legislação criminal e nos obstáculos para a efetividade da Corte Penal Internacional.10 Ratner, um antigo membro da Assessoria Jurídica do Departamento de Estado dos EUA, argumenta que a judicialização global não é nem inevitável, nem efetiva nem desejável se ela for desviar recursos dos métodos não judiciais destinados ao cumprimento do direito e à resolução de disputas, tais como diplomacia, negociações e sanções. A visão dele de que a “soft law”11 é mais efetiva em enfrentar as disputas internacionais é também baseada em sua experiência no Alto Comissariado para Minorias Nacionais da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

Ao apresentar idéias sobre os aspectos procedimentais e obstáculos à globalização do Estado de Direito e dos julgamentos, os juristas têm abordado o fenômeno da judicialização global e litigância transnacional a partir de uma perspectiva restrita, legalista. Eles têm focado principalmente na resolução de disputas que lidam com questões comerciais, adotando uma perspectiva individualista e doutrinária que desconsidera as relações complexas entre diferentes ideologias jurídicas e relações de poder entre diversos atores jurídicos. Quando discutem violações de direitos humanos, eles também tratam das disputas de uma perspectiva individualista, como se os interesses das partes em questão e os remédios buscados por eles dissessem respeito apenas a questões legais e pudessem ser separados da política e da cultura. Além disso, os juristas freqüentemente abordam as cortes internacionais e as instituições quase judiciais ou como entidades separadas, ou como instituições fundidas em uma só “comunidade global de cortes” em desenvolvimento. Ambas as perspectivas desconsideram o papel que as ONGs e os Estados nacionais possuem como partes envolvidas nas disputas domésticas e internacionais, bem como na constituição dos sistemas judicial e quase judicial tanto interno quanto internacional.

Estudos sobre redes para defesa de causas transnacionais [transnational advocacy networks, na versão original em inglês], ativismo transnacional e globalização anti-hegemônica têm contribuído para o nosso entendimento acerca do ativismo transnacional de direitos humanos.12 Em seu trabalho inovador nessa área, Keck e Sikkink definem “redes” como “formas de organização caracterizadas por modelos voluntários, recíprocos e horizontais de comunicação e troca. Apesar das diferenças entre os âmbitos doméstico e internacional, o conceito de rede transita bem por estas esferas, porque ele enfatiza as relações fluidas e abertas entre atores comprometidos e instruídos trabalhando em áreas específicas”.13 Os autores chamam essas redes de “redes para defesas de causas, pois defensores advogam causas alheias ou defendem uma causa ou máxima […]. Elas são organizadas para promover causas, idéias principistas e normas e, com freqüência, envolvem indivíduos apoiando mudanças políticas que não podem ser facilmente atribuídas a um entendimento racionalista de seus ‘interesses’”.14 O conceito de “redes para defesa de causas transnacionais” é mais útil que “litigância transnacional” para expor as relações de poder inerentes às lutas pela definição e proteção dos direitos humanos. No entanto, esse conceito não trata especificamente das práticas jurídicas e da mobilização jurídica transnacional.

Dede os anos noventa, as interações jurídicas através das fronteiras e a globalização do Estado de direito têm surgido como um novo campo de pesquisa da sociologia jurídica.15 Duas abordagens podem ser identificadas nesse campo, desde uma análise institucional e sistemática até um exame mais político e crítico da relação entre direito e globalização. Esta abordagem procura analisar a relação entre as instituições jurídicas e não jurídicas com o objetivo de desvendar as características da cultura jurídica global em desenvolvimento. Essa análise levanta questões sobre “o fato de se usar ou evitar os processos legais, bem como questões sobre as culturas jurídicas, os tipos de disputas, formas de decisão ou ainda sobre as atitudes e estratégias dos atores legais”.16 A importância dessa abordagem reside na atenção que presta tanto aos atores legais e às culturas jurídicas, quanto às relações desiguais de poder entre esses atores. Porém, ela foca principalmente em disputas comerciais e na elite internacional, ao mesmo tempo em que tende a ofuscar a relação entre a globalização do direito e a política. Por não examinar as práticas de atores do movimento social e seu engajamento através das instituições jurídicas, essa abordagem também desconsidera os processos de globalização e o duplo papel assumido pelo Estado tanto como promovedor quanto como violador de direitos humanos.

A abordagem política e crítica do direito e globalização baseia-se em estudos da sociologia jurídica sobre o direito visto como um instrumento de “conflito social”17 e como uma “tática do movimento social”.18 Focando na mobilização jurídica transnacional e sua relação com os movimentos sociais que defendem uma alternativa à globalização neoliberal, essa nova literatura continua a questionar quando e em quais condições o direito pode ser usado como um instrumento de emancipação social.19 Apesar de a globalização neoliberal ter diminuído o poder dos Estados nacionais, essa literatura examina como a mobilização jurídica transnacional relaciona-se tanto com o Estado quanto com as instituições internacionais. Como Sousa Santos observa “Os Estados nação continuarão sendo, no futuro visível, o principal foco para as lutas pelos direitos humanos, tanto na condição de violadores quanto de promovedores e garantidores de direitos humanos”.20 No entanto, a expansão das corporações transnacionais e o estabelecimento dos programas de ajuste estrutural, todos aprovados pelos Estados nacionais, têm tido efeitos desastrosos aos direitos humanos. Mesmo quando os Estados não são violadores de direitos humanos, eles estão tão pequenos e fracos para reagirem a tais violações. Essa é a razão pela qual “torna-se imperativo fortalecer as formas existentes de mobilização global e de promoção e proteção de direitos humanos – bem como, a criação de novas”.21

De acordo com Sousa Santos, a mobilização jurídica transnacional será emancipatória e constituir-se-á em uma “política e uma legalidade subalternas cosmopolitas” se ela englobar quatro ampliações do conceito de política de legalidade. Primeiro, deve haver uma combinação de “mobilização política com mobilização jurídica”.22 Em segundo lugar, “a política de legalidade precisa ser conceituada em três escalas diferentes: local, nacional e global”.23 Terceiro, deve haver a ampliação do conhecimento jurídico profissional, do direito do Estado nacional e do cânone legal que privilegiam os direitos individuais. Isso não significa que as conceituações de direitos individuais devam ser abandonadas. Por último, a duração das batalhas jurídicas deve ser expandida a fim de incluir o tempo das lutas sociais, uma vez que estão relacionadas, por exemplo, com capitalismo, colonialismo, regimes políticos autoritários e outros contextos históricos.

As práticas das ONGs de direitos humanos nos casos apresentados contra o Brasil na CIDH preenchem as condições do que Sousa Santos descreve como “política e legalidade subalterna cosmopolita”. No entanto, eu preferi utilizar o termo “ativismo jurídico transnacional” para enfatizar a dimensão transnacional das alianças e redes formadas por ONGs, atores do movimento social e organizações de base engajadas no ativismo em prol dos direitos humanos. A expressão “ativismo jurídico” também destaca os atores sociais como ativistas e enfatiza um movimento que inclui uma diversidade de lutas jurídicas, sociais e políticas. Além disso, nem todas as formas de ativismo jurídico transnacional desafiam diretamente a globalização neoliberal, o que não significa que este tipo de ativismo não procure promover mudanças sociais, jurídicas e políticas. Igualmente aos interesses daqueles envolvidos em lutas em prol dos direitos humanos, as estratégias e objetivos do ativismo jurídico transnacional de direitos humanos são diversos, ligados a vários movimentos sociais, que vão desde lutas de classe até batalhas contra o sexismo, racismo, repressão política, imperialismo e assim por diante. Uma vez que o Estado é um ator importante nas disputas jurídicas transnacionais, nós precisamos examinar mais profundamente como o Estado responde ao ativismo jurídico transnacional em casos concretos e em todos os âmbitos da atuação estatal – local, nacional e internacional. Antes de examinar as estratégias de ONGs nos casos apresentados contra o Brasil na CIDH e as respostas do Estado Brasileiro, eu irei situá-los dentro do contexto político mais amplo da democratização e da continuação das violações de direitos humanos no Brasil.

Desde os anos sessenta até metade dos anos oitenta, a maioria dos países na América Latina sofreu golpes militares e foi controlada por governos que praticavam sistematicamente o seqüestro, a tortura e o assassinato de dissidentes políticos. Esses regimes impuseram constituições revogando direitos civis e políticos fundamentais. Desde meados dos anos oitenta, a maior parte dos países na América Latina tem obtido sucesso em pôr fim aos regimes militares autoritários, promovendo reformas legais e políticas importantes em direção à democracia. A maioria dos países na região possui agora um regime político democrático, juntamente com uma legislação progressiva que garante novos direitos a grupos freqüentemente excluídos, tais como prisioneiros, trabalhadores rurais, crianças de rua, populações indígenas, negros, mulheres, homossexuais, travestis. No entanto, práticas sistemáticas de violação de direitos humanos contra esses grupos sociais ainda têm ocorrido na América Latina.24

No Brasil, o regime militar autoritário durou mais de vinte anos, de 1964 a 1985. Baseado na doutrina da Segurança Nacional e Desenvolvimento,25 o regime militar suspendeu as eleições diretas para presidente, governadores e senadores; submeteu o legislativo à ineficácia; baniu os partidos políticos existentes; suspendeu direitos constitucionais; censurou a imprensa; as artes; e a academia; e processou, prendeu, torturou e matou todos aqueles que se opuseram ao regime. Durante este período de terror político, setores da sociedade civil organizaram movimentos de resistência e oposição.26 Vários movimentos sociais floresceram ao longo dos anos setenta.27 Pressões desses movimentos e seus aliados internacionais, bem como divergências entre os líderes militares incentivaram uma diminuição na repressão no final dos anos setenta, levando à Abertura Política. Em 1979, durante a presidência do General Figueiredo, a anistia dos prisioneiros políticos foi concedida através da promulgação da Lei de Anistia (Lei 6.683/79). Os ativistas no exílio voltaram ao país. Eleições para prefeitos e para as assembléias estaduais foram restabelecidas.28

Para facilitar uma transição suave para o governo civil, os militares e o subseqüente governo civil ampliaram a interpretação da Lei de Anistia para também conceder anistia a militares e policiais que tivessem cometido abusos de direitos humanos contra dissidentes políticos. Essa medida tem provocado numerosos protestos por parte de familiares de desaparecidos e antigos prisioneiros políticos. ONGs de direitos humanos e renomados juristas também têm protestado contra a impunidade concedida por essa interpretação ampla da Lei de Anistia e têm demandado uma revisão desta Lei.29 Esse é um aspecto importante na batalha pela memória dos tempos de ditadura, a qual será examinada mais para frente no próximo tópico à luz do caso da Guerrilha do Araguaia que está pendente nas cortes federais brasileiras desde os anos oitenta e na CIDH desde meados dos anos noventa.

Os anos oitenta trouxeram um período de reformas política, legal e institucional com o objetivo de restabelecer a democracia no país. Eleições para governadores, membros do Congresso Nacional e para presidente foram retomadas. Durante a transição do governo militar para o civil, a estratégia dos movimentos sociais mudou da luta externa contra o regime para a participação no processo de democratização tanto dentro quanto fora do Estado. Graças a pressões por parte do movimento de mulheres, a primeira delegacia de polícia no mundo gerida exclusivamente por policiais femininas foi criada em São Paulo em 1985.30 No entanto, apenas recentemente o Congresso aprovou uma lei específica determinando a criação de serviços integrados para combater a violência doméstica contra as mulheres no país, uma mudança legal muito aguardada que deve bastante ao caso Maria da Penha, a ser discutido no próximo tópico.

Diversos movimentos sociais também fizeram lobby a fim de influenciar a redação da nova Constituição Brasileira em 1988. Como conseqüência, o Artigo 5o estabelece uma série de direitos fundamentais, determinando que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”, “ninguém será submetido à tortura”, “a propriedade atenderá a sua função social”, “a prática do racismo constitui crime”. A Constituição também declara que as relações exteriores são guiadas pelo princípio da “prevalência dos direitos humanos” (Artigo 4, inciso II).31 No começo dos anos noventa, uma nova legislação infraconstitucional progressiva foi também promulgada. Por exemplo, a Lei 7719/89 foi criada para punir os crimes resultantes de discriminação com base na raça, cor, etnia, religião e nacionalidade.

Os anos noventa foram uma década de ratificação de diversas normas internacionais e regionais de direitos humanos.32 O antigo Presidente Fernando Henrique Cardoso (Partido Social Democrata ou PSDB), eleito para dois mandatos (1995-1998 e 1999-2002), favoreceu o reconhecimento de normas internacionais de direitos humanos. Em 1995, o Brasil ratificou a Convenção Interamericana para Prevenção, Punição e Erradicação da Violência contra a Mulher, a chamada Convenção de “Belém do Pará”, adotada pela Organização dos Estados Americanos (OEA) em 1994. No entanto, apesar das diversas comunicações enviadas pela CIDH, a administração Cardoso ignorou o caso Maria da Penha até o final do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Além disso, comparado com outros países latino-americanos, o Brasil demorou muito mais para reconhecer as normas regionais de direitos humanos estabelecidas pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Enquanto um número considerável de Estados membros da OEA ratificou a Convenção nos anos oitenta, o Brasil a ratificou apenas em 1992. O Brasil também está entre os últimos Estados membros da OEA a aceitar a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Apenas em 1998, o Brasil reconheceu a competência dessa corte.33

Com base no princípio constitucional da prevalência dos direitos humanos e com o intuito de promover uma cultura de direitos humanos, Cardoso lançou em 1996 o Programa Nacional de Direitos Humanos (Decreto 1.904/96), formalmente reconhecendo os direitos humanos de “mulheres, negros, homossexuais, populações indígenas, idosos, deficientes físicos, refugiados, indivíduos infectados pelo HIV, crianças e adolescentes, policiais, prisioneiros, ricos e pobres”.34 Em 1998, Cardoso criou a Secretaria Nacional de Direitos Humanos para implementar este programa. Pela primeira vez na história do Brasil, o governo reconheceu que o Brasil não era uma “democracia racial”. O Programa Nacional de Direitos Humanos sinalizou a criação no ensino superior de programas de ação afirmativa, embora eles não sejam obrigatórios e tenham sido objeto de um acalorado debate no país.

Com relação à batalha pela memória da ditadura, no começo de seu primeiro mandato, Cardoso assinou a Lei 9.140/95, conhecida como Lei dos Desaparecidos, criando a Comissão Especial de Reconhecimento dos Mortos e Desaparecidos Políticos. Através dessa lei o Estado Brasileiro reconheceu a sua responsabilidade pelo assassinato de 136 pessoas desaparecidas por motivos políticos. Essa lei criou a Comissão Especial para examinar denúncias apresentadas pelas famílias das vítimas, as quais acabaram recebendo algumas indenizações pecuniárias. No entanto, as famílias das vítimas e simpatizantes de sua causa foram críticos aos procedimentos e ao escopo dessa lei. Eles afirmaram que o governo, ao se recusar a rever a Lei de Anistia e a desclassificar os documentos sobre o massacre militar dos membros da Guerrilha de Araguaia, estaria promovendo uma política de esquecimento e impunidade.35

O Presidente Luis Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores ou PT) também eleito para dois mandatos (2003-2006 e 2007-até o momento) não tem se diferenciado de seu antecessor no que diz respeito à batalha pela memória da ditadura. No entanto, a administração Lula tem criado certo suporte institucional para a promoção dos direitos humanos. Por exemplo, logo depois de assumir o cargo em 2003, o Presidente Lula concedeu status ministerial à Secretaria Nacional de Direitos Humanos, agora com o nome de Secretaria Especial de Direitos Humanos. Ele também criou a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, fortalecendo ambas com o status ministerial.

Apesar dessas secretarias, das novas leis progressivas promulgadas e do reconhecimento de normas internacionais de direitos humanos, sérias violações de direitos humanos persistem no Brasil. Perpetuadas pela polícia, esquadrões da morte e outros grupos de interesse, essas violações incluem a prática sistemática de tortura; trabalho escravo; discriminação com base na raça, etnia, gênero, orientação sexual, idade e deficiência; impunidade dos perpetradores de violência contra as mulheres; execuções sumárias; e violência contra movimentos sociais que lutam por reformas agrárias e pelos direitos dos indígenas, incluindo a criminalização dessas lutas.36 As novas leis e programas destinados a combater a exclusão social, racismo e sexismo dificilmente são implementados. Isso ocorre em razão da contínua concentração de poder nas mãos da elite, corrupção e problemas institucionais do sistema judicial no Brasil. As políticas neoliberais adotadas por todos os partidos no poder desde o fim da ditadura militar têm reduzido ainda mais a capacidade do Estado de implementar os programas de direitos humanos.

Diversas ONGs locais e internacionais de direitos humanos têm denunciado essa situação e apresentado denúncias às cortes brasileiras. Contudo, tendo em vista que a polícia e grupos de interesse poderosos estão freqüentemente envolvidos em violações de direitos humanos, as cortes locais e o governo têm evitado consertar essas organizações. Isso tem ocasionado o que Keck e Sikkink chamam de “modelo bumerangue”.37 Esse modelo ocorre quando um dado Estado evita corrigir as organizações dentro dele, induzindo assim a ativação de uma rede transnacional. Os membros dessa rede pressionam os seus próprios Estados e, caso seja relevante e necessário, uma terceira organização, a qual em contrapartida pressiona o Estado que se esquivou de reestruturar as organizações que dele fazem parte.

Seguindo o “modelo bumerangue”, as ONGs brasileiras têm formado redes nacionais e internacionais para a defesa de causas de direitos humanos a fim de pressionar o governo a cumprir a legislação progressiva, criar novas leis e formular políticas públicas para a proteção dos direitos humanos. Desde meados dos anos noventa, essas redes têm aumentado seu engajamento no ativismo jurídico transnacional, mobilizando-se para assegurar o apoio de organizações internacionais, tais como a OEA e seu Sistema Interamericano de Direitos Humanos.38

A Convenção Americana de Direitos Humanos, adotada em 1969 e em vigor desde 1978, estabelece que dois órgãos devem zelar pela sua observância: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), criada pela OEA em 1959, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, criada pela Convenção e em vigor desde 1978.39 Uma vez que indivíduos e ONGs somente podem apresentar denúncias à CIDH, o ativismo jurídico transnacional está diretamente ligado a este órgão.40 A CIDH é composta por sete membros eleitos pela Assembléia Geral da OEA. Eles não são juízes e representam todos os Estados membros da OEA. A CIDH possui competência para receber petições contra os Estados membros, tenham eles ratificado a Convenção ou não. Considerando que a CIDH e a Corte possuem uma função subsidiária vis-à-vis o sistema judicial interno, a admissibilidade da denúncia pela CIDH está sujeita ao esgotamento dos recursos internos pelo denunciante. Apesar da CIDH poder aceitar denúncias individuais e realizar investigações in loco, ela não é um órgão judicial e não pode proferir decisões judiciais e vinculantes.41

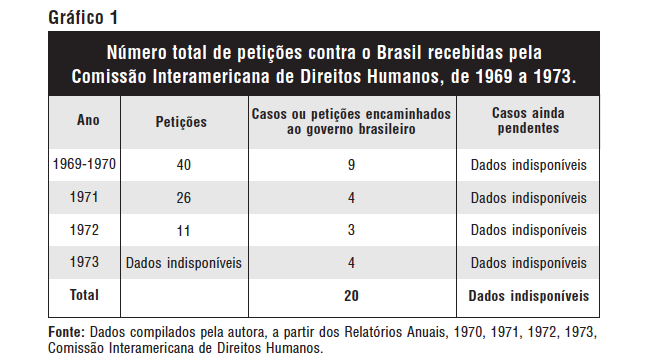

O ativismo jurídico transnacional na CIDH tem se expandido muito na última década. Apesar dos dados sobre as denúncias recebidas e os casos processados pela CIDH não estarem consistentemente apresentados em seus relatórios anuais, publicados desde 1970, esses relatórios indicam um aumento significativo no número de denúncias ao longo dos anos.42 Em 1969 e 1970, por exemplo, a CIDH recebeu 217 petições, metade do número recebido apenas em 1997 (435).43 Esse número continuou a crescer ao longo dos anos, tendo triplicado em 2006 (1325), com a maioria das denúncias apresentadas contra Peru, México e Argentina.44

O número de denúncias apresentadas contra o Brasil na CIDH também tem crescido desde os anos noventa. No entanto, em comparação com outros países da região, nos últimos dez anos as ONGs brasileiras de direitos humanos têm atuado menos por intermédio do ativismo jurídico transnacional. Em 1969 e 1970, por exemplo, a CIDH recebeu 40 denúncias contra o Brasil e o país ocupou o segundo lugar em número de petições na região.45 Em 1999 e 2000, o número de denúncias apresentadas contra o Brasil diminui (35).46 Em 1999, o país ficou em décimo em número de denúncias e 46 casos contra o Brasil ainda estavam pendentes na CIDH.47 Entre 2001 e 2006, houve um aumento gradual no número de denúncias apresentadas contra o Brasil Em 2006, esse número quase dobrou (66) se comparado ao quadro existente entre 1999 e 2000 e o país atingiu a sétima posição dentro da região.48 Desde 1999, a CIDH recebeu 272 denúncias contra o Brasil, sendo que 72 casos ainda estão pendentes atualmente.49

O aumento no número de denúncias pode ser atribuído a processos políticos nacional e internacional. Desde os anos oitenta, governos militares e outros regimes autoritários mantinham representantes na CIDH, dando pouco valor aos seus objetivos estabelecidos de promoção da democracia e respeito aos direitos humanos. Além de enfrentar a prática de tortura em larga escala, desaparecimentos e execução extrajudicial, o sistema interamericano de direitos humanos também teve que lidar com judiciários internos fracos, ineficientes e corruptos.50 O processo de democratização tem ajudado a fortalecer a OEA e seu sistema de direitos humanos. A globalização dos direitos humanos e a transnacionalização dos movimentos sociais têm também contribuído para a expansão do ativismo jurídico transnacional. Como resultado desses processos, a CIDH tem ganhado mais credibilidade entre as ONGs de direitos humanos e pressionado os Estados membros da OEA a reconhecer e cumprir as normas de direitos humanos.51

Antes da Convenção ter sido ratificada pelo Brasil em 1992, a CIDH chamou atenção do Estado Brasileiro apenas duas vezes, em 1972 e 1985. Durante a ditadura, a CIDH claramente ignorou a grande maioria das denúncias apresentadas contra o Brasil. De 1969 e 1973, por exemplo, a CIDH recebeu, pelo menos, 77 petições contra o Brasil. Dentre essas, 20 foram aceitas como “casos concretos”.52 Todas, com exceção de uma, estão relacionadas com a prática de detenção arbitrária, ameaça de morte, tortura, desaparecimento, assassinato perpetuado por agentes estatais contra dissidentes políticos do regime. Ao responder às denúncias enviadas pela CIDH, o Estado Brasileiro negou a ocorrência dessas violações. A CIDH considerou que a maior parte dos casos era inadmissível ou que deveria ser arquivada.53 O único caso em que o Estado Brasileiro foi considerado responsável dizia respeito ao seu envolvimento na detenção arbitrária, tortura e assassinato do líder sindical Olavo Hansen no interior do Departamento de Ordem Política e Social (conhecido como DOPS) em São Paulo em maio de 1970. A CIDH decidiu que o Estado Brasileiro deveria impor sanções aos perpetuadores da violação e indenizar as famílias das vítimas. O governo brasileiro argumentou que Hansen havia cometido suicídio e se recusou a seguir as recomendações.54

O segundo caso diz respeito à violação de direitos humanos da população indígena de Yanomamis. Teve início em 1980 e terminou em 1985, dentro do contexto da democratização. Os peticionários eram representantes de associações antropológicas e de ONGs defensoras dos direitos indígenas com sede nos Estados Unidos. A CIDH reconheceu “as medidas importantes tomadas pelo Governo Brasileiro, particularmente desde 1983, para proteger a segurança, saúde e integridade dos índios Yanomami”.55 Ao mesmo tempo, a CIDH recomendou que o governo continuasse a tomar essas medidas, procedesse à demarcação das fronteiras do Parque Yanomami e consultasse a população indígena a fim de estabelecer programas sociais no parque. Esse caso mostra que tanto a CIDH quanto o governo brasileiro começaram a levar as violações de direitos humanos mais a sério. Mesmo assim, desde os anos oitenta, o Estado não tem respondido sempre às comunicações enviadas pela CIDH e, apesar de defender a proteção dos direitos humanos, tem atuado de maneira contraditória.

De acordo com Paulo Sérgio Pinheiro, mais de 70% dos casos pendentes na CIDH dizem respeito à perpetuação pelos Estados de práticas autoritárias tanto antigas quanto atuais: elas envolvem tortura, detenção arbitrária, desaparecimentos e execuções extrajudiciais.56 No entanto, é importante levar em consideração o contexto político em que se inserem esses casos. Nos casos contra o Brasil, por exemplo, dependendo do contexto político em questão, é possível encontrar diferenças entre as posições institucional e social tanto dos perpetuadores quanto das vítimas. Conforme já citado, sob a ditadura, quase todos os casos apresentados referem-se à violência política oficialmente apoiada pelo Estado e cometida por agentes estatais contra dissidentes políticos, independentemente de sua classe, raça e gênero. Desde o começo dos anos oitenta, a maioria dos casos apresentados referia-se a violações de direitos humanos não atribuídas somente ao Estado, mas sim perpetuadas tanto por agentes do Estado quanto por esquadrões da morte, grupos paramilitares, fazendeiros, homens de negócio e outros membros da elite. A maior parte desses casos dizia respeito à violência baseada na classe social e na raça das vítimas, sendo perpetuadas contra negros, minorias étnicas e pobres. Apesar de representar uma minoria nesse espectro, há também casos que focam especificamente na violência contra as mulheres, discriminação racial no local de trabalho e memória da violência política ocorrida nos tempos de ditadura.

Estima-se que as ONGs de direitos humanos sejam responsáveis por 90% dos casos apresentados à CIDH.57 Desde os anos oitenta, a maioria dos casos contra o Brasil na CIDH foi proposta pelas ONGs de direitos humanos. A maioria das petições foi elaborada e assinada por ONGs internacionais em parceria com ONGs locais, vítimas e suas famílias, atores do movimento social e/ou organizações não governamentais de base. As ONGs internacionais de direitos humanos incluem, por exemplo, o Centro para Justiça e Direito Internacional (CEJIL, sigla em inglês para Center for Justice and International Law), Americas/Human Rights Watch e o Comitê Latinoamericano e Caribenho para Defesa dos Direitos das Mulheres (CLADEM). Apesar dos membros do Centro para Justiça Global (agora nomeado Justiça Global) advirem e trabalharem no Brasil e nos Estados Unidos, a Justiça Global pode ser classificada como uma organização nacional. Ela possui sede apenas no Brasil e advoga em nome dos direitos humanos de indivíduos e grupos dentro e pelo Brasil. Desde o final dos anos oitenta, a maioria das denúncias à CIDH foi apresentada por iniciativa do CEJIL, seguido pela Justiça Global e pela Americas/Human Rights Watch.

As ONGs locais originam-se de uma variedade de movimentos e lutas sociais. As ONGs locais que ativamente participam do movimento de direitos humanos e que têm se engajado no ativismo jurídico transnacional de direitos humanos são, entre outras, o Gabinete de Assistência Jurídica Popular (GAJOP), o Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH), o Grupo Tortura Nunca Mais (GTNM/RJ), e a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos de São Paulo (CFMDP/SP). A União de Mulheres de São Paulo é um exemplo de organização local feminista de base que tem usado a CIDH para promover a luta feminista contra a violência com base no gênero. O Geledés – Instituto da Mulher Negra e o Instituto do Negro Padre Batista são exemplos de ONGs locais ligadas ao movimento dos direitos dos negros e das mulheres. Com exceção do GAJOP, que criou um programa especificamente para atuar na seara do direito internacional dos direitos humanos, a maioria das ONGs locais assinou apenas uma ou três petições, normalmente em parceria com ONGs internacionais, nacionais ou locais maiores.

ONGs usam diferentes estratégias quando trabalham no âmbito da OEA e quando atuam com as Nações Unidas (ONU). O ativismo jurídico transnacional na OEA é qualitativo, ao passo que a abordagem das ONGs na ONU possui cunho quantitativo. Desde 1998, GAJOP, por exemplo, tem apresentado denúncias contra o Brasil na CIDH. Porém, a organização elaborou 200 comunicações à agora extinta Comissão de Direitos Humanos.58

Essas ONGs apelam à CIDH não somente para encontrar soluções para casos individuais, mas também para criar precedentes que terão um impacto na política, legislação e sociedade brasileiras. A estratégia é fazer com que o caso seja um exemplo de mudança social. Como explica Jayne Benvenuto, diretor do Programa Internacional de Direitos Humanos do GAJOP: “Nós trabalhamos com a idéia de criar exemplos. O caso deve ser exemplar para fazer com que o país adote uma posição diferente. Nós não estamos simplesmente interessados numa solução para o caso individual. Nós também nos interessamos pela mudança da polícia, das leis e do Estado para evitar a continuação das violações de direitos humanos”.59

Porém as ONGs estão conscientes de que a mobilização jurídica em geral e o Sistema Interamericano em particular possuem recursos limitados para promoverem a mudança social. Como explica James Cavallaro, fundador dos escritórios da Human Rights Watch e do CEJIL no Brasil, membro fundador da Justiça Global e atualmente professor na Escola de Direitos da Universidade de Harvard:

A Justiça Global prepara um relatório sobre a situação de conflitos agrários no Pará, Espírito Santo ou qualquer outro Estado onde há uma crise, sobre a brutalidade policial em São Paulo ou qualquer tema. O relatório é preparado em português e traduzido para o inglês. Ele é entregue a organizações internacionais, jornais, como o ‘New York Times’ e etc. Dessa maneira, a Justiça Global também usa esse espaço informal para pressionar o governo brasileiro a responder a suas demandas. A organização realiza isso ao mesmo tempo em que utiliza o sistema interamericano. A abordagem é holística, porque uma petição isoladamente considerada não transformará a realidade do Brasil. O ponto inicial é estratégico para qualquer ação no sistema interamericano. O sistema é útil apenas em certa medida, pois ele não resolverá o problema no qual temos trabalhado.60

Além de usar a CIDH como um recurso político para promover a mudança social, as ONGs também a utilizam para reconstruir as normas internacionais de direitos humanos. A estruturação da denúncia como uma violação dos direitos políticos e sociais é mais facilmente aceita pelos órgãos internacionais judiciais e quase judiciais. Por exemplo, todas as denúncias apresentadas pelo GAJOP à CIDH, com exceção de uma delas, foram estruturadas como uma violação de direitos civis. A CIDH considerou essas denúncias admissíveis. O único caso referente a direitos sociais (habitação) não foi admitido pela CIDH. Jayme Benvenuto explica que essa petição foi estruturada como referente a direitos sociais para testar a justiciabilidade dos direitos sociais, econômicos e culturais. Como outras ONGs no Brasil, GAJOP utiliza órgãos internacionais judiciais e quase judiciais não apenas para resolver disputas individuais sobre direitos humanos, mas também para reconstruí-los.

Porém, enquanto a maioria das violações de direitos humanos é reconstruída como violações de direitos civis, as demandas vão além das reparações às vítimas. Os peticionários normalmente demandam que o Estado Brasileiro tome medidas preventivas e criem nova legislação ou políticas públicas sobre um assunto específico. Apesar do contexto de democratização, o Estado Brasileiro tem respondido a essas demandas contraditoriamente, conforme ilustrado pelos casos seguintes.

Desde os anos noventa, o único caso sobre violações de direitos políticos durante o período da ditadura militar trazido à CIDH diz respeito ao massacre de membros do movimento da guerrilha do Araguaia, que ocorreu no estado do Pará de 1972 a 1975. Nesse caso, os peticionários têm usado tanto o direito interno quanto o internacional para reconstruir suas memórias, requerendo acesso a documentos sob classificação restritiva e busca dos corpos daqueles que foram assassinados na região do Araguaia.

Essa batalha legal começou em 1982, quando os membros das famílias de 22 pessoas desaparecidas ingressaram com ações na Justiça Federal em Brasília no Distrito Federal. Em razão da Justiça Brasileira não ter proferido uma decisão de mérito nesse caso em treze anos, CEJIL, a Americas/Human Rights Watch, o GTNM/RJ e a CFMDP/SP em 1995 apresentaram uma petição contra o Estado Brasileiro à CIDH. Em um primeiro momento, o Estado Brasileiro negou sua responsabilidade nesse caso e ainda assim rejeitou a própria existência do movimento da guerrilha do Araguaia. Ele posteriormente reconheceu sua responsabilidade, mas alegou que uma nova lei promulgada em 1995, a Lei dos Desaparecidos, citada acima, iria prover indenização pecuniária aos membros familiares daqueles que foram mortos ou desapareceram por motivos políticos. Os peticionários argumentaram que tal recompensa não era suficiente para reaver as circunstâncias da morte e do desaparecimento de seus membros familiares. Em março de 2001, a CIDH declarou a admissibilidade do caso.

A estratégia de usar a CIDH teve certo impacto sobre o caso pendente na Justiça Federal interna. Em junho de 2003, a juíza federal Solange Salgado proferiu uma decisão sem precedentes sobre o mérito do caso, condenando o Estado Brasileiro a tomar todas as medidas necessárias para encontrar os corpos dos familiares dos peticionários que desapareceram durante o massacre da Guerrilha do Araguaia; proporcionar aos peticionários um enterro digno, juntamente com toda a informação necessária para emissão da certidão de óbito; e apresentar aos peticionários todas as informações requeridas sobre as circunstâncias da morte e desaparecimento das vítimas.

No entanto, de acordo com os procuradores públicos da Secretaria Especial de Direitos Humanos, a mobilização jurídica transnacional realizada através do caso da Guerrilha do Araguaia não gerou impacto nesse órgão, como também não afetou o governo.61 O Estado brasileiro recorreu da decisão proferida pela juíza Solange Salgado. O governo não desclassificou os documentos relativos à Guerilha do Araguaia. Além disso, os militares ainda insistem que os documentos não foram destruídos. Em novembro de 2004, o Tribunal Regional Federal confirmou essa decisão e marcou uma audiência com as partes envolvidas para implementar sua decisão. O Estado Brasileiro não negou a sua responsabilidade, porém recorreu novamente, argumentando que a referida decisão deveria ser executada no foro de origem, onde a ação foi proposta. Em 26 de junho de 2007 o caso ainda estava pendente no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nessa data, o STJ, ao mesmo tempo em que confirmou a decisão de Salgado, deu provimento ao recurso do Estado ordenando que o foro de origem executasse a decisão.

Em outubro de 2003, enquanto o caso ainda estava pendente no Tribunal Regional Federal, o Presidente Lula criou uma Comissão Interministerial com o objetivo de obter informações sobre os corpos daqueles que desapareceram durante o massacre da Guerrilha do Araguaia (veja Decreto 4.850/2003). É importante destacar que, diferentemente da Comissão Especial de Reconhecimento dos Mortos e Desaparecidos Políticos, essa Comissão Interministerial era apenas constituída por representantes do Estado. Em março de 2007, a Comissão Interamericana apresentou o seu relatório final, afirmando, entre outras coisas, que o Exército brasileiro continua a declarar que todos os documentos relacionados à Guerrilha do Araguaia foram destruídos. O relatório também deixa claro que a referida comissão trabalhou sob a condição, imposta por militares, de não usar a informação solicitada ao Exército para revisar a Lei de Anistia. Enquanto a Comissão estava comprometida em encontrar informações sobre os corpos daqueles que foram mortos ou desapareceram por motivos políticos, ela não deveria necessariamente tornar públicos os nomes dos perpetradores.62 Claramente, o governo federal, apesar de reconhecer a sua responsabilidade com relação aos eventos passados, aceitou as condições impostas pelos militares no processo de busca da verdade sobre esse mesmo passado. Além disso, a batalha sobre quando e como os documentos “secretos” existentes serão desclassificados continua e o caso da Guerrilha do Araguaia ainda está pendente na CIDH.

A GTNM/RJ e a CFMDP/SP têm sido bem ativas na politização dessa batalha jurídica para além do âmbito das cortes. Desde o começo dos anos oitenta, essas organizações têm se mobilizado a favor do direito a ter acesso aos documentos submetidos a uma classificação restritiva e mantidos pelo Exército Brasileiro. Entre outras coisas, elas têm usado a mídia para denunciar a impunidade dos oficiais militares e agentes policiais envolvidos no assassinato e no desaparecimento dos dissidentes políticos durante a ditadura; têm promovido campanhas sobre o direito à memória; e denunciado as limitações das políticas governamentais de reparação como um meio de apagar a história. A CFMDP/SP também criou um website para documentar suas iniciativas em buscar informação sobre aqueles que desapareceram.63

É importante notar que a mobilização jurídica e o uso da CIDH não são os maiores focos dessas batalhas pelo direito à memória e o acesso a documentos classificados. Diferentemente de ONGs de direitos humanos como o CEJIL, que se especializaram na defesa de causas legais de direitos humanos no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o GTNM/RJ e a CFMDP/SP vêem a mobilização jurídica interna e transnacional como ferramentas adicionais destinadas ao fortalecimento de suas lutas sociais e políticas. Como destaca Criméia Schmidt de Almeida, fundadora da CFMDP/SP e sobrevivente do movimento da Guerrilha do Araguaia:

O papel da justiça local e das instituições internacionais de justiça será importante caso elas consigam fazer com que a lei seja cumprida. Penso que essas leis sejam importantes. Porém, há vários truques. Nós ganhamos um caso contra o governo, contudo ele pode procrastinar e nunca cumprir a decisão. Minha perspectiva ideológica é marxista e eu não vejo o judiciário como algo separado do Estado e este está a serviço da classe dominante. O mesmo pode ser dito sobre as organizações internacionais. Por outro lado, as comissões de direitos humanos, a princípio, podem defender os direitos humanos em benefício daqueles que não têm acesso ao poder estatal. Assim, as leis são importantes. Entretanto, elas não serão cumpridas se nós não conquistarmos realmente o poder.64

Tanto a administração de Cardoso quanto a de Lula relutaram em desclassificar os documentos sobre as operações militares na região do Araguaia. Ambas promulgaram decretos que estenderam indefinidamente o período de tempo para desclassificar os documentos oficiais considerados “altamente secretos”, os quais, de acordo com essas leis, podem prejudicar a “segurança nacional” caso tornem-se públicos.65 Essas duas administrações também se opuseram à revisão da Lei de Anistia. Em suma, o caso da Guerrilha do Araguaia claramente ilustra a heterogeneidade e o papel contraditório do Estado Brasileiro com relação à política de direitos humanos no âmbito federal da atuação estatal. Apesar do reconhecimento de diversas normas internacionais de direitos humanos e da criação da Secretaria Especial de Direitos Humanos, com a função, entre outras, de implementar os programas de direitos humanos, o governo federal, independentemente do partido político no poder, tem-se confrontado com uma forte resistência por parte dos militares no tocante ao acatamento da decisão da justiça federal e à garantia do direito à memória. Consequentemente, o governo federal tem promovido uma política de esquecimento e impunidade.

Em 1998, CEJIL, CLADEM e Maria da Penha Maia Fernandes apresentaram uma denúncia à CIDH alegando que o Estado brasileiro tinha “sido conivente com a violência doméstica perpetuada na cidade de Fortaleza, Ceará, por Marco Antônio Heredia Viveros, por anos durante o tempo de convívio conjugal, contra sua mulher à época, Maria da Penha Maia Fernandes, culminando em tentativa de homicídio e posterior agressão em maio e junho de 1983. Como resultado dessa agressão, a senhora Maria da Penha sofre de paraplegia irreversível e outras seqüelas desde 1983”. Os peticionários argumentam que o Estado Brasileiro “foi conivente com essa situação, por mais de 15 anos, uma vez que tem falhado em tomar as medidas efetivas necessárias para processar e punir o violador, apesar de reiteradas denúncias”.66

Embora tenha enviado diversas comunicações ao Estado Brasileiro em um período de três anos, a CIDH não recebeu nenhuma resposta por parte do governo sob a presidência de Cardoso. Em 2001, a CIDH publicou um relatório a respeito do mérito do caso, concluindo que o Estado Brasileiro tinha “violado os direitos da senhora Maria da Penha Maia Fernandes a um julgamento justo e proteção judicial”. A CIDH também concluiu que essa violação faz parte de “um modelo de discriminação evidenciado pela conivência com violência doméstica contra as mulheres no Brasil por intermédio de uma atuação judicial ineficiente”. A CIDH recomendou que o Estado conduzisse “uma investigação séria, imparcial e exaustiva com o objetivo de determinar a responsabilidade penal do acusado pela tentativa de homicídio da senhora Fernandes e identificar quaisquer outros eventos ou ações de agentes estatais que têm obstaculizado o andamento efetivo e rápido das investigações contra o acusado”. A CIDH também recomendou “a pronta e efetiva compensação à vítima e a adoção de medidas no âmbito nacional a fim de eliminar a condescendência do Estado com a violência doméstica contra as mulheres”.67

Conforme destacado pelas organizações CEJIL, CLADEM e AGENDE (Ações em Cidadania, Gênero e Desenvolvimento), “a extrema relevância desse caso transcende o interesse da vítima Maria da Penha, estendendo a sua importância a todas as mulheres brasileiras”.68 De acordo com eles:

A razão para isso é que, além de ter declarado a responsabilidade do Estado Brasileiro por negligência, omissão e condescendência com relação à violência doméstica contra as mulheres, recomendando a adoção de medidas relacionadas ao caso individual (parágrafo 61, itens 1, 2 e 3) – inclusive estabelecendo o pagamento de compensação à vítima – a Comissão também recomendou que o Estado adotasse medidas veiculadas por políticas públicas destinadas a pôr fim à tolerância dissimulada e ao tratamento discriminatório dado à violência doméstica contra as mulheres no Brasil (parágrafo 61, itens 4 “a”, “b”, “c”, “d” e “e”).

Esse foi o primeiro caso no qual a Convenção de Belém do Pará foi aplicada por um órgão internacional de direitos humanos, em uma decisão no qual um país foi considerado responsável na questão da violência doméstica.

O caso da Maria da Penha, conseqüentemente, tornou-se paradigmática, porque expõe o modelo sistemático de violência doméstica contra as mulheres e estabelece a responsabilidade do Estado no âmbito internacional em razão da ineficiência do sistema judicial nacional.69

Apesar da importância desse caso, apenas em outubro de 2002 o governo, através da Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher (SEDIM), criada bem ao final do segundo mandato do Cardoso, começou a dar atenção ao caso Maria da Penha.70 A presidente da SEDIM, Solange Bentes, então pressionou o Superior Tribunal de Justiça a decidir o recurso do julgamento contra o agressor. O caso foi concluído logo depois, confirmando a decisão do Júri local que havia condenado o senhor Viveros a 10 anos e seis meses de prisão. Proferir essa decisão, somente poucos meses antes do prazo prescricional do crime em questão, foi uma das recomendações da CIDH nesse caso.

De maneira semelhante a Cardoso, o Presidente Lula ignorou o caso Maria da Penha e as recomendações da CIDH por dois anos. Em 2004, CEJIL, CLADEM e AGENDE apresentaram uma petição ao Comitê responsável pelo monitoramento da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (sigla em inglês CEDAW), informando sobre o descumprimento por parte do Brasil de suas obrigações internacionais relacionadas com a prevenção e erradicação da violência contra as mulheres. Graças às pressões do movimento de mulheres, o governo começou a cumprir parcialmente as recomendações da CIDH. Em razão dos esforços desse movimento e da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, o governo propôs ao Congresso Nacional um projeto de lei sobre violência doméstica contra as mulheres – uma proposta que vinha sendo exigida pelo movimento de mulheres desde os anos oitenta. A lei foi aprovada pelo Congresso e assinada pelo Presidente Lula em 7 de Agosto de 2006. Como um ato de reparação simbólica, a lei foi nomeada “Lei Maria da Penha” (Lei 11.340/2006) e foi assinada em uma cerimônia pública e solene amplamente divulgada pela mídia brasileira.

Apesar de o Estado Brasileiro ter parcialmente cumprido as recomendações deste caso, é importante notar que o estado de Ceará tem se recusado a indenizar a vítima.71 Também é plausível afirmar que a implementação da Lei Maria da Penha enfrentará a resistência de administrações locais. Maria da Penha Fernandes se sente honrada pelo título da lei, porém ela considera “muito importante que aqueles que utilizam negativamente o corporativismo com o objetivo de procrastinar o caso sejam considerados responsáveis”.72

Em outubro de 1997, CEJIL, o Subcomitê sobre Afro-descendentes da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP) e Simone André Diniz enviaram uma petição à CIDH, alegando que o Estado Brasileiro não garantiu o direito à justiça e ao devido processo legal com relação aos recursos internos para investigar a discriminação racial sofrida por Simone Diniz. O Instituto do Negro Padre Batista foi posto como co-peticionário posteriormente.73 Diversos indivíduos e organizações em prol dos direitos dos negros assinaram uma declaração em apoio a essa iniciativa, relacionando essa mobilização jurídica a um movimento social mais amplo cujo objetivo é o fim do racismo no Brasil.

Em março de 1997, Aparecida Gisele Mota da Silva publicou um anúncio no jornal diário Folha de São Paulo, demonstrando seu interesse em contratar uma emprega doméstica. O anúncio indicava expressamente a sua preferência por uma pessoa branca. Estudante e trabalhadora domestica, Simone Diniz respondeu a esse anúncio ligando para o número indicado e se apresentou como candidata para o trabalho. A pessoa respondeu à ligação de Diniz perguntando sobre a cor de sua pele. Quando Diniz disse que era negra, foi informada de que ela não preenchia os requisitos para o trabalho.

Diniz imediatamente prestou queixa na Delegacia de Crimes Raciais de São Paulo. O inquérito policial (10541/97-4) foi iniciado e encaminhado ao Ministério Público. Porém em 2 de abril de 1997, o promotor público encarregado do caso pediu o arquivamento do inquérito, uma vez que ele não considerava que os atos cometidos por Aparecida da Silva constituíssem crime de racismo, conforme tipificado pela Lei 7716/89. O juiz do caso proferiu uma decisão em 7 de abril de 1997, determinando o arquivamento do inquérito.

Usando a CIDH como um instrumento tanto para obter indenização individual quanto para promover mudanças sociais mais abrangentes, os peticionários requereram “que seja recomendado ao Estado que dê prosseguimento às investigações sobre o fato, indenize à vítima e dê publicidade à resolução desse caso a fim de prevenir futuros incidentes de discriminação baseada na cor ou raça”.74 Em Outubro de 2002, a CIDH declarou a admissibilidade da petição.

O Estado Brasileiro não negou a existência de discriminação racial no Brasil, mas negou a sua responsabilidade no caso Simone Diniz, alegando que, conforme determinado pela justiça interna, as ações cometidas por Aparecida da Silva não constituíam crime de racismo e, consequentemente, não constituíam uma violação de direitos humanos. Ao mesmo tempo, o Estado Brasileiro ofereceu um acordo amigável. Contudo, uma vez que o Estado não fez nenhuma proposta sobre os termos desse acordo, os peticionários pediram à CIDH que decidisse o mérito do caso.

Em uma decisão sem precedentes em um caso de discriminação racial, pensada como uma violação de direitos humanos, a CIDH apresentou um relatório sobre o mérito do caso às partes em outubro de 2004, concluindo que “o Estado é responsável pela violação dos direitos à igualdade perante a lei e proteção judicial e do direito a um julgamento justo […]”.75 A CIDH recomendou que o Estado Brasileiro:

1. Indenize integralmente a vítima, Simone André Diniz, tanto em termos morais quanto materiais pelas violações de direitos humanos conforme determinado no relatório de mérito, e em particular, que:

2. Publicamente reconheça a sua responsabilidade internacional pela violação dos direitos humanos de Simone André Diniz;

3. Preste assistência financeira à vítima para que ela possa começar ou completar o ensino superior;

4. Estabeleça um valor monetário a ser pago à vítima como indenização pelos danos morais sofridos;

5. Faça mudanças legislativas e administrativas necessárias para que a lei anti-racismo se torne efetiva […];

6. Conduza uma completa, imparcial e efetiva investigação dos fatos, a fim de precisar a responsabilidade pelos eventos ligados à discriminação racial sofrida por Simone André Diniz e aplicar as sanções cabíveis;

7. Adote e implemente as medidas necessárias para capacitar os agentes públicos da justiça e da polícia a evitar atitudes que envolvam discriminação nas investigações, nos procedimentos ou nas condenações cíveis ou criminais por acusações de discriminação racial e racismo;

8. Promova uma reunião com a imprensa brasileira, com a participação dos peticionários, para formular uma estratégica comum com o objetivo de evitar a veiculação de conteúdos racistas, tudo em conformidade com a Declaração de Princípios de Liberdade de Expressão;

9. Organize seminários governamentais com representantes do Poder Judiciário, Ministério Público e Secretarias de Segurança locais a fim de fortalecer a proteção contra a discriminação racial ou racismo;

10. Peça aos governos estaduais que criem delegacias especializadas na investigação de crimes de racismo e discriminação racial;

11. Peça ao Ministério Público Estadual que crie Procuradorias Públicas estaduais especializadas no combate ao racismo e à discriminação racial;

12. Promova campanhas de conscientização sobre a discriminação racial e o racismo.76

A decisão teve impacto no governo brasileiro tanto no âmbito federal, quanto estadual. A mídia local amplamente divulgou o caso e o Estado Brasileiro atentou mais para a necessidade de se criar mais políticas públicas para combater a discriminação racial no país. O estado de São Paulo passou a dar mais atenção aos 26 casos referentes ao estado pendentes na CIDH. Em setembro de 2005, o então vice-governador e atual governador Cláudio Lembo (PSDB) determinou que a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo acompanhasse os casos envolvendo o estado na CIDH (Decreto 50.067 de 29 de setembro de 2005). O governador nomeou a procuradora Mariângela Sarrubbo para acompanhar esses casos e representar o estado de São Paulo nas audiências públicas realizadas no âmbito da CIDH (Resolução 21 da PGE de 4 de outubro de 2005).

Apesar disso, o estado de São Paulo se recusou a cumprir as recomendações feitas pela CIDH com relação à indenização para Diniz. Em outras palavras, as recomendações 1, 2, 3, 4 e 6 não foram aceitas pelo estado de São Paulo. De acordo com a procuradora Mariângela Sarrubbo:

O estado considera que não violou os direitos humanos, pois criou políticas afirmativas, conforme recomendado pela Constituição. A Academia da Polícia, por exemplo, criou um novo curso sobre discriminação racial para agentes policiais. Uma nova legislação foi proposta pelo Governador Geraldo Alckmin à Assembléia Estadual de São Paulo para estabelecer um sistema de avaliação em concursos públicos que favoreçam os afrodescendentes. O caso Simone Diniz fez com o que o estado ficasse mais atento ao problema da discriminação racial. Esse caso teve uma enorme repercussão, porque a mídia o tornou visível. Porém, trata-se de um caso particular que não prova a inexistência de ações afirmativas. É o caso isolado de uma mulher supostamente discriminada por outra mulher. Contudo, não houve nenhum crime de racismo. Depois de a Comissão ter feito suas recomendações, ele dispunha do prazo de 30 dias para encaminhar o caso à Corte. Entretanto, não o fez. Eu acredito que a Comissão confiou que as medidas tomadas pelo estado fossem suficientes.77

A CIDH não encaminhou o caso à Corte, porque os peticionários pediram que ela não o fizesse, baseando-se no fato de que a violação tinha ocorrido antes da aceitação pelo Estado Brasileiro da competência da Corte. O desenrolar desse caso mostra que o Estado Brasileiro reagiu contraditoriamente. No âmbito federal, a Secretaria Especial de Política Pública para a Promoção da Igualdade Racial e a Secretaria Especial para os Direitos Humanos tentaram, embora sem êxito, encontrar novas maneiras de cumprir as recomendações feitas pela CIDH. No âmbito local, o estado de São Paulo negou até mesmo a existência da violação.

Antes de 2004, o Estado Brasileiro tinha aceitado a sua responsabilidade em dezesseis casos. Dois envolvendo violações contra trabalhadores rurais. Um outro relacionado com prisão ilegal, tortura e morte de um líder indígena. Outro referente ao assassinato de 111 prisioneiros na recém extinta prisão do Carandiru. Em onze outros casos, o Brasil foi considerado responsável por violações de direitos que diziam respeito a execuções sumárias perpetuadas pela polícia militar contra crianças e adolescentes. Em todos esses casos, restou provada a impunidade daqueles responsáveis pelos crimes.78 Um importante caso que resultou em um acordo amigável refere-se a trabalho escravo. Ao assinar o acordo em 2003, o Estado Brasileiro reconheceu a sua responsabilidade mesmo levando em consideração que essa violação não foi atribuída a agentes estaduais. Como afirmam os peticionários, tal responsabilidade foi devida, pois “os órgãos estaduais não foram capazes de prevenir a ocorrência de práticas graves de trabalho escravo, bem como de punir os indivíduos envolvidos nas violações alegadas”.79

Na maioria dos casos, no entanto, o Estado Brasileiro não cumpre plenamente as suas obrigações e as vítimas têm que lutar novamente para garantir que as recomendações da CIDH sejam implementadas pelo Estado Brasileiro.80 Mesmo os casos onde o Estado Brasileiro concordou em cumprir as suas obrigações de indenizar as vítimas, um dos maiores problemas enfrentados pelo governo federal é a resistência de governos e cortes locais em respeitar as normas internacionais de direitos humanos, apesar do fato de que essas normas tenham sido ratificadas pelo Estado Brasileiro.

Graças à mobilização de ONGs de direitos humanos, o Presidente Lula criou em 2002 uma Comissão para a Proteção dos Direitos Humanos. Essa Comissão ficou responsável pela implementação das recomendações feitas pela CIDH e das decisões proferidas pela Corte. No entanto, a política governamental de direitos humanos tem sido minada pela crise política que persegue o governo e pela atual reestruturação econômica que têm reduzido a capacidade do governo de implementar os programas de direitos humanos.

A globalização tem promovido a expansão das redes para defesa de causas transnacionais. Os ativistas têm aumentado a participação nestas redes através da mobilização jurídica transnacional. Nesse artigo, formulei o conceito de “ativismo jurídico transnacional” para me referir às estratégias de ONGs engajadas em disputas de direitos humanos trazidas à CIDH, utilizando-me do Brasil como um estudo de caso. Os conceitos de “judicialização global” e “litigância transnacional” são muito restritos para capturar os aspectos políticos característicos das estratégias do ativismo jurídico transnacional. A estrutura das “redes para defesa de causas transnacionais” é muito ampla para capturar a especificidade do ativismo jurídico transnacional. Esse ativismo pode servir de exemplo do que Sousa Santos chamou de “política e legalidade subalterna cosmopolita”. Ao invocar os sistemas internacionais de direitos humanos para influenciarem a arena jurídica e política nacional, as ONGs de direitos humanos possuem o potencial de (re)politizar o direito e (re)legalizar a política.

Contudo, as estratégias do ativismo jurídico transnacional enfrentam dois tipos de limitações. Primeiro, a mobilização jurídica apenas não é suficiente para promover mudanças sociais. Em segundo lugar, as normas internacionais de direitos humanos dependem dos Estados nação para o seu reconhecimento e cumprimento. Por depender das condições políticas locais, nacionais e internacionais, o Estado pode estar mais ou menos aberto a reconhecer tais normas. No entanto, mesmo dentro de um mesmo contexto político, o desenvolvimento da política de direitos humanos pode ser diferente em cada um desses níveis de atuação estatal. O cumprimento das normas de direitos humanos pelos sistemas judiciais internos é também um dos maiores desafios enfrentados pelo ativismo jurídico transnacional. O conceito de “Estado heterogêneo” ajuda a entender as diferenças referentes às políticas de direitos humanos nos diversos níveis de atuação estatal.

O caso do Brasil revela que a democracia política não tem sido suficiente para pôr fim às violações de direitos humanos. As ONGs têm aumentado o uso da CIDH para pressionar o Estado Brasileiro a reconhecer e cumprir as normas estabelecidas pela Convenção Americana de Direitos Humanos e outros documentos internacionais nessa seara. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos não foi desenhado para substituir os sistemas judiciais internos, porém ele oferece certo espaço para que as ONGs de direitos humanos moldem a política existente na legislação e políticas públicas em direitos humanos.

Uma vez que as petições são apresentadas contra o Poder Executivo do Estado, o Judiciário permanece quase intacto e os juízes possuem pouco contato com as normas internacionais de direitos humanos. O ativismo jurídico transnacional pode ajudar a mudar o curso de uma disputa jurídica pendente nas cortes internas, conforme ilustrado pelos casos da Guerrilha do Araguaia e Maria da Penha. Contudo, se o caso não estiver pendente, o sistema judiciário local pode permanecer intocável. Além disso, a resistência de parte dos setores do Estado, tanto no âmbito nacional quanto local da administração, em aceitar sua responsabilidade com relação às violações de direitos humanos torna difícil para o Estado cumprir integralmente as decisões da CIDH, como ilustrado pelos casos da Guerrilha do Araguaia e Simone Diniz.

Em suma, apesar do contexto político de democratização, o Estado Brasileiro é heterogêneo e tem reagido contraditoriamente ao ativismo jurídico transnacional. Nos diferentes níveis da ação estatal, a política de direitos humanos é ambígua e contraditória, com diferentes setores do Estado formalmente reconhecendo as normas de direitos humanos em alguns casos, negando tal reconhecimento em outros casos e raramente fazendo cumprir as normas reconhecidas. O impacto do ativismo jurídico transnacional em diferentes setores da atuação estatal em todos os níveis da administração é um importante aspecto das batalhas em prol dos direitos humanos no Brasil e em outros países latinoamericanos, o que merece ser analisado com mais profundidade em outro momento.

1. Artigo escrito para a Sur-Revista Internacional de Direitos Humanos em 7 de março de 2007.

2. Steven R. Ratner, “The International Criminal Court and the Limits of Global Judicialization”, Texas International Law Journal, v. 38, n. 3, 2003, pp. 445-453.

3. Anne-Marie Slaughter, “A Global Community of Courts”, Harvard International Law Journal, v. 44, n. 1, 2003, pp. 191-219.

4. Para uma análise crítica das mudanças jurídicas no contexto da globalização, bem como do significado social e político da globalização do estado de direito e reforma do Judiciário, ver Jane Jenson e Boaventura de Sousa Santos, “Introduction: Case Studies and Common Trends in Globalization” in Jane Jenson and Boaventura de Sousa Santos (org.), Globalizing Institutions: Case Studies in Social Regulation and Innovation, Burlington, Ashgate, 2000, pp. 9-28. Ver também Boaventura de Sousa Santos, Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization and Emancipation, London, LexisNexis Butterworths Trolley, 2002.

5. Em outro momento, eu discuti a bibliografia sobre o tema e alguns dados aqui apresentados à luz da relação entre ativismo jurídico transnacional e globalização anti-hegemônica. Ver Cecília MacDowell Santos, “Transnational Legal Activism and Counter-Hegemonic Globalization: Brazil and the Inter-American Human Rights System”, Oficna do CES 257, Setembro de 2006. Uma versão anterior deste artigo foi apresentada no encontro anual da Associação de Direito e Sociedade (nome original em inglês Law and Society Association – LSA), Baltimore, 6-9 de Julho, 2006. A pesquisa para este artigo foi financiada pela Fundação Jesuíta (nome original em inglês Jesuit Foundation) e pelo Fundo de Desenvolvimento Departamental da Universidade de São Francisco. Eu também gostaria de reconhecer o apoio da Fundação Portuguesa para Ciência e Tecnologia (FCT), através do Financiamento ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que possibilitou a realização da presente pesquisa. Agradeço Brianna Dwyer-O´Connor e Adriana Carvalho por seu inestimável auxilio à pesquisa. Agradeço a Seth Racusen pelos comentários inspiradores à versão apresentada em Baltimore. Agradeço ao pesquisador anônimo da Revista SUR pelas críticas pertinentes e excelentes sugestões sobre como melhorar a versão anterior deste artigo. Eu sou especialmente grata às vítimas, ativistas de direitos humanos, advogados e agentes públicos que pude entrevistar.

6. Sobre o conceito de “estado heterogêneo”, ver Boaventura de Sousa Santos, “The Heterogeneous State and Legal Plurality” in Boaventura de Sousa Santos, João Carlos Trindade e Maria Paula Meneses (Org.), Law and Justice in a Multicultural Society: The Case of Mozambique, Dakar, Council for the Development of Social Science Research in Africa, 2006, pp. 3-29.

7. Ver, por exemplo, Richard H. Kreindler, Transnational Litigation: A Basic Primer, Dobbs Ferry, N.Y., Oceana Publications, 1998. Ver também Anne-Marie Slaughter, op. cit., e Steven R. Ratner, op. cit.

8. Para uma discussão sobre as possibilidades de se estabelecer uma regulamentação jurídica global sobre jurisdição e julgamentos nas searas cível e penal, ver a coletânea de artigos em John J. Barceló III e Kevin M. Clermont (Org.), A Global Law of Jurisdiction and Judgments: Lessons from the Hague, The Hague, Kluwer Law International, 2002.

9. Ver Anne-Maria Slaughter, op. cit., p. 192.

10. Ver Steven R. Ratner, op. cit., p. 445.

11. O termo em inglês “soft law” refere-se a instrumentos ou normas legais que não possuem força coercitiva ou vinculante (N. T.).

12. Ver, por exemplo, Margaret E. Keck e Kathryn Sikkink, Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics, Ithaca and London, Cornell University Press, 1998; Jeremy Brecher et al., Globalization from Below: The Power of Solidarity, Cambridge, Mass., South End Press, 2000; Michael Burawoy et al (Org.), Global Ethnography: Forces, Connections and Imaginations in a Postmodern World, Berkeley, University of California Press, 2000; P. Evans, “Fighting Marginalization with Transnational Networks: Counter-Hegemonic Globalization”, Contemporary Sociology, v. 29, n. 1, 2000, pp. 230-241; Sidney Tarrow et al (Org.), The New Transnational Activism, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

13. M. E. Keck e K. Sikkink, op. cit., p. 8.

14. M. E. Keck e K. Sikkink, op. cit., pp. 8-9.

15. Ver, por exemplo, os artigos publicados no volume editado por Volkmar Gessner (Org.), Foreign Courts: Civil Litigation in Foreign Legal Cultures, Aldershot, UK, Dartmouth, 1996. Ver também a coletânea de artigos publicados pelo Instituto Internacional de Sociologia Jurídica em Oñati, editada por Johannes Feest, Johannes (Org.), Globalization and Legal Cultures: Oñati Summer Course 1997, Oñati, The International Institute for the Sociology of Law, 1999.

16. Volkmar Gessner, “The Institutional Framework of Cross-Border Interaction” in Volkmar Gessner (Org.), Foreign Courts: Civil Litigation in Foreign Legal Cultures, Aldershot, UK, Dartmouth, 1996, p. 18.

17. Austin T. Turk, “Law as a Weapon in Social Conflict”, Social Problems, v. 23, 1976, pp. 276-291.

18. P. Burstein, “Legal mobilization as a social movement tactic: the struggle for equal employment opportunity”, American Journal of Sociology, v. 96, 1991, pp. 1201-1225. Ver também Michael McCann (Org.), Law and Social Movements, Burlington, Ashgate, 2006.

19. Ver também a coletânea de artigos em Boaventura de Sousa Santos e César A. Rodriguez-Garavito (Org.), Law and Globalization from Below: Towards a Cosmopolitan Legality, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

20. B. de Sousa Santos, op. cit., p. 283.

21. Ibid.

22. B. de Sousa Santos, “Beyond Neoliberal Governance: The World Social Forum as Subaltern Cosmopolitan Politics and Legality” in Boaventura de Sousa Santos e César A. Rodriguez-Garavito (Org.), Law and Globalization from Below: Towards a Cosmopolitan Legality, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 30.

23. Ibid.

24. Cf. Juan E. Méndez, Guillermo O’Donnell e Paulo Sérgio Pinheiro (Org.), Democracia, Violência e Injustiça: O Não-Estado de Direito na América Latina, São Paulo, Paz e Terra, 2000.

25. Os princípios mais importantes da doutrina brasileira de “Segurança Nacional e Desenvolvimento” podem ser encontrados em Golbery do Couto e Silva, Conjuntura Política Nacional, o Poder Executivo e Geopolítica do Brasil, Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 1981.

26. Ver, por exemplo, Arquidiocese de São Paulo no Brasil, Brasil: Nunca Mais, Petrópolis, Vozes, 1981; Maria Helena Moreira Alves, Estado e Oposição no Brasil (1964-1984), Petrópolis, Vozes, 1987; e Luciano Oliveira, Do Nunca Mais ao Eterno Retorno: Uma Reflexão sobre a Tortura, São Paulo, Brasiliense, 1994.

27. Sobre análises a respeito da relevância social, política e histórica desses movimentos ver, por exemplo, Eunice Ribeiro Durhan, “Movimentos Sociais: A Construção da Cidadania”, Novos Estudos, v. 10, 1984, pp. 24-30; Emir Sader, Quando Novos Personagens Entraram em Cena: Experiências e Lutas dos Trabalhadores da Grande São Paulo, 1970-1980, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1995; Eduardo J. Viola, “O Movimento Ecológico no Brasil (1974-1986): Do Ambientalismo à Ecopolítica”, Revista de Ciências Sociais, v. 1, n. 3, 1987, pp. 5-26; Sonia E. Alvarez, Engendering Democracy in Brazil: Women’s Movements in Transition Politics, Princeton, Princeton University Press, 1990 e Maria Amélia de Almeida Teles, Breve História do Feminismo no Brasil, São Paulo, Brasiliense, 1993.

28. Ver M. H. Moreira Alves, op. cit.

29. Ver Janaína Teles (Org.), Mortos e Desaparecidos Políticos: Reparação ou Impunidade?, São Paulo, Humanitas/FFLCH/USP, 2001.

30. Hoje, há 127 delegacias de polícia femininas no Estado de São Paulo e o Brasil possui mais 365 dessas delegacias. Para uma análise sociológica e feminista acerca do surgimento e trabalho dessas delegacias em São Paulo, ver C. MacDowell Santos, Women´s Police Stations: Gender, Violence and Justice in São Paulo, Brazil, New York, Palgrave Macmillan, 2005.

31. Para uma análise doutrinária inspiradora dos debates entre juristas brasileiros sobre o regime legal adotado pela Constituição Brasileira de 1988 com relação à incorporação no sistema jurídico brasileiro das normas internacionais de direitos humanos, ver F. Piovesan, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, São Paulo, Max Limonad, 5a edição, 2006.

32. Nos anos oitenta, alguns tratados internacionais e convenções foram também ratificados pelo Estado Brasileiro, como, por exemplo, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, também conhecida como CEDAW, aprovada pelas Nações Unidas em 1979 e ratificada pelo Estado Brasileiro em 1 de fevereiro de 1984. No entanto, somente nos anos noventa as normas interamericanas de direitos humanos foram reconhecidas pelo Estado Brasileiro.

33. Ver J. Benvenuto Lima Jr., Fabiana Gorenstein e L. Ferreira Hidaka (Org.), Manual de Diretios Humanos Internacionais: Acesso aos Sistemas Global e Regional de Proteção dos Direitos Humanos, São Paulo, Edições Loyola, 2003.

34. Brasil, Secretaria de Direitos Humanos, Programa Nacional de Direitos Humanos, Brasília, SEFOR, 1995, p. 5.

35. Para maiores detalhes sobre essas e outras críticas, ver J. Teles, op. cit..