julho de 2020

Por Renato Barreto

Para Mônica Nador, arte, vida e emancipação são elementos indissociáveis. A artista visual, cujos trabalhos iniciais datam da década de 1980, é graduada em Belas Artes pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), em São Paulo, e fez mestrado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) por seu trabalho “Paredes Pinturas”. Em 2003, Mônica fundou o Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC), localizado na Zona Sul de São Paulo, um espaço cultural cujo objetivo central é construir processos de formação que estimulem encontros entre arte e vida, estética e política, acolhendo atividades como oficinas, exibições, rodas de conversa e aulas abertas, sempre com foco em diversidade, formação para a cidadania e direito à cidade e à memória.

A partir de uma discussão sobre direito à cultura como direito humano, nesta entrevista a artista discorre, entre outros temas, sobre a consciência e valorização da cultura de cada pessoa e a importância da arte na tomada de consciência política e cidadã.

Revista Sur • Você reconhece o seu ofício de artista como parte do que se entende por defesa dos direitos humanos? A partir disso, qual é o sentido de cultura sobre o qual você opera hoje em dia como artista?

Mônica Nador • Eu sempre achei que todo mundo deveria trabalhar para melhorar a sociedade como um todo. Eu sei que tenho uma cabeça um pouco religiosa, apesar de não ser, por isso me identifiquei com um texto que li uma vez, do Mestre Eckhart,11. Eckhart de Hochheim, O.P. (Tambach, Turíngia, 1260 – Colonia, 1328), mais conhecido como Mestre Eckhart, teólogo, filósofo e místico alemão. que era um teólogo da Idade Média, em que ele dizia que conhecimento não deveria servir para nada além de chegarmos a uma situação equitativa para todos os seres humanos e animais na face da Terra. É isso que tem valor. A gente precisa trabalhar para todo mundo, não deixar ninguém sofrendo. Devemos fazer o máximo que pudermos fazer para amenizar o sofrimento de todos neste planeta.

Quando fiz arquitetura, em 1974, foi bem na época da ditadura. Tínhamos uma orientação de trabalhar com habitação popular, ver como o povo vive, trabalhar nessa situação. Mas a escola acabou “dançando”, e eu “dancei” junto. Então, acabei indo fazer arte. E no ensino da arte, a gente tem uma visão de cultura mega careta – a cultura é separada do resto das atividades, da sociedade.

Apesar de eu ser uma pessoa que tinha uma boa reputação, um trabalho que era legal e do qual as pessoas gostavam, eu não me sentia muito bem naquele ambiente. Eu achava que aquilo ali não era para mim, porque você tem que ser mega competitivo. Você é que pega e vende o seu trabalho. Você é que se impõe, e eu não tinha nada desse perfil, sabe? Muito pelo contrário.

Eu até pensei em desistir. Quase desisti de fazer arte a certa altura do campeonato, depois de uns 10 anos que eu tinha me formado e estava trabalhando no circuito. Mas quando eu fui fazer o mestrado, entendi essa construção do circuito, como ela ocorre.

Isso me abriu a cabeça e eu resolvi realmente fazer arte de outro jeito, do jeito que eu achava que devia fazer. Aquela ocasião foi muito legal porque eu fiz esse projeto, Paredes Pinturas, que é tirar a arte dessa visão super careta, bem burguesa, de que a arte é um penduricalho na sua vida, nunca um eixo estruturante da sua vida. Eu lutei por esse lugar, para mim e para a minha arte. Eu não queria que a minha vida fosse isso, um penduricalho na vida de um colecionador.

Dito isso, o sentido de cultura sob o qual eu opero hoje em dia é uma coisa mais conectada com todas as outras áreas, do conhecimento e da vida, da vida cotidiana. Não é uma arte separada da vida de jeito nenhum. Não é, assim, aquela coisa “oh, arte!”. Eu sei que agora a coisa está muito diferente, mas há 40 anos, quando comecei a trabalhar, era desse jeito, “oh, arte!”, sabe? Mesmo para eu me desfazer desse conceito, eu também levei tempo. Levou muito tempo.

Sur • Como se deu a sua decisão de se mudar para a Zona Sul de São Paulo e fundar o Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC)?

M.N. • Primeiramente isso aconteceu bastante em função do meu projeto, que era essa coisa de pintar casas com as pessoas, com elas fazendo os desenhos. Aí também nasce o conceito de autoria compartilhada, porque eu ofereço uma oportunidade de essas pessoas contribuírem e participarem da feitura de um trabalho de arte. Não só elas aprendem, como também dão sua contribuição real.

Isso se deu desse modo, estudando. Na pós-graduação, comecei a entender que o que importa, o mais importante, é escolher o seu público. Escolher o seu público e ver para quem você quer falar. Eu, por exemplo, que queria falar com os excluídos, digamos assim, resolvi ir lá para o Jardim Miriam para ficar perto daquelas pessoas que poderiam usufruir do meu trabalho.

E eu não ia fazer o meu trabalho e ficar linda nos salões, com as fotografias do trabalho, por exemplo. Até poderia fazer isso – fiz um pouco também –, mas não era isso que me interessava. O que me interessava muito era contaminar as pessoas com essa vida que a gente leva, e que eles não têm ideia de que possa acontecer.

Foi assim que eu fui buscando o meu público. Eu sou de uma geração na qual era proibido fazer arte engajada. Era um pouco cafona. Uma coisa que aprendi é que não adianta ficar fazendo arte engajada, por exemplo, dentro da galeria. A gente fica conversando entre pares, e isso não me interessava nem um pouco. Eu queria realmente interferir na realidade.

Sur • Quais mudanças e impactos você observou no território a partir de sua atuação e da interação com a população local, incluindo moradores, artistas e militantes da região?

M.N. • Olha, fora essa história de que é super bom para a saúde, de que deu para tirar gente de depressão fazendo trabalho… Fora isso, que era algo que eu não esperava muito, esse trabalho teve uma ressonância incrível na saúde mental nas pessoas.

Mas independentemente disso, eu digo que a minha sorte foi ter encontrado o Mauro [Mauro Castro, colaborador do JAMAC desde a sua fundação]. O Mauro era um militante mesmo, um ativista. Ele foi metalúrgico durante 30 anos. Depois, quando começaram as demissões no começo dos anos 1990, ele foi um dos primeiros demitidos por ser um chato, um “lulinha”, uma pessoa super articulada que fala super bem. Ele nunca quis saber de carreira política, mas tem um papel importantíssimo na comunidade – ele não deixa ninguém dar mole. Ele cobra de todo mundo que façam várias coisas.

Mas, quando eu cheguei lá no JAMAC, falei: “Olha, eu gostaria de trazer esse centro cultural, mas não quero vir só por minha vontade. Se vocês não quiserem, eu não virei aqui me impor”. Aí ele disse: “Na verdade, não tenho a menor ideia de para que serve a cultura”. Veja você: ele estudou ciências sociais durante 20 anos no noturno e ainda fez a licenciatura em Geografia. Ele tinha muito estudo. E mesmo assim, ele não entendia o meu papel lá. Eu perguntei: “Então, o que você gosta de fazer?” E ele disse que gostavam de ter aula. Fizemos, então, um trabalho de educação continuada. Foram oito ou dez anos de muito trabalho, trazendo pessoas para falarem e darem aulas. Foi tudo maravilhoso.

Então, o Mauro foi entendendo o papel da cultura, até que ele inventou essa Rádio Poste, que é totalmente filhote do JAMAC. A Rádio Poste era uma coisa de, uma vez por mês, descer na Praça do Miriam e conversar com as pessoas com o microfone aberto. Ele falava várias coisas, as pessoas iam lá. No começo era engraçado, ia bêbado lá e tudo. Agora está mais organizado, mas é legal que vão os bêbados. Eu acho o máximo.

Ele abria um pano que eu dei para eles e, nesse panão, ele colocava um monte de livro. Fazem isso até hoje. Aí as pessoas podem pegar esses livros, roubar, devolver na semana seguinte… tudo livre. O que acontece é que acabou se organizando lá no bairro uma rede de gente que faz cultura, gente que faz política e ensino.

Sur • Conte-nos um pouco sobre o projeto Paredes Pinturas e o envolvimento do público que participa das atividades do JAMAC no processo de representação de suas histórias de vida e outras subjetividades?

M.N. • Quando comecei, eu queria fazer arte para o Brasil, sabe? Então, pensar a linguagem a partir das necessidades locais. Ter a arte como uma ferramenta, ser uma plataforma de trabalho social, a partir dessa linguagem. Esse foi o trabalho Paredes Pinturas, que foi de pintar casas das pessoas de baixa renda. Fazer o trabalho de arte com elas. Isso sim era uma novidade enorme quando eu comecei a fazer.

Foi assim: eu andava muito em favela para fazer esse trabalho. No começo percebi uma coisa, lá no Amazonas, na primeira vez que saí para pintar casas. Eu fui lá, queria pintar uma casa e pedi para as pessoas desenharem coisas. Aí, o garoto que morava na casa, na beira do rio Purus, a 17 horas de barco de Manaus – não tinha nem carro naquela aldeia, um negócio minúsculo. Aquele baita pôr do sol, aquele vermelho no céu, aquela coisa da Amazônia. Então, o menino desenhou o símbolo da Nike. Eu fiquei completamente triste e frustrada.

Assim, comecei a ver que, na minha percepção, eles não tinham amor próprio. A coisa mais colorida que rolava lá era televisão. Todas as casinhas ali completamente rústicas, mas com aquela puta antena. Paupérrimos, mas com a antena. Eu também comecei a perceber uma coisa: a maioria dessas pessoas tem sua origem na roça, quando não são expulsas do centro urbano. É o povo que é expulso do campo que vai morar em favela. Aí, eles simplesmente não sabem como ser urbanos. Não sabem o que é isso. Para eles, ser urbano é consumir.

Então, eu fui com essa vontade de resgatar, de que fizessem um resgate de sua cultura original. Comecei a perguntar, e pergunto até hoje: “Lembra de alguma coisa lá da casa da sua avó? Lembra de uma coisa que você gostava de fazer quando era criança?”. E as coisas vão fluindo.

No fim, quando fui para Gwangju, para uma bienal na Coreia, eu pedi para os participantes pensarem na primeira imagem que vinha na cabeça quando pensassem no Brasil. É essa a tarefa, mas a gente também pode adequar para uma coisa ou outra. Posso adequar o assunto.

Mas, em princípio, era isso: recuperar a cultura das pessoas para elas aprenderem a ser um novo tipo de urbano. Um urbano que só elas seriam, porque acabaram de vir da roça. E é muito legal porque, por exemplo, apareceu muito carro de boi, esse tipo de coisa. Muito bonitinho.

Sur • No caso do projeto Dando Bandeira, realizado em parceria com o artista Bruno O., qual foi o objetivo em rememorar e retratar mulheres de relevância histórica na defesa dos direitos humanos na América Latina, sejam elas falecidas ou vivas?

M.N. • O Dando Bandeira é um projeto22. “(...) A instalação é um exercício de visibilidade e memória dessas mulheres, e tem o objetivo de reconhecer presenças excluídas de uma gramática colonial que constitui imagens supostamente neutras e universalizantes do mundo, mas que é apenas vinculada à construção de monumentos brancos, masculinos, cisgêneros, heterossexuais e hegemônicos.” “Mônica Nador,” 21ª Bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil, 2019, acesso em 31 de julho de 2020, http://bienalsescvideobrasil.org.br/artista/monica-nador. que a gente fez, mas é muito mais uma ideia do Bruno [Bruno O., artista visual e colaborador do JAMAC]. É aquilo: a gente não pode deixar a nossa memória se esburacar e ficar cheia de falhas. Precisamos ficar reafirmando essas mulheres todas. O objetivo de rememorar é esse, não esquecer jamais que essas pessoas foram agredidas, ou são agredidas, a todo o tempo, e que essas pessoas somos nós.

Com isso aí eu já dou um passo maior nessa questão de direitos humanos, porque incluí figuras de maior visibilidade, digamos assim. Se bem que eu também já trabalhei com a figura do Che Guevara. Mas, desse tamanhão aí, foi uma ideia do Bruno.33. Cada bandeira tinha 6 metros de altura por 1,33 de largura. Elas ficaram expostas nas rampas internas do prédio do Sesc 24 de Maio, no Centro de São Paulo. Ele resolveu trabalhar com as mulheres e já temos um monte lá.44. Débora Silva Maria (ativista e fundadora do movimento Mães de Maio); Marielle Franco (socióloga e vereadora; assassinada em 2018); Renata Carvalho (atriz e transpóloga, em suas próprias palavras); Cláudia Celeste (atriz e primeira travesti a atuar em telenovela; falecida em 2018); Conceição Evaristo (escritora); Carolina Maria de Jesus (escritora, falecida em 1977); Zuca Fonseca (psicóloga e colaboradora do JAMAC); Margarida Alves (sindicalista); Maria da Penha (farmacêutica e ativista pelos direitos das mulheres); Nise da Silveira (médica psiquiatra; falecida em 1999); Joênia Wapichana (advogada e deputada federal indígena); e Nilce de Souza Magalhães (ativista do Movimento dos Atingidos por Barragens; assassinada em 2016).

Sur • Você e o JAMAC participaram, em 2019, da mostra Somos Muit+s, na Pinacoteca de São Paulo, em parceria com o projeto Extramuros, que trabalha com pessoas em situação de rua e população trans. Qual é a importância de dialogar e atuar conjuntamente com outras instituições, quer sejam artistas ou espaços culturais, dentro e fora do Brasil?

M.N. • Acho super importante, porque a gente precisa reiterar uma certa rede de espaços disponíveis para esse tipo de assunto. Eu acho muito legal eu, no meu caso, invadir a Pinacoteca com aquele monte de pessoas em situação de rua, por exemplo. Acho super importante, porque a gente quer que ninguém mais more na rua. É importante que a gente ocupe esses espaços. Eu acho legal que eu esteja nesses lugares porque eu insiro tudo isso lá. Eu acho legal ter esse pezinho lá. A questão é justamente dar visibilidade. Dar visibilidade para essas instituições mais à margem – mas “à margem” entre aspas, né.

E eu não trabalho só no terceiro mundo; eu trabalho nos enclaves do terceiro mundo dentro do primeiro. No primeiro trabalho que eu fiz na divisa do México com os Estados Unidos, eu estava trabalhando ali com uma comunidade de maquiladoras, diretamente na casa desse pessoal.55. Insite 2000, San Diego (Estados Unidos) e Tijuana (México). E agora, no trabalho que a gente está fazendo em Oslo, na Noruega,66. “Another Grammar for Oslo,” osloBIENNALEN, 2019, acesso em 31 de julho de 2020, https://oslobiennalen.no/participant/monica-nador/. a nossa intenção é também atuar com imigrantes e resgate de memórias. Então, a gente busca a emancipação das pessoas, tentando promover isso.

Sur • Quais desafios você enxerga para a real universalização dos direitos à cultura e à cidade para que existam “espaços de liberdade em cada esquina”, nas suas palavras?

M.N. • Pra começo de conversa, eu fui para a periferia porque achava que isso não existia lá – que lá faltava muito mais do que no Centro. Na verdade, agora já mudou bastante. Os espaços de liberdade lá na periferia são os terrenos de Umbanda, são outros – não aqueles que nós, brancos, da cidade, reconhecemos.

Afinal, a cultura oficial está aí para defender a supremacia branca também. Mas eu acho o seguinte: a gente está em um retrocesso filho da puta agora com o Bolsonaro, estamos super ameaçados. Eu acredito firmemente que uma luta, que um dispêndio de energia nessa causa super vale a pena. Eu fiz isso a minha vida inteira. É disso que se trata, do direito à cultura que é o direito de você ser o que você é. Você não precisa se esforçar para ser outra coisa. É você ser. É isso.

O Mauro, que era militante da área da saúde, começou a soltar umas filipetas que diziam: “Precisamos fazer uma reunião para discutir o hospital, que precisamos trazer para cá, e o centro cultural”. Ele virou, então, um militante da cultura. Num evento em que estivemos juntos, ele disse: “Eu quero dizer uma coisa para vocês: o meu desenvolvimento cultural se deu no ambiente do Candomblé”. Quando ele falou isso, eu quase beijei os pés dele e pensei: “missão cumprida”.

Entrevista conduzida por Renato Barreto em julho de 2020.

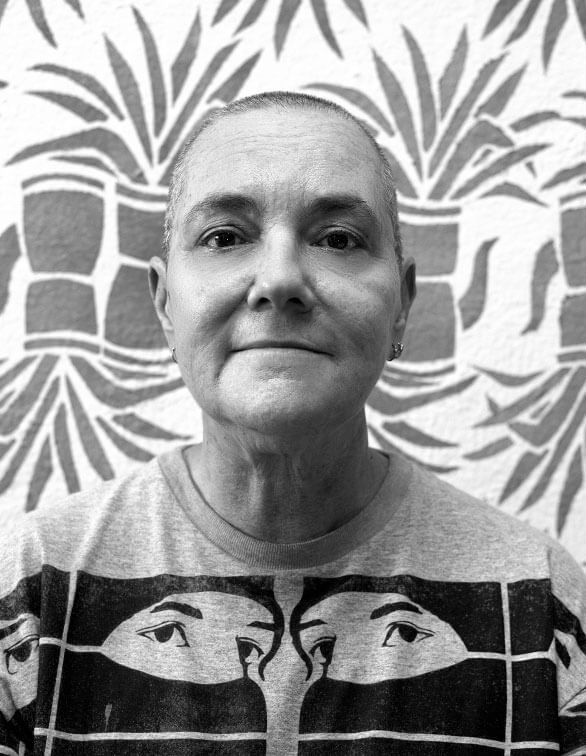

Mônica Nador e duas criações do JAMAC, na parede ao fundo e na camiseta, feitas a partir da técnica do estêncil. Crédito: Gustavo Malheiros